Anachronique du flâneur N° 21

Chère lectrice, cher lecteur

Après l’interminable « Anachronique 19-20 » dont plusieurs personnes que j’aime m’ont dit qu’elles la trouvaient bien trop longue pour être lue jusqu’au bout, j’ai voulu en écrire une plus courte. Je ne sais plus qui a fait cette triste remarque : donner un livre à un ami, c’est comme lui offrir une corvée. Maintenant que nous respirons l’air de l’audiovisuel (l’ère de l’idiot visuel ?) j’ai bien peur que cela ne soit de plus en plus vrai. J’ai beau chercher les plus belles images possibles, dans l’espoir de vous faire partager le plaisir que j’ai à les écrire, rien n’y fait, on me dit que mes textes sont trop longs. « Tu es trop prolixe », combien de fois ne l’ai-je pas entendu ! Mais je me souviens de ce conseil donné par Jean Cocteau. « Si l’on vous reproche quelque-chose, surtout ne changez rien, c’est que c’est votre style. » Permettez-moi donc une fois encore, de partager mes plus récentes élucubrations avec vous sans censurer la moindre de mes associations d’idées.

PCF, Place Colonel Fabien

En 1983, « Les Nouvelles Littéraires » venaient de me licencier « pour raisons économiques ». Pour la première fois de ma vie, je me retrouvais, rue Vic d’Azir, dans un Pôle Emploi du 19earrondissement de Paris, à attendre qu’on appelle mon numéro. Dans quelle catégorie aurais-je dû me déclarer chômeur ? Cuisinier ? Educateur de jeunes enfants ? Professeur de français ? Je ne l’avais été qu’à New York. Traducteur ? J’avais déjà traduit plusieurs livres pour Le Seuil, Balland et Ramsay. Finalement, j’avais opté pour correcteur de presse. J’avais bel et bien exercé ce métier, aux « Lettres Françaises » dans les années 60, à « Famille Chrétienne » à la fin des années 70 (un ami rencontré en Israël m’avait refilé ce boulot en pensant qu’il me conviendrait mieux qu’à lui), et aux « Nouvelles Littéraires » dans les années 80. Après leur rachat par Philippe Tesson « Les Nouvelles » n’étant plus dirigées par Jean-François Kahn avaient été sacrifiées pour sauver « Le Quotidien de Paris ».

Mais l’attente dans ce Pôle Emploi était si longue que j’en ai eu assez de procrastiner (il n’y a qu’en anglais qu’on dit ça, en français on dit tergiverser). J’ai voulu prendre un bol d’air. A quelques pas de là, je me suis assis sur un banc en face du magnifique bâtiment conçu par Oscar Niemeyer pour le siège du PCF, (Parti Communiste Français ou Place du Colonel Fabien, comme on voudra). Posée comme un OVNI devant un immense bâtiment de bureaux en virgule dont l’habillage de verre avait été réalisé par l’architecte Jean Prouvé, j’avais longtemps pris cette bulle blanche à demi enfouie dans le sol pour un abri antiatomique juste assez grand pour abriter la Nomenklatura en cas de guerre nucléaire. En réalité, c’est une magnifique salle de conférence qu’il est possible de visiter lors des journées du Patrimoine chaque année, les 15 et 16 septembre.

Bien assis sur mon banc public, face à « La Maison du Peuple », j’ai sorti de ma sacoche une annonce donnée par Gérald Arnaud lors d’un comité de rédaction de « Jazz Hot » dans les locaux du 14 de la rue Chaptal, juste derrière la Place Pigalle. Et j’ai relu :

« Pour publication immédiate : “La Caravane des Rêves”, un centre culturel de 5,5 millions de dollars conçu pour la création artistique innovatrice ouvrira ses portes le 29 septembre 1983, à Fort Worth, Texas. Pour inaugurer son programme d’événements culturels, le Centre présentera quatre jours de musique du compositeur Ornette Coleman, un natif de Fort Worth. »

Cela aurait pu faire un beau titre : « Le retour en fanfare d’un enfant du pays, l’establishmentlocal couronne de son vivant un artiste maudit ! »

« Le jeudi 29, la Caravane des Rêves présentera, en première mondiale, la symphonie d’Ornette Coleman “Skies of America ”, interprétée de concert par l’orchestre symphonique de Fort Worth et le groupe de M. Coleman “Prime Time”. »

Et en trois jours, le rêve de m’y faire inviter avait été réalisé. C’était le tout début d’un nouveau titre de presse « L’autre Journal », dont l’inventeur et rédacteur en chef était Michel Butel. Une partie des licenciés des « Nouvelles Littéraires » y avaient trouvé refuge. Michel Butel, lorsque je lui ai téléphoné, à ma grande surprise m’a dit qu’il avait lu mon « Printemps à New York ». Je lui ai donné le chiffre de la somme dont je croyais avoir besoin pour entreprendre ce reportage — le montant exact d’un aller-retour Paris Fort Worth avec escale à New York en classe affaires. Il y eut deux jours de suspense, d’attente interminable. En optimiste radical, j’avais en toute hâte porté à la laverie le linge nécessaire au voyage. Même si j’avais dû pour cela emprunter à une voisine les pièces à insérer dans les machines du lav’omatic. Et puis un coup de fil de Butel. Le portable était loin d’exister encore, je lui avais donné le numéro de téléphone d’une amie chez qui je savais que je serais, ce jour-là, à cette heure-là, pour une pratique bouddhique. Butel m’annonça qu’à son grand regret, il ne pouvait obtenir que la moitié de la somme que je lui demandais. Je lui ai répondu : « J’y vais quand même ! » Le montant qu’il me proposait correspondait précisément à un aller-retour en classe économique ! Je lui ai demandé d’établir le chèque directement à l’ordre d’« Air France », sachant bien que le déficit chronique de mon compte en banque l’aurait immédiatement englouti. C’est devenu un article publié dans « L’Autre Journal » sous le titre de « Le Texas, c’est exquis ». Mais c’est une autre histoire, reprise dans « Des Raisons d’écrire – Déraison d’écrire », dans les mille paragraphes commençant tous par « D’ailleurs ».

C’était bien en 1983, parce que je m’étais trouvé aux Etats-Unis à temps pour assister à l’entrée en High School (l’équivalent du collège) de mon fils Kimson, à Teaneck dans le New Jersey. Il avait treize ans à l’époque, il en aura quarante-huit en décembre.

« La Caravane des rêves » était un bâtiment de plusieurs étages surmonté par un dôme géodésique construit selon le modèle conçu par Buckminster Fuller, (des triangles autoporteurs laissant l’intérieur entièrement ouvert, sans piliers). Sous ce dôme avaient été rassemblés des cactus de tous les déserts du monde. C’était un véritable centre culturel privé qui comportait des salles de théâtre, des salles de cinéma, et au rez-de-chaussée, un restaurant de grand luxe dans lequel mon budget ne me permettrait que de manger des tunafish sanwiches, des sandwichs au ton. C’est là qu’Ornette se produirait avec son groupe. Près de l’affichette, à côté d’un menu de rêve, l’annonce du programme des festivités, et même un poème d’Ornette Coleman, dont la justesse m’avait frappé et qui me semble n’avoir rien perdu de son actualité.

Tout cela se passe en même temps / Le bon, le mauvais / le riche, le pauvre / l’heureux, le triste. / Sous un même toit, le ciel/ Il y a toujours le ciel. / Tout ce qui se passe sous le même ciel.

Et parce que j’exhume ce souvenir en septembre 2018, Wikipediam’apprend que Michel Butel est parti vers une autre forme d’existence le 26 juillet de cette année, c’est-à-dire il y a moins de deux mois ! Il est donc parti rejoindre Marion Brown (parti en 2011) par qui j’avais connu Barbara Summers (partie en 2014) par qui j’avais connu Ornette Coleman (parti en 2015) !

Mon rôle d’écrivain consisterait-t-il essentiellement à perpétuer, jusqu’à mon dernier souffle, la mémoire de ceux que, dans une de ses expositions de portraits d’amis disparus, Loulou Taÿeb appelait « Les Lumineux » ?

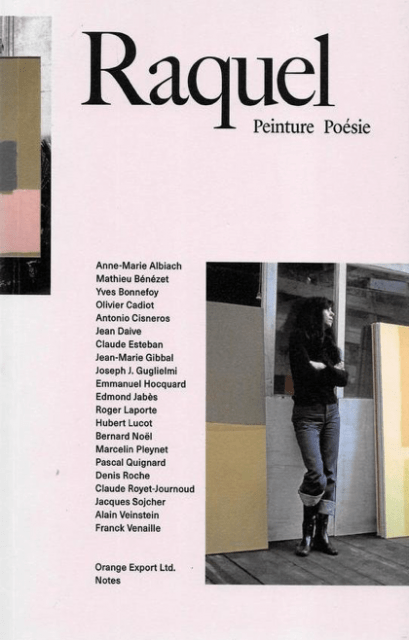

On pourrait le croire parce que le jeudi 13 septembre, j’ai été invité à dire quelques mots sur Raquel, une des personnes qui ont illuminé ma vie. C’était pour la présentation d’un livre édité par l’ « Association des amis de Raquel » à la Librairie Tschann, au 125 bd du Montparnasse. Tschann est une des rares librairies, soit dit en passant, à avoir en dépôt « Anachroniques du flâneur » (1-14) avec « La lucarne des Ecrivains » au 115 de la rue de l’Ourcq.

« L’événement » a été vidéoté. Il est visible su You Tube grâce au lien : https://youtu.be/JzUgBgRjRiU

Cela ne dure pas moins de 39 mn, et pour ceux dont le temps de loisir est compté, je signale que ma lecture commence à la 29e minute. George Orwell avait bigrement raison, Big Brother ne cesse d’épier les moindres de nos faits et gestes. Mais ce qu’il ne pouvait pas prévoir, c’est que nous serions mieux que des victimes consentantes, des volontaires, nous-mêmes les acteurs d’un auto-vidéotage permanent. Cela permet aussi, d’avoir des images des inondations causées en Caroline du Nord par un ouragan curieusement affublé du beau prénom de Florence. Ou dans d’autres cas, d’avoir la preuve filmée de violences perpétrées par des casseurs, aussi bien que l’évidence enregistrée des violences exercées par les forces de l’ordre censées empêcher les casseurs de casser. Dans mon humble cas, cela me permet tout juste de regretter qu’aucune main amie n’ait redressé le col de ma veste, nettement de travers.

Mais au fait, au fait ! Voilà :

Salutations à Raquel

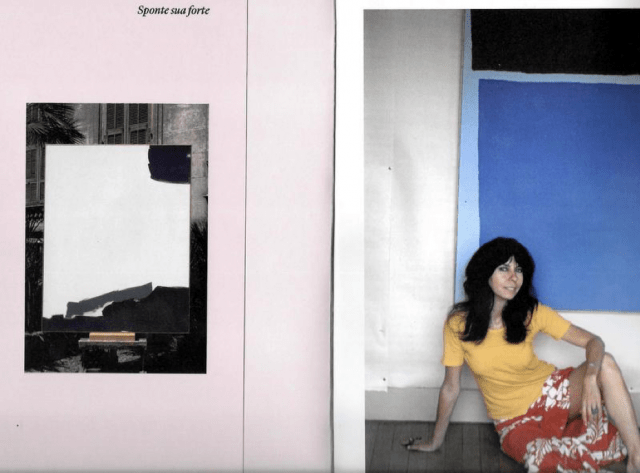

Je vois se dessiner sur le visage de Raquel l’esquisse d’un petit sourire narquois. Elle sourit de nous voir rassemblés ici ce soir, si sérieux pour lui rendre hommage, alors que rien ne lui pesait tant que les poses affectées et l’esprit de sérieux. On me demande de parler d’elle parce que je l’ai bien connue. Je l’ai mieux que bien connue, je l’ai aimée comme on aime à vingt-et-un ans. Et j’aimais, à travers elle, la découverte simultanée de trois trésors inestimables : d’abord, celle d’une féminité libre et généreuse. Elle trônait au centre d’une chambre entièrement peinte en rouge, juste assez grande pour contenir un matelas king size posé à même le sol et une seule rose jaune, sur un guéridon dans un pot de cuivre au col fin ; c’était à l’Hôtel d’Aubusson, rue Dauphine, au-dessus du Tabou. Deuxième découverte, pour moi, celle du quartier de Saint-Germain des Prés au tout début des années soixante; la découverte dans l’atelier de Raquel de « la vie d’artiste », avec des toiles inachevées, de grands gestes colorés jetés avec impétuosité comme pour échapper aux clichés et aux idées reçues. Il y avait aussi, à côté de la chambre rouge, dans la pièce qui lui servait d’atelier, des visites impressionnantes : celle d’Antonio Saura, par exemple, tout de noir vêtu et s’appuyant pour marcher sur sa canne à pommeau ; ou la visite d’un jeune écrivain venu de Hongrie dont j’ai oublié le nom mais qui portait un caftan d’astrakan à rendre jaloux Hundertwasser.

Nous avions cette amitié partagée pour John Franklin Koenig, un être fin et délicat qui n’aimait d’ordinaire que les garçons mais qui dans son cas avait fait une exception. Dans quelques chambres de bonne réunies en un petit appartement sous les toits du 8 rue Madame, à deux pas de la place Saint Sulpice, John s’était aménagé ce qui m’apparaissait comme un château de rêve. Il avait recouvert les murs en soupente de la cuisine de papier d’argent. C’était peut-être simplement le papier que l’on trouve dans les paquets de Gitane bleue, mais collés bout à bout, ils rythmaient la surface du mur, autour du vasistas, comme les feuilles d’or rythment le fond de certaines peintures de Foujita. John avait une capacité rare que nous admirions : il changeait en art tout ce qu’il touchait. Il faisait des collages sur tout — sur la boîte métallique qui contenait le thé fumé, sur les boîtes d’allumettes, et jusque sur les couvertures des livres et des disques. Les livres étaient parfois des érotiques à l’époque introuvables ailleurs que chez lui, « Gamiani » d’Alfred de Musset, ou « Les Mémoires d’une Cantatrice allemande ». Et les disques, les quatuors d’Anton Webern (ce trésor de pureté et de concision), ou le « Didon et Enée » de Purcell composé pour les jeunes filles d’une pension anglaise avec la voix suraigüe d’Alfred Deller un contre-ténor britannique que John affectionnait et dont je m’étonne de retrouver le nom. Mais aussi l’irremplaçable « Round About Midnight » interprété par Miles Davis, ou les tambours vodous d’un musicien que je rencontrerais bien des années plus tard en Haïti, l’inoubliable Ti Roro.

Si je parle tant de John Koenig, c’est que Raquel a fait avec lui un voyage inoubliable à travers les Etats-Unis. Ce qui ne l’a pas empêchée après leur séparation, de rencontrer sur le bateau du retour un Viennois qui chantait encore ses louanges en juin 2018 dans son atelier.

Son charme en tant que personne, ainsi que son refus de se laisser épingler dans une seule catégorie de l’art, papillonnant de la danse à la peinture et surtout son amour du livre et de la lecture à laquelle elle consacrait une bonne partie de son temps, fait que de son vivant, je n’ai jamais regardé sa peinture avec le sérieux qu’elle méritait. Maintenant que sa présence physique n’est plus là pour lui faire concurrence, sa peinture me semble au contraire très rare et très précieuse. Elle me paraît entrer en résonnance (ce qui est rare de ce côté de l’Atlantique) avec la démarche d’un Rothko, par exemple.

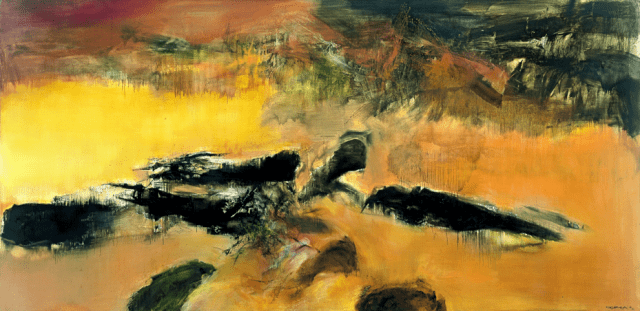

On pourrait appliquer à Raquel cette belle phrase de Claude Roy à propos de Zao Wou-ki (dont il y a en ce moment une magnifique exposition de très grands formats au Musée d’Art moderne de la ville de Paris) :

« La Terre étant ce qu’elle est, autant s’inventer un pays habitable. […] C’est vrai de n’importe quel peintre : toute peinture est d’abord la création d’un espace vital. »

Son espace vital, cet espace qu’elle n’a cessé de se réinventer, est aussi peu encombré que possible. Il est pure vibration, ouvert à tous les rêves et à toutes les interprétations.

Je disais que je devais à Raquel la découverte de trois trésors inestimables: celle d’une féminité pleinement assumée et celle de ce que l’on appelle « la vie d’artiste ». Quel était la troisième découverte ? Sa fidélité en amitié et sa recherche de spiritualité, deux éléments dans son cas étroitement liés.

A la fin des années 80, je l’avais retrouvée au chevet de Jaja, la mère de Jean-Robert Arnaud, dans une maison de retraite de la rue des Belles-Feuilles, dans le 16earrondissement. Je connaissais une bouddhiste qui vivait dans cette même rue des « beaux quartiers ». Elle s’appelle Indiana, une vieille dame très élégante qui venait rendre visite à Jaja avec moi assez régulièrement. Jean-Robert se plaignait de ce que cette maison de retraite lui coûtait très cher mais sa mère se plaignait sans cesse de tout ce dont elle manquait. Indiana et moi y allions pour lui remonter le moral. Impossible que je n’ai pas vanté à Raquel à ce moment-là, la simplicité de notre pratique bouddhique, ce mantra de Nam Myoho Renge Kyo que nous récitions au chevet de Jaja, comparée à la complexité des études talmudiques qui la passionnaient. D’un côté, une multitude impressionnante de questions sans réponses et de l’autre, une réponse unique : la pratique bouddhique la plus simple qui soit.

Je me souviens, évidemment, de son détour par Cagnes-sur-mer, et de cette communauté, autour de M. de Séligny dans laquelle j’étais venu repêcher ma première femme Lysa qu’elle y avait entraînée. Raquel en a sans doute retiré ce que ce groupe pouvait lui offrir de meilleur, son amitié pour Jean-Claude Gomel et Emmanuel Hocquart qui ont vécu cette aventure avec elle.

Impossible de quitter Raquel sans avoir dit un mot de Gaspard, son chien noir. Il était trop gros pour se laisser oublier. Un jour, je ne sais plus pourquoi, nous étions Place des Vosges. Elle devait aller quelque part et elle me l’avait confié. Gaspard n’avait pas de laisse. Raquel n’était pas du genre à tenir qui que ce soit en laisse, même un chien. J’étais assis à une terrasse de café et voilà que (stupeur, horreur et tremblements), Gaspard avait disparu. Angoisse instantanée, qu’allait-elle dire si j’avais perdu son chien adoré ? J’ai tourné, viré sur la place, totalement terrorisé. Et puis tout d’un coup j’ai pensé : « Pourquoi s’inquiéter ? Il finira bien par réapparaître. » Et je suis retourné m’asseoir. A l’instant même où je m’étais rassis, rasséréné, Gaspard avait réapparu, il était de retour à mes pieds. J’avais soudain compris un principe souvent vérifié par la suite : en toutes circonstances, rien n’est plus à craindre que la crainte elle-même.

On a un jour reproché au bouddha Shakyamuni de ne jamais répondre à certaines questions. Il aurait dit qu’il était inutile de répondre à des questions qu’il est inutile de se poser. C’est ce que j’aime dans cette philosophie bouddhique : elle ne se perd pas dans les spéculations vaines et recherche avant tout l’efficacité et les réponses concrètes. Je n’ai pas besoin de le dire à Raquel, parce qu’elle le sait bien : nous ne nous sommes jamais quittés. Elle est matin et soir dans ma prière pour les défunts, avec John, Jean-Robert, Lysa, Michel Tyszblat, Solange Marshall et tant d’autres amis disparus …

Dans une prochaine vie, sous d’autres déguisements, nous ne nous reconnaîtrons peut-être pas. Mais si, dans cette prochaine vie, nous nous sentons soudain étonnamment heureux de rencontrer des inconnus, c’est peut-être parce qu’ils auront été comme Raquel et ces amis-là, des amis très chers dans cette vie-ci !

Tout cela se passe sous le même ciel(bis)

René Barzilay, l’un de mes rares lecteurs attentifs, m’a fait remarquer que dans mon Anachronique N° 12, j’avais déjà parlé de l’atelier de John sous les toits. Est-ce que par hasard je n’aurais pas tendance à rabâcher ? Si, si, c’est une tendance qui m’a souvent été reprochée. Cela m’avait frappé chez Charles Delaunay lorsque j’avais relu et préfacé ses mémoires (« Delaunay’s Dilemma, de la peinture au Jazz », éditions W. Mâcon, 1985). Il s’était forgé une version des moments marquants de son histoire dont il ne voulait pas s’écarter d’un iota. Pour ma part, je m’efforce d’apporter à chaque anecdote que je répète une petite variante supplémentaire, comme si le lecteur, dont j’abuse, était doté d’une patience, d’une mémoire et d’une curiosité sans limites.

Raquel a peint de très grands formats qui sommeillent dans son atelier de Malakoff. Et le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (auquel on accède côté Seine pendant la durée des travaux) présente, comme je le signalais plus haut, de très grands formats de Zao Wou-Ki qui permettent d’apprécier la maîtrise de ce grand nom de ce que l’on a appelé la J.E.P. (Jeune Ecole de Paris).

Une promenade dans l’imaginaire de Zao Wou-Ki

L’exposition, au musée d’Art moderne de la ville de Paris, visible jusqu’au 6 janvier 2019, propose un beau voyage dans l’œuvre de ce peintre né en Chine, qui devint l’un des artistes majeurs de la deuxièmegénération de peintres abstraits dans la deuxième moitié du XXesiècle).

Fasciné dès l’enfance par la peinture occidentale, et ayant évité toute sa vie de tomber dans les stéréotypes et les « chinoiseries », Zao Wou-Ki finit par pleinement apprécier la valeur de son héritage. Son œuvre constitue plus qu’une élégante passerelle, un pont solide entre l’Orient et l’Occident, parce qu’il a su approfondir et harmoniser le meilleur des deux mondes. En définitive, il n’a pas rejeté les acquis d’une longue tradition, tout en participant à cette recherche du nouveau, caractéristique du travail de ses contemporains. Hans Hartung, Pierre Soulages, Gérard Schneider, Vieira da Silva, Alfred Manessier furent des artistes avec qui il participa dès les années 1960 à de nombreuses expositions (notamment à la Galerie de France, alors dirigée par Myriam Prévost et Gildo Caputo) et avec qui, en signe d’amitié et d’estime mutuelle, il échangea souvent des œuvres. (Sa dernière épouse, Françoise Marquet-Zao, a fait don en 2015, de l’intégralité des œuvres de la collection personnelle de Zao Wou-Ki au musée de l’Hospice Saint-Roch, à Issoudun où elles sont exposées jusqu’au 30 décembre 2018.)

Son compatriote et ami l’écrivain et plasticien François Cheng, venu en France en 1948 la même année que lui, l’appelait « l’homme du double rivage ». (Cette citation, comme celles qui suivent, sont extraites du catalogue édité à l’occasion de cette exposition, par le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris.)

Et la maire de Paris Anne Hidalgo, pour définir sa double appartenance, le décrit comme un « grand peintre parisien venu de Chine.» A son propos, Fabrice Hergott, directeur du Musée d’Art moderne de la ville de Paris décrit son travail comme

« … un art tendu entre deux abîmes, la peinture chinoise traditionnelle et la modernité occidentale. »

Zao Wou-Ki sut cultiver des relations fécondes avec d’autres artistes comme le poète René Char et le musicien Edgar Varese, dont les œuvres entraient en résonnance avec la sienne. Un autre de ses grands amis fut le poète et peintre Henri Michaux. Michaux donne de la peinture de Zao Wou-Ki, essentiellement recherche d’espace et de lumière, une définition très juste :

« En soudant l’éloigné et le plus proche, le haut et le bas, ce qui est vu comme en plongée et ce qui est vu de face, ce qui est vu en coin et ce qui est comme au bout du nez … l’espace redeviendra ce qu’il était, un immense rendez-vous de cent espaces qui baignent les uns dans les autres et où baignent avec nous les objets et les êtres.»

Dans son autobiographie, écrite en collaboration avec sa dernière épouse Françoise Marquet, (Zao Wou-Ki et Françoise Marquet : « Autoportrait », Fayard, Paris : 1988) il décrit « la grande joie physique » de peindre de très grandes surfaces :

« Les grandes surfaces me demandaient de me battre avec l’espace ; je devais impérativement remplir cette surface, la faire vivre et me donner à elle. Je cherchais à exprimer le mouvement, sa lenteur lancinante ou sa fulgurance, je voulais faire vibrer la surface de la toile grâce aux contrastes ou aux multiples frémissements d’une même couleur. Je cherchais un centre qui irradie … Je me sentais à l’aise dans le tumulte des couleurs. » Selon lui, les grands formats « permettent des gestes plus humains, une véritable projection physique. Il faut plonger complètement dedans. »

Claude Roy, grand admirateur et connaisseur de la Chine, fut l’un des tout premiers, dès son arrivée à Paris, à saluer son travail. Il écrivit dans un article intitulé « Un Pays nommé Zao Wou-ki » (la Galerie des Arts N° 44, mai 1967). C’était écrit alors que « la révolution culturelle » en Chine battait son plein et que, connaissant les ravages qu’elle avait commis dans la famille de Zao Wou-Ki elle devait constituer un sérieux casse-tête, même pour le communiste convaincu qu’il était.

« Zao Wou-Ki, s’il peint ses tableaux, c’est pour habiter quelque part. La Terre étant ce qu’elle est, autant s’inventer un pays habitable. C’est vrai de n’importe quel peintre : toute peinture est d’abord la création d’un espace vital. »

Et au critique d’art Jean-Jacques Lévêque, Wou-Ki disait encore :

« J’aime que l’on se promène dans mes toiles comme je m’y promène moi-même en les faisant», disait encore Aucun peintre n’illustre plus parfaitement ce que l’on a appelé « paysagisme abstrait », même si Wou-Ki préférait le terme de « nature ».

Ces allusions à la nature sont clairement visibles dans son « Hommage à Claude Monet », par exemple.

Les allusions à la nature encore particulièrement évidentes dans le triptyque intitulé « Le vent pousse la mer ». Mais il ne s’agit pas seulement de la recréation d’un monde dans lequel s’estompent les frontières entre terre et mer, mer et ciel, proche et lointain, microcosme et macrocosme. Ce sont aussi des paysages intérieurs, le partage d’émotions comme la douleur de la perte de sa deuxième épouse, May, emportée par la maladie en 1972 à 41 ans. Zao Wou-Ki a dédié plusieurs toiles à sa mémoire, notamment « En mémoire de May ».

Mélissa Walt écrit dans le catalogue :

« Zao passe à l’abstraction en 1954, mais une abstraction fortement influencée par la calligraphie et le langage pictural chinois. »

Elle rappelle les liens d’amitié et d’estime réciproque qui l’unissaient à des peintres abstraits américains, comme Joan Mitchell et Sam Francis qui vécurent tous deux longtemps en France. Sam Francis fut reconnu à Paris avant de l’être aux Etats-Unis, dans son pays natal. Mélissa Walt rappelle que Sam Francis séjourna longuement au Japon et « n’ignorait rien du rôle que jouent l’esthétique asiatique et les concepts orientaux dans le modernisme et l’expressionnisme abstrait. »

La « traversée des apparences »

Une île à mi-chemin entre ciel et mer, flottant entre l’air et la terre. Les toiles de Zao Wou-Ki donnent souvent l’impression qu’il accorde au vide une place centrale. La philosophie orientale donne au vide le beau nom de « vacuité ». Ce terme évoque moins l’absence de toute chose que l’ouverture à toutes les apparitions possibles. Le vide, ce que l’on appelle l’espace en peinture, joue le même rôle que le silence en musique. Le silence qui l’entoure rend chaque note que l’on entend plus rare et plus précieuse. Et l’espace dans lequel les formes se situent rend leur présence et leurs couleurs plus intenses.

Un autre peintre américain de la Côte Ouest des Etats-Unis, que Wou-Ki a connu et dont il admirait l’œuvre, est Mark Tobey. Ce dernier expliqua souvent son passage à l’abstraction par l’influence qu’avait eu sur son travail l’art de la Chine et du Japon.

Dans le catalogue de son exposition au Stedelijk Museum d’Amsterdam, en 1966, Tobey écrit :

« En Chine et au Japon, j’ai été libéré de la forme sous l’influence de la calligraphie. »

L’écrivain et critique d’art Michel Ragon, fut lui aussi un grand ami de Zao Wou-Ki. Dans son autobiographie Wou-Ki écrit :

« J’ai gardé en mémoire le regard terrifié de mon ami Michel Ragon que je rencontrai quai des Grands Augustins, courant derrière ma femme, dominée par un délire de persécution qui la transformait au point d’en être méconnaissable. J’ai compris ce jour-là, dans les yeux de Michel, dans quelle situation je me trouvais. Auparavant, je l’avais refusé. Il fallait bien se rendre à l’évidence. »

La détresse de Zao Wou-Ki fut telle qu’il en devint pour un temps, incapable de peindre. Il écrit plus loin :

« C’est à ce moment de ma vie que je pris l’habitude quotidienne, en fin de journée, de me rendre dans les vernissages pour me distraire ou boire du whisky, à tel point que mes amis, sur l’ordre de mon médecin, m’avaient surnommé Zao Whisky. »

Michel Ragon m’a dit récemment qu’à la fin de sa vie, lorsqu’il le rencontrait, Zao Wou_Ki ne lui parlait plus qu’en chinois. C’est exactement ce que faisait le Dr Eiichi Yamazaki peu avant sa mort, alors que je le voyais presque chaque jour depuis plus de trente ans. Il ne me parlait plus qu’en japonais. Il a même affirmé à d’autres que je comprenais le japonais. On se sent flatté de la familiarité que cela implique, mais cela ne facilite pas la communication.

Un triptyque de très grande taille pourrait servir d’épilogue à un itinéraire mental entre la Chine et l’Occident que l’on pourrait qualifier d’« Aller-Retour ». A l’exception de quelques tableaux intitulés « Hommages » (à Henri Michaux, André Malraux, Claude Monet, Henri Matisse, Edgar Varese), ou dédiés à la mémoire d’êtres chers disparus, Zao Wou-Ki ne donnait pas d’autre titre à ses toiles que la date de leur finition. Il a pourtant donné à ce triptyque peint en 2005 ce titre étonnant : « Le temple des Han ».

J’avais bien connu Zao Wou-ki lorsque j’avais écrit il y a bien longtemps, un article sur la Galerie de France (Myriam Prevot – Gildo Caputo, 20 ans d’association, « Cimaise », no 73, Paris, 1965). C’est dans cette même revue, en 1962, que Michel Ragon avait déjà publié un article sur lui. Et j’ai eu la surprise de rencontrer Wou-Ki de nouveau dans les années 1990 à l’aéroport de Marseille, alors que je me rendais à Trets pour un séminaire bouddhique. Je regrette de n’avoir pas eu le temps, lors de cette brève rencontre, de parler du bouddhisme avec lui. C’est en effet sous la dynastie des Han (2 siècles av. J.C et 2 siècles après) que fut introduit le bouddhisme en Chine. Dans son livre « Le bouddhisme en Chine » Daisaku Ikeda rappelait que, dès l’an 65 de l’ère chrétienne, il est fait mention d’un prince qui vénérait le Bouddha. Il précisait que dans un contexte où prédominaient le confucianisme et le taoïsme, c’était sans doute dans l’espoir d’acquérir des pouvoirs surnaturels ou encore le statut d’« esprit immortel. » Mais il ajoutait que c’est bien plus tard, avec l’arrivée de traducteurs venus d’Asie Centrale, comme Kumarajiva qui traduisit le Sûtra du Lotus en chinois en 405 ap. J.-C., que cette philosophie devint véritablement populaire et répandit son influence dans toutes les couches de la société chinoise.

Cette très belle exposition révèle l’itinéraire poétique d’un peintre qui quitta la Chine pour l’Occident mais qui donna de son pays natal des images qui enrichiront pour longtemps la mémoire des citoyens du monde.

Marc Albert-Levin, 15 septembre 2018.