L’anachronique du flâneur N° 19-20

Chère lectrice, cher lecteur

Une des caractéristique de ces anachroniques, c’est leur incapacité « chronique », c’est le cas de le dire, à être écrites dans l’ordre que je voudrais. Le temps, derrière lequel toute ma vie (comme celle de beaucoup d’autres sans doute) se passe à courir désespérément, vient toujours brouiller les cartes et désorganiser tous mes plans.

A l’origine, je voulais dire comment un tableau du Gréco vu dans un musée de Bucarest, en mai 2017, m’avait fait penser à Gérard Garouste.

El Greco : « Le Martyre de Saint Maurice et des dix mille Thébains », huile sur toile,145 x 107 cm. (Musée national d’art de Roumanie, la Galerie d’art européen, Catalogue p. 70)

Je m’étais dit que chez le Greco, comme chez Garouste, ce ne sont pas seulement les images, qui sont énigmatiques, ce sont aussi les titres. Une fois de plus, je m’étonnais de voir que les titres de ces tableaux classiques, commandés par l’Eglise pour illustrer des événements qu’elle voulait faire connaître à tous les fidèles, avec le passage du temps sont devenus pour nous, mécréants, de véritables rébus.

Qui était ce saint Maurice ? Mauricius, le tribun d’une légion romaine résidant à Thèbes, en Egypte. A la fin du 3e siècle et au début du 4e siècle après J.C., un empereur romain raviva les persécutions contre les chrétiens et voulut envoyer la légion de Mauricius en Suisse pour y accomplir cette cruelle tâche. Mission d’autant plus impossible que tous ces légionnaires s’étaient eux-mêmes convertis au christianisme. Tous ensemble pour imiter leur tribun, de leur libre initiative, ou pour obéir à ses ordres ? Toujours est-il qu’ils refusèrent et l’empereur ordonna une première « décimation » (mise à mort d’un soldat sur dix, tiré au sort). Les autres restèrent fermes dans leur refus et furent assassinés jusqu’au dernier. Certains historiens voient dans le chiffre de dix mille, (« Le martyre des dix mille Thébains » dit le titre du Gréco du Musée de Bucarest) celui d’une légion entière, une grosse exagération. Ils disent que Maurice, avant d’être un saint, n’était que décurion et qu’il fut massacré avec ses dix hommes pour avoir refusé de participer à une célébration païenne. Wikipedia, source de toute ma science, conclut philosophiquement par « Le nombre ne fait rien à l’affaire ». Et en profite pour partager avec nous un proverbe commun au Talmud et au Coran : « Qui sauve un homme sauve l’humanité tout entière. »

Je voulais dire aussi comment, curieusement, Bucarest, capitale de la Roumanie et ville de près de 2 millions d’habitants, m’avait conduit à Gisors, une petite ville de Normandie qui doit en compter 3000. C’est grâce à ma rencontre avec Oanna Amaricai, une dame roumaine aussi belle que pleine de passion lorsqu’il s’agit de défendre un art « autre ».

Oanna Amaricai, co-fondatrice du Grand BAZ’ART de Gisors

C’est elle qui avait traduit mon intervention à la Galerie Romana à Bucarest, le jour du vernissage de l’exposition de Valentin Scarlatescu en mars 2017. (Il suffit de taper Valentin Scarlatescu sur You Tube pour voir l’intégrale des 31 minutes filmées de cet « événement » en version originale. Pas sûr que vous ayez la patience de regarder cela jusqu’au bout. Oanna apparaît dès le début des traductions et traduit mon intervention à la 22e minute)

Il se trouve qu’Oanna est aussi organisatrice et co-fondatrice du Grand BAZ’ART, Festival International d’Art Marginal qui se tient tous les ans à Gisors (27) en Haute Normandie. Bruno Chavatte, un ami, m’y avait conduit avec sa fille Clara, quinze ans, l’année dernière. Cela avait été pour nous l’occasion de rencontres chaleureuses avec des artistes hors normes, comme Mario Chichorro à qui Michel Ragon avait déjà consacré deux pages dans « Du Côté de l’Art Brut ». C’est un très beau livre publié par Albin Michel en 1996, qui se place sous d’éminents parrainages (Arthur Rimbaud, amoureux des « peintures idiotes », André Breton, Blaise Cendrars ou Jean Dubuffet, l’auteur de « Asphyxiante Culture »). Cet ouvrage magnifiquement illustré fait mieux connaître : Gaston Chaissac qui disait « L’art brut, Dubuffet en est le maître queue, alors que je n’en suis que le marmiton » ; le facteur Cheval, dont le palais idéal, à Haute rives, dans la Drôme, comme beaucoup d’œuvres spontanées du même genre aurait sans doute été détruit après sa mort si André Malraux ne l’avait fait classer monument historique en 1969 ; l’abbé Fouré qui sculpta les rochers de Rothéneuf près de Saint-Malo (souvenir d’une escapade là-bas, en 1961, à mon retour de Côte d’Ivoire, en compagnie de John Franklin Koenig et Jean-Robert Arnaud).

Qu’on l’appelle « art brut », « art marginal » « art singulier » ou encore « art modeste », les frontières entre ces formes d’art et celle plus généralement admises tentent de plus en plus à s’estomper, dans la mesure même où les galeries et les médias tentent de les récupérer. Ce grand Baz’Art de 2017 était placé sous le parrainage de Mario Chichorro. A Michel Ragon, dans « Du côté de l’art brut », Mario Chichorro, avait dit :

« Non merci, Monsieur, je n’ai pas eu d’enfance malheureuse ni d’accident traumatisant au cours de ma vie. De tout temps passionné de peinture, tout naturellement, je suis devenu peintre … Brut et marginal ? Je veux bien. (Par les temps qui courent j’en suis fier, mais il faut y ajouter d’autres choses encore : primitif, baroque, raconteur, humoriste, pompier et s’il vous plaît anéanti politique, saboteur culturel, anarchiste doux, universaliste sans moyens, humaniste distancié et même peintre.) »

Mais voilà qu’en tapant Grand Baz’Art sur Google, le 3 juillet 2018, je découvre que sa 10e édition s’est tenue les 29, 30 juin et 1 juillet 2018 et qu’à deux jours près, je l’ai donc radicalement manqué !

Nous avions partagé un repas avec les exposants que Chichorro a croqué ci-dessous, en me dédicaçant l’ouvrage dont je reproduis la quatrième de couverture — un très beau livre de 175 pages comme il en publie lui-même un tous les dix ans, reproduisant de manière exhaustive tout ce qu’il a peint pendant une décennie. (Celui-ci couvre la période 2002-2012).

Mais si je veux envoyer cette double anachronique à Sergiusz avant qu’il ne parte en vacances en septembre, il faut que j’arrête de digresser et que je revienne en janvier dernier.

Petit retour en arrière ou Flash back

J’avais été invité à dîner par Yasmina Ho-You-Fat-Deslauriers, une amie très chère que j’avais entendue, en 2005, lire avec talent et en sa présence des textes de René Depestre à la Maison de la Poésie, Passage Molière à Paris. En 2017, elle m’a fait rencontrer ce soir-là, le romancier et poète Patrick Chamoiseau qui venait d’écrire un livre assez bouleversant intitulé « Frères Migrants ». J’y retrouvais aussi Michel Le Bris, fondateur du Festival « Etonnants voyageurs » à Saint-Malo, une vieille connaissance puisque je l’avais connu rédacteur en chef de « Jazz Hot » à la fin des années 60 au moment où était paru mon « Un Printemps à New York » chez Jean-Jacques Pauvert. Il en avait même fait un compte-rendu dans « Jazz Hot » sous le pseudonyme de Pierre Cressant. C’était bien avant qu’il ne crée le festival littéraire des « Etonnants Voyageurs » à Saint-Malo qui fêtait son 28e anniversaire en 2018. Son dernier roman, « Kong », publié chez Grasset, nominé pour le Goncourt en 2017, ne fait pas moins de 937 pages. Il est si lourd que les dernières pages de ce volume broché à couverture jaune s’en détachent, mauvaise excuse pour ne pas le lire jusque là. C’était un plaisir de le retrouver après tant d’années et de parler avec lui de Charles Delaunay, fondateur de « Jazz Hot » et des pionniers afro-américains du free-jazz, Albert Ayler et Sonny Murray. La liste des ouvrages qu’il a écrits est si longue qu’il faudrait des années pour les lire tous et un volume entier pour en rendre compte. Certains écrivains sont des bavards intempestifs qui finissent par écrire dans l’espoir qu’on les lise parce qu’ils souffrent qu’on ne les écoute pas jusqu’au bout. Il en faut un pour en reconnaître un autre.

Etait également présent un agent littéraire du nom de Christian Séranot. C’est dans la conversation chez Yasmina qu’est née l’idée d’un livre qui regrouperait des témoignages d’écrivains exprimant leur solidarité avec ces parias de l’époque moderne que sont devenus les migrants.

Lorsque Christian Séranot m’a demandé d’y participer, je ne me croyais pas qualifié pour le faire, mais à sa demande, j’ai essayé. Ce texte en définitive n’a pas été retenu pour le livre intitulé « Osons la fraternité » édité par Philippe Rey et paru en mai 2018. Quand je lis l’impressionnant pedigree des auteurs qui participent à cet ouvrage, je ne peux m’en étonner, seulement regretter de n’être pas publié en si bonne compagnie. Mais ayant la grande chance de pouvoir le partager avec vous, chers lectrices et lecteurs de Saisons de Culture, vous qui avez la gentillesse et la patience de me lire, autrement dit, de m’écouter, je ne leur en tiens pas rigueur le moins du monde. Je leur suis reconnaissant, au contraire, d’avoir pu l’écrire et vous parlerai plus en détail de ce beau livre dès que je l’aurai lu en entier. J’en ai entendu quelques extraits à la Maison de la Poésie, le 2 juin 2018.

Sachez déjà que Tahar Ben Jelloun a eu cette idée merveilleuse : décrire la panique que créerait dans la société française la décision, prise d‘un commun accord par tous les mots d’origine étrangère, de sortir du dictionnaire, de quitter la France et de rentrer au pays !

Il y a un texte de Raphaël Glucksman, présent en juin à la Maison de la Poésie, qui, pour évoquer ce désastre que l’on a appelé « la jungle » de Calais, fait commencer plusieurs paragraphes par le « Je me souviens » cher à George Pérec. Il termine son texte par cette très juste conclusion : « La solidarité est un choix, l’indignité aussi. Un choix qui définit le type de société dans laquelle nous voulons vivre. »

L’ouvrage comporte un texte d’Elias Sanbar (représentant de la Palestine à l’Unesco) qui décrit cette migration particulière de Palestiniens expulsés des lieux mêmes où ils sont nés. C’est une migration forcée qu’il connaît bien puisque ce fut celle de sa famille et la sienne. Des textes aussi d’Achille Mbembé et de Leonora Miano, voix fortes dans l’analyse de ce que l’on appelle « post-colonialisme ». Ce sont là ceux que j’ai voulu lire en premier, mais j’ai hâte de découvrir la communication des autres, parmi trente auteurs ayant répondu présent à cet appel à la solidarité avec les migrants : par exemple Christiane Taubira et l’écrivain haïtien Gary Victor.

Au risque de mériter l’épithète ironique d’Armel Louis qui m’a qualifié de « champion de l’autocitation » (mais puisque personne d’autre ne le fait, il faut bien se citer soi-même, sinon à quoi servirait d’avoir tant écrit ?) je vous offre ici en collage ce texte écrit en janvier 2018 dans son intégralité.

Migrant, moi ? Oui, moi migrant, absolument !

Je voulais enregistrer ce fichier sous le titre de « Migrant, moi ? » mais Word ne veut pas de point d’interrogation dans l’enregistrement du titre d’un dossier. Alors j’enregistre cette affirmation à laquelle je ne m’attendais pas. Migrant moi. Oui, d’accord : moi migrant ! N’est-ce pas ce que le jeune Rimbaud dans sa prescience poétique avait déjà affirmé ? « Je est un autre »…

On pourrait croire que je veux ressusciter ce moment de Mai 68 où l’on entendit scander dans les rues de Paris, pour protester contre l’expulsion de Dany dit « Le Rouge » : « Nous sommes tous des juifs allemands ». Même si le rouge de Dany, avec le passage du temps, a pali jusqu’à devenir rose, avant de totalement virer au vert. Parti de l’utopique mais exaltante injonction « il est interdit d’interdire » qui pourrait ne pas rêver avec lui d’un monde ayant retrouvé sa verdure, sa verdeur originelle ?

Frère Chamoiseau

On pourrait croire aussi que je veux plagier Patrick Chamoiseau dont les éditions du Seuil ont publié en 2017 un merveilleux petit ouvrage de 137 pages que je recopierais bien ligne après ligne pour en partager avec vous la lecture. Cela se termine par quinze paragraphes commençant tous par « Les poètes déclarent … » Le seizième et dernier paragraphe s’appuie sur le premiers vers de « La Ballade des pendus » de François Villon : « Frères humains qui après nous vivez … » Vous vous souvenez ?

« Frères humains qui après nous vivez / N’ayez les cœurs contre nous endurcis / Car, si pitié de nous pauvres avez / Dieu en aura plus tôt de vous mercis. »

Je n’avais encore jamais remarqué à quel point ce poème de Villon entre en résonance avec « Strange Fruit », la terrible et poignante chanson de Billie Holiday :

« Les arbres du Sud portent un fruit étrange / Du sang sur les feuilles, du sang sur les racines / Des corps noirs se balançant dans la brise sudiste / Fruit étrange suspendu en haut des peupliers. »

Le deuxième couplet, porté par l’inoubliable voix de Billie Holiday, est plus saisissant encore :

« Scène pastorale du Sud en été / Yeux sortis de leur orbite, bouche tordue de douleur / Des magnolias, la douce et fraîche senteur / Puis tout d’un coup, de la chair brûlée l’acre odeur. »

Et la complainte du refrain qui revient comme pour nous hanter :

« Strange fruit hanging from the poplar trees » (Étrange fruit suspendu en haut des peupliers.)

Le livre de Patrick Chamoiseau se termine par une série de déclarations qui rendent à la poésie la plus belle de toutes les fonctions qu’elle puisse avoir : faire partager l’empathie avec ceux qui souffrent et donner la force et l’envie de vaincre l’inertie et l’inhumanité. Dans sa sixième déclaration des poètes Patrick Chamoiseau écrit :

« Les poètes déclarent … qu’aucun délit de solidarité ne saurait exister. »

Et dans la septième :

« Les poètes déclarent que le racisme, la xénophobie, l’homophobie, l’indifférence à l’Autre qui passe, qui souffre et qui appelle, sont des indécences dans l’histoire des hommes, n’ont ouvert la voie qu’aux exterminations, et donc que ne pas accueillir, même pour de bonnes raisons, celui qui vient, qui passe et qui appelle est un acte criminel. »

Pour finir, Patrick reprend en écho à la ballade des pendus de Villon :

« Frères migrants qui le monde vivez, qui le vivez bien avant-nous, frères de nulle part, ô frères déchus, déshabillés, retenus et détenus partout, les poètes déclarent en votre nom que le vouloir commun contre les forces brutes se nourrira des infimes impulsions. Que l’effort est en chacun dans l’infime du quotidien. Que le combat de chacun est le combat de tous. Que le bonheur de tous clignote dans l’effort et la grâce de chacun … »

Au rouleau compresseur de la mondialisation qui installe, jusque sur les plages du Tahiti cher à Gauguin, des distributeurs de sodas sur-dosés en sucre pour favoriser à la fois l’obésité du portefeuille de ceux qui les fabriquent et l’obésité de ceux qui les consomment, Patrick Chamoiseau oppose ce que son maître à penser et grand ami Edouard Glissant appelait la mondialité. Il écrit, à la p. 54 de « Frères migrants » :

« La mondialité, c’est cette part de notre imaginaire … qui se relie à d’autres imaginaires, qui rallie, qui relaie et relate les sensibilités, la joie, la danse, l’amitié, la rencontre, et qui surgit des magnétismes de ces rencontres multi-transculturelles, orchestrées par le hasard, les accidents, la chance et les errances. »

C’est en créole que Chamoiseau formule cette affirmation généreuse : « Kay mwen sé kay-ou tou » (ma maison, c’est aussi votre maison à vous tous). Quand viendra le jour où l’on pourra dire : « Cette planète, c’est notre planète à tous » ?

Maryse Condé : sœur migrante (1)

Maryse Condé se souvient encore de l’émotion qu’elle ressentit en lisant, à vingt ans ces lignes tirées du « Discours sur le colonialisme » d’Aimé Césaire, paru aux éditions Présence Africaine en 1950 :

« On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d’hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l’heure où j’écris, sont en train de creuser à la main le port d’Abidjan. Je parle de millions d’homme arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d’hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d’infériorité, le tremblement, l’agenouillement, le désespoir, le larbinisme.»

Maryse Condé commente :

« Si je reste convaincue que la colonisation fut coupable de pas mal de crimes, je n’en demeure pas moins persuadée que pendant les régimes qui suivirent « sous les soleils des indépendances », pour emprunter l’expression de l’écrivain ivoirien, notre ami trop tôt disparu, Ahmadou Kourouma, il s’en commit un aussi grand nombre. Comme par le passé, les dirigeants ne se soucièrent guère du bien-être de leur peuple et les laissèrent ignorants, affamés, victimes de toute les détresses. Le flot de migrants qui se presse aux portes de l’Europe en fait foi. »

J’aime le message ultime de cette femme née en 1937 en Guadeloupe, qui vécut en France métropolitaine, en Guinée, qui enseigna aux Etats-Unis, et se repose maintenant dans le Lubéron des fatigues d’une vie aussi riche en beaux livres qu’en tribulations. C’est une exhortation à croire en la bonté des êtres humains :

« Un jour viendra où la terre sera ronde et où les hommes se rappelleront qu’ils sont des frères et seront plus tolérants. Ils n’auront plus peur les uns des autres, de celui-ci à cause de sa religion ou de celui-là à cause de la couleur de sa peau, de cet autre à cause de son parler. Ce temps viendra. Il faut le croire. »

J.M.G. Le Clézio : Une question de responsabilité (2)

Après la voix de Patrick Chamoiseau (venue de Martinique), celle de Maryse Condé (venue de Guadeloupe) c’est celle de J. M. G. Le Clézio (parti rejoindre son père en Afrique à l’âge de huit ans) qui se fait à son tour entendre. Elle est d’une justesse qui donne envie de souligner chacun de ses mots au magik marker comme le font certains lecteurs admiratifs qui colorient toutes les lignes d’une page du livre qu’ils lisent dans le métro. Il constate d’abord le fossé qui sépare :

« D’un côté ceux qui par le hasard de leur situation géographique et par la puissance économique acquise au long des siècles… connaissent les bienfaits de la paix et de la prospérité. Et de l’autre, les peuples qui sont en manque de tout mais surtout de démocratie. »

C’est, dit J.M.G. Le Clézio, une question de responsabilité. Parce que :

« les situations que fuient ces déshérités, ce sont les nations riches qui les ont créées. » Il ajoute : « La migration n’est pas, pour ceux qui l’entreprennent, une croisière en quête d’exotisme, ni même le leurre d’une vie de luxe dans nos banlieues de Paris ou de Californie. C’est une fuite de gens apeurés, harassés, en danger de mort dans leur propre pays. Pouvons-nous les ignorer, détourner notre regard ? »

A ceux qui ont « l’espoir de créer un jour un lieu commun à toute l’humanité, où régnerait une constitution universelle » Le Clézio rappelle que :

« La première constitution affirmant l’égalité de tous les humains, fut écrite non pas en Grèce, ni dans la France des Lumières, mais en Afrique dans le royaume du Mali d’avant la conquête. » Il poursuit : « Nous nous sommes habitués progressivement … à ce que des centaines de milliers d’êtres humains, en Afrique, au Proche Orient, en Amérique latine, naissent, vivent et meurent dans des villes de toiles et de tôles, en marge des pays prospères … Aujourd’hui … Ils frappent à notre porte, ils demandent à être reçus. Comment pouvons-nous les renvoyer à la mort ? »

Le Clézio conclut en citant cette phrase de Martin Luther King qui selon lui « n’a jamais sonné aussi vraie » :

« Nous avons appris à voler comme des oiseaux et à nager comme des poissons, mais nous n’avons pas appris l’art tout simple de vivre ensemble comme des frères. »

Mais concrètement que faire ?

Après ces écrivains mettant tout leur talent et leur art de persuasion au service de grandes idées généreuses, que pourrais-je bien ajouter, moi, pauvre petit passant parisien ? Je passe sans rien dire à la station Saint-Lazare devant ces femmes accompagnées de jeunes enfants. Je les vois accroupies dans des couloirs et psalmodiant des phrases incompréhensibles en arabe, avec écrit sur des bouts de carton « FAMILLE SYRIAN ». Je passe et je ne fais rien. Que pourrai-je leur donner, moi qui comme tant d’autres passagers du métropolitain me demande avant tout : « Comment pourrai-je payer mon loyer ce mois-ci ? Comment ne pas dépasser et combler au plus vite le découvert autorisé par la banque ? Comment payer la cantine de Solange au Lycée ? Et ses fringues ? Heureusement que sa mère a pu s’en occuper. »

Il y a quand même ces visions dérangeantes qu’il est de plus en plus difficile d’éviter. En pleine nuit, à l’Etoile, près de l’Arc de Triomphe, j’ai vu un homme qui abandonnait deux enfants en très bas âge tout seuls assis sur un carton, sur le trottoir. J’étais si stupéfait que je l’ai suivi pour voir où il allait. C’était seulement pour aller demander de l’eau dans un bistro des Champs Elysées resté ouvert et pour la leur apporter. Rassuré, je suis rentré chez moi. Non, effectivement, pas un instant je n’ai songé à les inviter à partager mon toit.

En allant chez des amis, j’ai aperçu en contrebas, un véritable campement sous le Pont de la Chapelle. Des baraques en tôle et en carton dans lesquelles des gens entrent et sortent, mangent et dorment, sans hésiter parfois à s’engueuler bruyamment. En plein Paris, un véritable bidonville, sous les grilles d’un pont, sur une voie ferrée désaffectée. Et même, au niveau de la rue, une camionnette venue livrer aux gens d’en bas des boissons. Je ne suis pas resté assez longtemps pour voir comment ils feraient descendre les caisses. Je passe et ne fais rien, cela pourrait être le refrain du passant parisien.

J’ai même vu sur le net, sous les piles du métro aérien, la photo de petites constructions coniques en ciment disposées suffisamment près les unes des autres pour empêcher des sans-abris de s’y installer. Le même principe que les piques aux fenêtres des bâtiments publics pour empêcher les pigeons gris couleur de pluie, de venir s’y percher.

Et puis j’ai reçu un coup de fil d’une des ex-femmes de mon frère Ilan Halevi. Ilan milita pendant trente ans pour le respect du droit de vivre des Palestiniens en Israël. Il parlait en plus du français et de l’anglais, l’hébreu, l’arabe, l’italien, l’espagnol et peut-être bien quelques langues supplémentaires. Il a eu six enfants avec quatre femmes différentes. Le premier, Laurent, qui n’est plus de ce monde, parlait parfaitement créole parce que sa mère, Giliane, est martiniquaise ; les deux suivants, Yasmine et Nemrod, nés en Israël, parlent hébreux et anglais ; Mariam et Emmanuel, dont la mère, Catherine, m’a téléphoné avant-hier, sont nés à Paris et naturellement parlent un excellent français. Le petit dernier, Salim, n’a pas dix ans, est né à Berlin et pour l’instant, parle surtout allemand

« Achète ‘Le Monde diplomatique’ de janvier 2018, m’a dit Catherine. Tu verras que dans les deux pages centrales, il y a un article où il est beaucoup question de votre père. »

Sans ce coup de téléphone et la lecture de cet article, je n’aurais jamais eu le courage d’écrire « Moi Migrant ». Cela me donne même le courage d’ajouter quelques détails qui n’ont vraiment d’importance que pour moi ; que mon père (notre père à Ilan et moi) est né en 1902 à Varsovie, de parents russes à l’époque où la Pologne était russe ; que jusqu’à la Seconde Guerre mondiale où il dirigea un réseau de Résistance basé à Londres, Henri Levin resta apatride, ne possédant que ce que l’on appelait un passeport Nansen ; qu’il a rencontré à Paris notre mère, Blanche, mais qu’elle était née en 1913 en Turquie, à Istanbul, quand cette ville s’appelait encore Constantinople. Evidemment, ce sont là des détails anecdotiques et personnels qui n’avaient rien à faire dans « Le Monde diplo ».

J’ai toujours su que mon père et ma mère avaient milité pour le droit d’asile de ceux qui étaient venus chercher en France un refuge contre le nazisme en Allemagne, le franquisme en Espagne et le fascisme en Italie. Nous avons grandi dans une maison toujours pleine d’amis étrangers dont nous ne savions pas qu’ils ne pouvaient aller nulle part ailleurs. Pour remercier notre père de son hospitalité, un sculpteur italien, a fait en terre glaise notre portrait, à Ilan et à moi, alors que nous étions âgés lui de trois ans et moi de cinq (1946). Je les ai toujours dans ma chambre à coucher.

1) A gauche, Marc, à droite, Ilan. 2) A gauche, avec une cigarette, Henri Levin, à droite, Aragon. Sur le mur une affiche de l’Universita Popalare.

Et ma mère m’a donné un jour une photo que je possède encore, sur laquelle on voit à la fois mon père et Aragon, bien avant qu’Aragon ne devienne, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, mon patron aux « Lettres françaises ». Sur cette photo ils participent, parmi beaucoup d’autres à la réunion, après la guerre, d’une association France-Italie. Mais alors cet article du Monde diplo ? Le voilà :

Quand le droit d’asile mobilisait au nom de la République (3)

Il y a d’abord un chapô d’introduction :

« Durant les années 1930, dans un contexte de chômage grandissant, plusieurs lois sont votées en France pour limiter l’immigration et refouler les étrangers « indésirables ». Face à des partis politiques qui multiplient les campagnes xénophobes, des intellectuels prennent la plume. Ils défendent la tradition nationale du droit d’asile pour les milliers de réfugiés espagnols, italiens etc. qui fuient la répression dans leur pays. »

Dès les premières lignes, il y est question de notre père (qui est aux cieux). Il avait cofondé un journal qui s’appelait « Le Droit de Vivre », et écrivait aussi dans un autre intitulé « Fraternité », organe de la LDH (la Ligue des Droits de l’Homme). Ma sœur Nicole, 94 ans, à qui j’ai porté « le Monde diplo » jeudi dernier dans sa maison de retraite à Fontenay sous-bois, se souvient avoir vendu « Le Droit de Vivre » alors qu’elle était toute gamine.

« ‘Restaurons le droit d’asile !’ Cette exclamation combative apparait en 1935 dans un titre du « Droit de Vivre » l’hebdomadaire de la Ligue Internationale contre l’Antisémitisme (LICA ancêtre de la LICRA). »

C’est ainsi que débute l’article de Anne Mathieu (maîtresse de conférence en littérature et journalisme à l’université de Lorraine).

« Des ordres sont venus ‘d’en haut’. Il faut donner à tout prix au peuple qui dans son erreur entretenue par une certaine presse, attend son bonheur de ces mesures, l’annonce de résultats importants. La chasse à l’étranger commence ! » s’insurge Henri Levin en mars 1935.

Et on lit un peu plus loin :

« Dans « Le Droit de Vivre » Henri Levin pose une question rhétorique : ‘La France n’était-elle pas la nation riche et généreuse qui éveillait dans l’âme des révoltés politiques d’ailleurs l’amour d’un sol où la liberté était enracinée ?’ »

Quelques années plus tard, en mai 1938 un article de décret-loi stipule :

« Tout individu qui par aide directe ou indirecte aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger sera puni des peines prévues à l’article précédent » soit une amende de 1 à 1000 francs et d’un emprisonnement d’un mois à un an. »

Une pétition d’intellectuels s’y oppose et déclare avec détermination : « Nous ne nous y plierons pas ! » Parmi les signataires, l’ancienne sous-secrétaire d’Etat la physicienne Irène Joliot-Curie, le directeur du Musée de l’Homme, militant antifasciste Paul Rivet, l’écrivain prolétarien et anarchiste Henry Poulaille qui tous écrivent dans divers périodiques. (Henry Poulaille est pour moi un nom familier parce qu’il fut le premier maître à penser de mon grand ami le romancier et critique d’art Michel Ragon, historien à la fois de l’anarchisme, de l’art abstrait, de l’architecture et de l’art brut.)

La pétition de 1938 rappelle que Victor Hugo, exilé à Bruxelles, bien que désapprouvant la Commune, alors que la Belgique refusait d’accueillir les communards, leur offrit domicile en sa demeure.

« Fidèles à cet exemple, les soussignés déclarent qu’ils ne tiendront personnellement aucun compte d’un décret-loi illégal, inhumain, contraire aux plus nobles traditions de notre pays. »

Anne Mathieu rappelle :

« Un mois et demi plus tard, la journaliste Magdeleine Paz clôt sa série de reportages ‘ France, Terre d’asile’ par une lettre ouverte au ministre de l’intérieur Albert Sarraut qui se termine par ces mots : ‘Je fais partie de ces individus que rien au monde n’empêchera de porter une ‘aide directe ou indirecte’ aux réfugiés et aux proscrits. Je suis de vieille souche française, Monsieur le ministre, j’obéis à une tradition que j’ai reçue en naissant : si c’est être rebelle que d’offrir au proscrit une place au foyer d’asile, comptez-moi parmi les rebelles ! »

Quel bel article, et comme il arrive à point pour nous montrer qu’à toutes les époques il y eut des gens bien décidés, quels que soient les risques, à ne jamais renoncer à leur humanité ! Anne Mathieu est aussi l’éditrice d’un livre de Magdalena Paz « Je suis l’étranger ».(4)

Cet ouvrage évoque l’écrivain militant que fut Victor Serge (1890-1947). Serge passa de l’anarchisme au communisme mais fut persécuté ensuite par les staliniens. Il finit sa vie au Mexique où, après l’assassinat de Trotski en 1940, il écrivit une biographie de celui-ci et mourut lui-même à cinquante-six ans dans des circonstances jamais éclaircies.

Imaginer le monde autrement

Dans un très beau film sur Edouard Glissant réalisé et produit par le romancier et cinéaste malien Manthia Diawara qui enseigne actuellement à New York, (j’en ai déjà parlé dans « Anachroniques 1-14 » (Saisons de Culture p. 237) on entend Glissant dire : « Inutile de chercher ses racines par l’ADN, on ne peut les trouver que par la poésie. » Son disciple, Patrick Chamoiseau, précise, dans la quatrième de couverture de « Frères migrants » :

« La poésie n’est au service de rien, rien n’est à son service. Elle ne donne pas d’ordres et elle n’en reçoit pas. Elle ne résiste pas, elle existe — c’est ainsi qu’elle s’oppose ou mieux : qu’elle s’appose et signale tout ce qui est contraire à la dignité, à la décence. A tout ce qui est contraire aux beautés relationnelles du vivant. »

Il ajoute :

« Cette déclaration ne saurait agir sur la barbarie des frontières et sur les crimes qui s’y commettent. Elle ne sert qu’à esquisser en nous la voie d’un autre imaginaire du monde. C’est juste une lueur destinée aux hygiènes de l’esprit. »

Et Patrick Chamoiseau compare cette lueur à celle des lucioles dont Pier Paolo Pasolini déplorait, à cause de la pollution atmosphérique et de la pollution de l’eau, la totale disparition en Italie.

Mais la disparition la plus à craindre est celle de l’espoir. La mythologie grecque nous l’enseignait déjà, l’espoir est la seule chose qui reste aux humains, quand la trop belle Pandora a laissé s’échapper toutes les calamités (guerres, épidémies, famines) de la fameuse « boîte de Pandore » que les dieux lui avaient interdit d’ouvrir. L’espoir n’est peut-être rien d’autre que l’une de ces lucioles dont parle Patrick Chamoiseau. Mais comment sept milliards de lucioles (précisément le nombre estimé de la population mondiale en 2017) pourraient-elles manquer de déchirer l’obscurité ? Bien sûr, l’espoir ne suffit pas. Il faut croire en la bonté fondamentale de l’être humain. Et cela semble impossible tant que l’on ne parvient pas à la découvrir et à la cultiver en soi. Il faut croire que l’homme ne sera pas éternellement un loup pour l’homme. Comme le dit avec force Maryse Condé au terme d’une vie qui n’a pas pourtant pas été de tout repos : « Il faut le croire ! ».

C’est sur cette exhortation de Maryse Condé que se terminait ce texte signé et daté : Marc Albert-Levin, Paris, le 14 janvier 2018.

Quelques mots sur « L’Enfer »

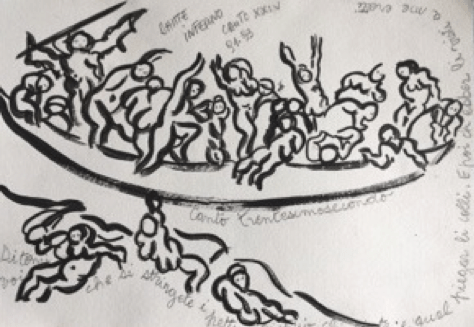

Et pendant ce temps-là, dans son atelier, à Nice, mon amie Michelle Siboun, après avoir revisité au fil des ans, « La Femme au miroir » de Picasso, « Les Ménines » de Vélasquez, la Statue de la Liberté new-yorkaise et les tapisseries de « La Dame à la Licorne », se plongeait dans une relecture passionnée de « La Divine Comédie » de Dante. Qu’est-ce qui pouvait bien la pousser à revisiter cet « Enfer » dont « la Porte » obséda Rodin pendant tant d’années de sa vie ? Dans des œuvres sur papier, tantôt en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc, elle montre une multitude de corps nus entassés sur une seule pirogue, qui semblent se débattre, prêts à précipiter leur voisin par-dessus bord pour eux-mêmes ne pas chavirer. Elle a répondu à cette question en m’écrivant :

« J’ai entrepris ce travail sur « L’enfer » dans les nouveaux ateliers de la ville de Nice, situés dans les anciens abattoirs de la ville. C’est en rapport direct avec le choix de ce sujet. Je ne me voyais pas entreprendre autre chose dans ce lieu où la conscience de ce qu’ont subi les animaux est encore très présente, même physiquement : une partie de mon matériel, tubes de couleur et pinceaux, repose dans des abreuvoirs, des crochets de boucher, etc. »

Pour ma part, j’avais immédiatement pensé aux infortunés migrants entassés en surnombre par des passeurs avides sur des embarcations précaires. Ils entreprennent la traversée vers ce qu’ils croient être un avenir meilleur et se font avaler sans pitié par la Méditerranée.

Michelle Siboun : « L’Enfer » de Dante, Canto XXIV, acrylique sur papier 30 x 40 cm, Nice 2018

Dans le Chant 24 que Michelle illustre ci-dessus, Dante écrit aux vers 31 :

« Au milieu de cette foison de cruels et odieux reptiles, couraient des gens nus et pleins d’épouvante, sans aucun espoir de refuge, ni d’héliotrope [une pierre dont on croyait qu’elle avait le pouvoir de rendre invisible]. Et au vers 32 : « Leurs mains étaient liées par derrière avec des serpents ; et ceux-ci dans leurs reins enfonçaient la queue et la tête, et se nouaient devant. »

Ces descriptions d’enfer, on en trouve de semblables dans les écrits bouddhiques. L’une des plus saisissantes se trouve dans la parabole de la maison en feu au chapitre III du Sûtra du Lotus « Analogies et Paraboles » :

« Mille-pattes, centipèdes et serpents venimeux en tous genres, roussis par les flammes, se ruaient hors de leurs repaires, aussitôt attrapés et dévorés par les démons. (« Sûtra du Lotus », Indes Savantes : 2007) p. 80.

Michelle Siboun, « L’enfer de Dante » Chant III, vers 43. Acrylique sur toile, 110 x 150 cm. Nice 2018.

Ce Canto III est précisément celui dans lequel Dante arrive à la porte de l’Enfer, en haut de laquelle sont écrites ces paroles terribles « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. » Elles ont au moins le mérite de ne pas être un mensonge, comme la célèbre formule inscrite sur la grille d’entrée au camp d’Auschwitz « Arbeit macht Frei», (le travail rend libre » ! Virgile, qui guide Dante dans ce voyage, et à qui il demande qui sont ces gens qu’il aperçoit, lui répond :

« Ceux qui meurent dans la colère de Dieu se rassemblent ici venant de tous pays ; et ils sont pressés de passer le fleuve, car la justice divine les éperonne tant que la peur se change en désir [de fuir] ».

C’est aussi là qu’il croise les esprits lâches ou neutres, ceux qui n’ont pas voulu prendre parti.

Pour de nombreuses religions l’enfer est une menace et une punition. La conception chrétienne de l’enfer est que les humains y ont été précipités « pour avoir commis des péchés mortels ». Dante dans « La Divine Comédie » place dans son enfer des exemples illustres empruntés à l’Histoire d’Italie comme celui d’Ugolin, tyran de Pise, en Italie au XIIIe siècle. En prison et privé de nourriture, on disait que la faim l’avait poussé à manger ses propres enfants incarcérés avec lui.

Le poète Jules Laforgue ironisa sur la tragédie d’Ugolin dans un poème intitulé « Le vaisseau fantôme » en octosyllabes qui pourraient se chanter sur l’air de « Il était un petit navire… » :

« Et donc, stoïque et légendaire / Ugolin mangea ses enfants / Afin d’ leur conserver un père… / Oh! quand j’y song’, mon cœur se fend ! »

Rodin, dans un premier temps, avait destiné à sa « Porte de l’Enfer » l’une de ses sculptures les plus connues : « Le baiser ». Car il s’agissait du baiser d’un couple adultère. En découvrant leur étreinte, le mari les avait tués. L’adultère paraîtra sans doute un crime bien bénin comparé à la dévoration de ses propres enfants. Ou au double meurtre commis par le mari jaloux. Mais il était considéré par des chrétiens sincères, comme un plaisir coupable. On était encore loin, au XIXe siècle et début du XXe, des livres actuels à grand tirage conseillant l’adultère comme « une manière de sauver votre couple ».

Dans quelle mesure Rodin, qui dessina les ogives de la Cathédrale de Chartres avec autant de passion que les courbes du corps féminin, avait-il intériorisé ces interdits, lui qui, même au temps de sa passion pour Camille Claudel, n’avait jamais quitté Rose, la fidèle compagne de toute sa vie ? Il finit par épouser Rose un avant sa mort, alors qu’elle avait 71 ans. Rodin détacha finalement assez tôt « Le baiser » de « La Porte de l’Enfer » pour l’exposer isolément. Et cette sculpture immobilise ce plaisir universel dans le marbre blanc avec tant de charme qu’elle devint l’une de ses œuvres les plus admirées et reproduites dans le monde entier. Internet, qui ne vous cache rien, vous apprendra même qu’il en existe une version en bronze dans les jardins de l’Elysée.

Dans la nuit qui précédait la révélation de « La Porte » au grand public, au pavillon de l’Alma, en 1900, dans le cadre de l’Exposition Universelle, Rodin fut pris d’une fureur iconoclaste que l’on pourrait qualifier d’ « infernale ». Il détruisit toutes les figures en relief de cette sculpture monumentale qui n’offrit plus au regard qu’une vaste surface de plâtre blanc déchiqueté.

On trouve également de nombreuses descriptions de l’Enfer dans l’iconographie et les textes bouddhiques. Mais plutôt que comme un lieu spécifique, auquel les humains seraient condamnés à souffrir éternellement « pour n’avoir pas fait le bien », l’Enfer, dans le bouddhisme de Nichiren, est défini essentiellement comme un état de vie. C’est l’un des « dix états de vie » : le plus bas, celui de l’impuissance totale face à des souffrances indescriptibles et insupportables. Il est suivi, en 2e position dans un ordre ascendant, par l’état d’Avidité (faim et soif insatiables) ; en 3e, par l’état d’Animalité (peur du plus fort et mépris du plus faible) ; en 4e, l’état de colère (cause fondamentale de toutes les guerres, assortie du désir pervers d’être le meilleur, qui conduit à déprécier les autres pour se faire valoir). A l’autre extrémité de l’échelle se trouvent les états de bodhisattva et de bouddha, dans lesquels les gens s’efforcent de soulager les souffrances des autres et de leur apporter le bonheur. Mais là encore, nul n’est condamné à rester éternellement prisonnier de l’un ou l’autre de ces états de vie. Ils sont tous contenus les uns dans les autres. Mais dans quelles proportions ? C’est là toute la différence. 99 % d’état d’enfer et 1 % d’état de Bouddha, ne ressemble pas du tout à 99% d’état de Bouddha et seulement 1% d’état d’enfer ! Il faut agir, travailler sans relâche à renforcer les états de conscience les plus élevés, afin d’en faire les motivations dominantes d’une vie.

La Géhenne est le nom que donnent au feu de l’Enfer à la fois la Bible et le Coran. A l’origine du mot Géhenne se trouve une vallée bien réelle Guei Hinnom (ou Vallée de Hinnom) une vallée étroite et profonde située au sud-sud-ouest de Jérusalem appelée en arabe Wadi er-Rababi. Ce lieu avait été longtemps associé à des cultes idolâtres, notamment celui de Moloch, à qui l’on sacrifiait des enfants par le feu. Converti ensuite en dépôt d’ordures où l’on brûlait des cadavres d’animaux, il répandait alentour une odeur pestilentielle et nauséabonde. La Géhenne devint ensuite une métaphore désignant un lieu de souffrances épouvantables où les pécheurs, après leur mort, étaient assignés à résidence. Dans les plus anciens textes hébraïques, le feu de la Géhenne ne les brûle pas éternellement. Elle n’est qu’un lieu de passage où, par le feu, s’opère la purification des âmes. Mais par la suite, l’Enfer dans la pensée chrétienne, puis le Jahannam, comme s’appelle la Géhenne le Coran, n’ont plus le moindre lien avec Wadi er-Rababi, au sud-ouest de Jérusalem.

Dans le verset 68 de la sourate 9 At-Tawba (Le Désaveu) du Coran il est écrit :

« Allah a promis aux hypocrites, hommes et femmes, ainsi qu’aux mécréants, le feu de la Géhenne pour l’éternité. Et c’est là leur juste châtiment. Maudits par Allah, ils seront ainsi condamnés au supplice permanent. »

Ne me demandez pas d’où je tiens des informations aussi précises — c’est l’imam Internet qui me les a fournies, il n’est donc pas impossible que s’y logent quelques erreurs.En tout cas, que l’on ait des croyances religieuses ou pas, il est indéniable que l’enfer est une réalité bien présente, même dans nos pays d’Europe à certains égards privilégiés par rapport à d’autres : ceux que les leurs habitants sont contraints de fuir, pourchassés par les guerres, les épidémies et la famine. Le nom de la ville dans laquelle se trouve l’atelier de Michelle a beau s’écrire Nice (charmant en anglais), il s’est quand même teinté de couleurs infernales lorsqu’il y a deux ans, un camion-bélier a été lâché sur la Promenade des Anglais par un Tunisien de 31 ans, fauchant avec la sienne la vie de plus de 80 personnes et faisant 458 blessés. Dans les années 1980 et 90, à New York, Michelle avait déjà assisté, (dans les deux sens du mot « assister » : regarder et aider) son mentor et ami le peintre gréco-américain Omiros. Il avait entrepris une série de peintures gigantesques appelées « Massacres et Génocides » qui témoignaient déjà de l’empathie qu’ils éprouvaient tous deux pour les souffrances de leurs contemporains.

Une saison en Enfer

C’est seulement au moment de conclure cette digression sur l’Enfer que je me suis souvenu, tout à coup, d’un ensemble de poèmes que j’ai lu pour la première fois à seize ans. Je les ai relus bien des fois par la suite, mais pas une ligne n’en a perdu pour moi l’irremplaçable goût du premier amour. C’est l’émotion d’un « coup de foudre éternel », indestructible, inusable. Je ne suis pas capable de les réciter de mémoire, mais certains de ces poèmes se sont gravés de façon si profonde dans mon imagination que je les ai, au fil des ans, plusieurs fois plagiés ou paraphrasés sans même m’en rendre compte. Ils ont exercé une influence déterminante sur ma vie. Lorsque je suis parti en Afrique à 19 ans, j’avais bien sûr lu, dans « Une Saison en Enfer » d’Arthur Rimbaud : « Mauvais Sang »

« Le plus malin est de quitter ce continent où la folie rode … J’entre au vrai royaume des enfants de Cham… Cris, tambour, danse, danse, danse, danse. »

A 25 ans, j’avais appelé mon premier livre « Un Printemps à New York », sans réaliser que c’était une autre façon de vouloir dire « une saison en enfer ». Avec mon frère Alain / Ilan, dans l’adolescence, nous nous étions partagés la littérature. Il avait choisi Charles Baudelaire et moi Arthur Rimbaud. Mais d’une certaine manière, ne disaient-ils pas la même chose ? Dans « Voyage », un poème des « Fleurs du Mal » on peut lire au début du 7e quatrain :

« Ô mort, vieux capitaine, il est temps ! Levons l’ancre ! / Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons ! »

Et le huitième et dernier quatrain dit :

« Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte ! / Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau / Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel qu’importe ? / Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau ! »

Mon frère Ilan Halevi a écrit un roman autobiographique ou une autobiographie romancée « Allers-Retours », publié par Flammarion en 2005 qui est une surprenante évocation du voyage, géographique aussi bien qu’intérieur. Edouard Glissant en avait publié un extrait dans son « Anthologie de la Poésie du Tout Monde », plaçant Ilan au milieu de 233 poètes de toutes les époques et de tous les pays, allant des plus célèbres aux plus inconnus, choisis sans autre logique que l’intérêt éprouvé par Glissant à leur lecture. Ilan m’avait montré ce livre avec fierté. Mais je crains que la célébrité de ses prises de position politiques n’empêche d’en apprécier les très grandes qualités littéraires.

Les poètes maudits

Jusqu’à l’âge de 33 ans, j’ai continué à croire que pour être poète, il fallait être maudit. Il m’a fallu rencontrer le bouddhisme pour concevoir que le bonheur n’était pas un but vulgaire ou inaccessible. Jusqu’alors, avec Rimbaud pour seule Bible, je lisais avec dévotion un drôle de catéchisme.

« Nuit de l’Enfer » : « Les entrailles me brûlent. La violence du venin tord mes membres, me rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif, j’étouffe, je ne puis crier. C’est l’enfer, l’éternelle peine ! Voyez comme le feu se relève ! Je brûle comme il faut. Va, démon ! »

Mes premières prières pour le repos des défunts (à l’exception de mon père, mort quand j’avais dix ans et Ilan, huit, il n’y en avait encore aucun autre dans ma famille) furent pour André Breton, Charlie Parker et Marcel Duchamp. Aragon, l’autre père du Surréalisme, était toujours bien vivant et le serait encore longtemps. Tous deux avaient eu le coup de foudre pour Rimbaud. Aragon avait même écrit en 1930 une préface pour « Une Saison en Enfer », très peu connue, qui a été éditée en 2011 par Le Temps des Cerises. Et dans « Rimbaud nouveau » (Editions du Rocher : Paris, 2002) Alain Jouffroy, qui suit dans ce livre « l’homme aux semelles de vent » avec la passion d’un fan doublée de l’obstination d’un détective, rappelle qu’Arthur est le premier personnage que rencontre Anicet dans le tout premier roman d’Aragon « Anicet ou le Panorama ».(5)

Miles Davis, autre élément du tandem créateur du jazz moderne avec Charlie Parker, était bien vivant lui aussi. Je l’avais constaté de visu en 1975, pendant les cinq mois où j’avais eu les clés de sa maison 312 West 77th Street à New York. C’est d’ailleurs chez lui, encouragé par le pianiste Herbie Hancock venu lui rendre visite, que j’avais commencé la pratique du bouddhisme. Pardonnez-moi de m’en vanter si souvent. Je m’étais dit : « Si c’est bon pour lui qui a tout, ça ne peut pas être mauvais pour moi qui n’ai rien. »

Marcel Duchamp était mort en 1968 mais en 1970, j’avais rencontré sa seconde épouse, Teeny Duchamp, dans l’atelier des sculpteurs François-Xavier et Claude Lalanne, près de Fontainebleau. C’était une américaine née dans l’Ohio. Teeny (« minuscule » en anglais) était un surnom que lui avait donné sa mère parce qu’elle pesait moins de trois kilos à la naissance. Son nom de jeune fille était Alexina Sattler. Elle est maintenant enterrée auprès de Marcel à qui elle a survécu 27 ans. En regardant la pierre tombale qui recouvre le caveau familial des Duchamp, au cimetière de Rouen, on voit qu’il n’y avait dans cette famille que des peintres, graveurs ou sculpteurs connus. Et leurs épouses. On comprend le désir de Marcel d’être différent. C’est sur cette pierre que Duchamp fit graver « D’ailleurs, c’est toujours les autres qui meurent » — ses derniers mots d’esprit en quelque sorte, un clin d’œil ironique à ceux qui seraient encore assez vivant pour les lire.

Faire une prière silencieuse pour ces trois illustres défunts-là, c’était une façon de rendre hommage deux fois par jour à la poésie, la musique et la peinture. Lire des livres, écouter des concerts, voir des expositions, ce sont trois excellentes façons de défier la mort. Cela permet de ne voir en la mort qu’une illusion puisque les œuvres d’art, comme les textes philosophiques ou sacrés, ne cessent de dialoguer au cours des siècles et continuent à enrichir l’histoire du genre humain.

Pour revenir à « Une Saison en Enfer » Arthur Rimbaud, écrivit cette autobiographie poétique en cinq mois, entre avril et août 1873. Il en commença la rédaction à Londres, et la termina à Charleville Mézières, en s’enfermant dans le grenier des Roches, la maison familiale. Dans l’intervalle, il y avait eu, à Bruxelles, l’épisode douloureux de sa rupture avec Paul Verlaine. En voyant qu’il était irrévocablement décidé à le quitter, P.V. tira sur Rimbaud deux coups de révolver. Cela ne coûta à Rimbe qu’une égratignure au poignet mais valut deux ans de prison ferme au « Pauvre Lelian » (anagramme qu’il forgea pour se désigner lui-même dans « Les Poètes Maudits ». Vous pouvez vérifier en comptant sur vos doigts : les mêmes douze lettres permettent d’écrire indifféremment Paul Verlaine et Pauvre Lelian. Est-ce imputable à sa passion pour la rime ? Il fallut à Verlaine la prison pour qu’il retrouve enfin la raison. En regardant par la fenêtre de sa cellule, il écrivit « Sagesse ».

« Le ciel est par-dessus le toit / Si bleu, si calme / Un arbre par-dessus le toit / Berce sa palme. »

Vitalie, la veuve Rimbaud avança à son fils l’acompte nécessaire pour faire éditer « Une saison en enfer » à compte d’auteur. Lorsqu’il partit à Bruxelles pour prendre ses quelques exemplaires d’auteur, Rimbaud alla lui-même en porter un à la prison des Petites Carmes et le dédicaça à Verlaine. Il distribua les autres à quelques amis de Charleville, notamment à Ernest Delahaye à qui, en avril 1873, au tout début de ce projet, il avait écrit :

« Je fais de petites histoires en prose. Titre général, livre païen ou livre nègre. C’est bête et innocent … »

et un peu plus loin :

« Je suis abominablement gêné. Pas un livre, pas un cabaret à portée de moi, pas un incident dans la rue. Quelle horreur que cette campagne française ! Mon sort dépend de ce livre pour lequel une demi-douzaine d’histoires atroces sont encore à inventer. Comment inventer des atrocités ici ! »

De retour dans la maison familiale et profondément déprimé par son dernier voyage à Bruxelles, devant sa mère et sa sœur, Rimbaud brûla dans la cheminée (le feu, encore et toujours) les brouillons et les derniers exemplaires d’ « Une Saison en Enfer » qui lui restaient. C’est seulement vingt-huit ans plus tard, en 1901 que plusieurs centaines d’exemplaires, commandés mais jamais diffusés parce que jamais payés, furent retrouvés chez un imprimeur belge.

A la rencontre de Gérard Garouste

Dans cette anachronique, j’aimerais placer ici un texte consacré à Gérard Garouste qui lui aussi, dans les années 1986-87, après et peut-être avant beaucoup d’autres, a tenté une relecture de « La Divine Comédie » de Dante Alighieri et plus précisément de « L’Enfer ».

Un livre de 287 pages publié chez Skira/Flammarion en partenariat avec la Galerie Daniel Templon, intitulé « Gérard Garouste » et préfacé (entre autres) par Michel Onfray, est paru en 2009. C’est un ouvrage si dense et si richement illustré par des reproductions de plus de trente ans de peinture bien peinte, qu’il pose plus de questions qu’il n’offre de réponses. Et ce n’est pas en quelques lignes qu’il me serait possible de rendre compte d’une œuvre considérable qui présente souvent, pour celui qui la regarde, l’aspect d’une charade.

Dans les deux galeries de Daniel Templon, la principale rue Beaubourg et l’annexe de l’autre côté de la rue, Gérard Garouste présente les héros de ses fables personnelles qu’il continue à peindre avec une force et une lisibilité qui amènent à le suivre jusque dans ses propositions les plus improbables. Il a même associé à ces deux expositions deux autres, l’une au musée de la Chasse et de la Nature « Diane et Actéon »et l’autre à l’Académie des Beaux Arts de Paris.

J’avais écrit cela avant que Daniel Templon n’ouvre une troisième galerie parisienne, 24 rue du Grenier Saint-Lazare, inaugurée le 17 mai 2018, à quelques centaines de mètres de sa galerie « historique » au 30 rue Beaubourg. Sur deux niveaux, celle-ci a les dimensions d’un petit musée. J’étais dans le métro pour m’y rendre quand une dame assise à côté de moi regardait une pleine page du Figaro consacrée à l’événement sous ce titre ronflant : « Daniel Templon, Galeriste impérial ».

« Ready-Seen » (portrait de Daniel Templon) 2003-2004, Huile sur toile, 162 x 130 cm, coll. D.T.. Paris.

« Ready-Seen » (portrait de Daniel Templon) 2003-2004, Huile sur toile, 162 x 130 cm, coll. D.T.. Paris.

Interrogé par la journaliste sur les raisons d’un tel investissement, Daniel a eu cette réponse étonnante, qui souligne encore le contraste entre les artistes qu’il représente et d’autres que je connais bien. J’en admire d’autant plus leur obstination à poursuivre leurs recherches alors qu’ils ont, comme Loulou Taÿeb, le plus grand mal à trouver les moyens de survivre.

« J’ai déjà en tête ma petite liste de stars potentielles pour grossir les rangs de mes artistes, dit Daniel. Et je pense qu’ils seront séduits par le lieu. Ceux qui marchent sont terriblement gâtés. Ils gagnent tant d’argent qu’il faut autre chose pour les tenter. »

Mon jumeau antithétique

L’amour et la fascination du judaïsme dont fait preuve Gérard Garouste est né de sa farouche opposition à l’antisémitisme de son père. Il fait de lui le jumeau antithétique, l’absolu contraire de ceux (dont je fais partie) qui, bien que nés dans ce que l’on appelle « une famille juive », n’observent pas le moindre des rituels de la religion juive et n’éprouvent qu’un intérêt très relatif pour cette histoire particulière. L’historien israélien Shlomo Sand (après « Comment le peuple juif fut inventé » publié en 2008, a écrit un autre ouvrage en 2013 dont la lecture est pour le moins rafraîchissante. Il l’a intitulé « Comment j’ai cessé d’être juif ». Il le résumait en ces termes :

« Supportant mal que les lois israéliennes m’imposent l’appartenance à une ethnie fictive, supportant encore plus mal d’apparaître auprès du reste du monde comme membre d’un club d’élus, je souhaite démissionner et cesser de me considérer comme juif. »

J’ai toujours en mémoire le commentaire sévère qu’avait fait sur ce livre mon frère Ilan Halevi, lorsque Joss Dray, une amie photographe de grand talent, était venue le lui offrir sur son lit d’hôpital :

« C’est une étiquette forgée par le regard des autres et qui se moque bien de votre consentement ou de votre refus ».

La mémoire collective a désormais accès, en deux clics sur le net, à une belle photo de Robert Desnos enfant, faisant sa première communion à l’Eglise Saint-Merry à Paris à deux pas de l’actuel Centre Pompidou. Cela n’a pas empêché qu’il soit envoyé à Flöha en 1944 et meure un an plus tard du typhus au camp de concentration deTheresienstadt. Le merveilleux poète et aquarelliste Max Jacob eut beau devenir un catholique pratiquant, si prosélyte qu’il voulait même convertir Picasso ; il eut beau vivre pendant sept ans dans l’abbaye de Saint-Benoît sur Loire, c’est là qu’il a été raflé par la gendarmerie française et envoyé à Drancy. Il y mourut au bout de quelques jours, avant son départ programmé pour Auschwitz. Les Afro-Américains pendus aux arbres du Sud des Etats-Unis dont Billie Holiday chantait le martyre dans « Strange Fruit » ne pouvaient pas non plus démissionner de leur négritude, face à des membres du Ku-Klux-Klan. Et de même, un Maghrébin, un Chinois, un Vietnamien ou un Japonais, quel que soit son parcours universitaire, professionnel ou artistique, lorsque prévaut le racisme européen, est trop souvent ramené, réduit, résumé par des commentaires ou des clichés sur ses origines ethniques.

J’aimerais bien, moi aussi, comme Shlomo Sand, « démissionner » si c’était possible de cette prétendue judéité, pour certains dont je suis, jamais voulue, jamais choisie. Plutôt que de m’obnubiler sur ce que cette condition est censée avoir d’unique, je préférerais me concentrer sur ce que j’ai en commun avec le reste de l’humanité et sortir du ghetto dans lequel ce qualificatif voudrait m’enfermer.

A vrai dire, les judéophiles et les judéophobes partagent la même obsession. Ils veulent absolument savoir qui est juif et qui ne l’est pas. Ils partagent cette obsession avec Adolf Hitler qui, au moment même où j’écris ces lignes, le 30 avril 2018, se suicida dans son bunker à Berlin il y a précisément 73 ans. Etre ou ne pas être juif, pour les judéophobes comme pour les judéophiles, là est toute la question. Comme s’il n’existait pas, dans le monde, des milliers d’autres identifications possibles.

Gérard Garouste, dans un livre passionnant, « l’Intranquille », rapporte que son père était antisémite. Ce père appartenait à une génération, celle de Louis Ferdinand Céline, où un certain préjugé n’était pas rare : « Les juifs se croient trop malins pour travailler ». Pour les antisémites, « le Juif » (comme ils disaient en forgeant cette abstraction destinée à définir plusieurs millions d’individualités et d’histoires pourtant bien différentes) est comparable au singe de la fable de La Fontaine. Il parvient à convaincre un chat (un travailleur français, par exemple) de tirer pour lui des marrons du feu. Et pendant que le chat se brûle les pattes au travail avec application, le singe (juif, donc par définition capitaliste et exploiteur) croque les marrons (s’octroie les bénéfices) et s’en régale jusqu’au dernier sans lui en laisser aucun. Les antisémites se sont livrés à une interprétation bien spécieuse de l’adage de Proudhon « La propriété, c’est le vol ». Les propriétés des juifs étant selon eux un vol, il leur semblait donc légitime de les leur voler. De tels propos ne sont pas faits pour consoler tout prétendu « juif », qui ne sait que trop bien qu’il est lui-même pauvre et exploité ! On m’a rapporté que Bernanos (en 1948 !) aurait dit un jour « Hitler a déshonoré l’antisémitisme ». En existerait-il donc toujours une forme honorable ?

Une œuvre considérable

Gérard Garouste n’est pas seulement un peintre dont les constructions imaginaires occupent une place non négligeable dans l’art contemporain. L’intérêt porté à son travail par Léo Castelli, l’un des plus grands marchands américains, relayé par le galeriste parisien Daniel Templon, l’a fait très largement reconnaître sur le plan international. Il est aussi un conférencier assez prolixe que l’on peut entendre sur le net. Plus que dans aucune autre exégèse critique, c’est dans « L’Intranquille » qu’il donne les clés de toiles qui, sans ses explications, resteraient bien difficiles à déchiffrer. Le livre publié par Flammarion a eu la bonne idée de placer les commentaires de l’auteur en regard des œuvres elles-mêmes à la fin de l’ouvrage.

« L’intranquille » (Paris, l’Iconoclaste, 2009) et écrit en collaboration avec Judith Pérignon, est sous-titré « Journal d’un fils, d’un peintre, d’un fou ».

Pour ce qui est du fils, Garouste est touchant dans son désir constant de réparer les erreurs de son père. « Erreur », certains trouveront peut-être le mot un peu faible, quand il désigne la spoliation des biens d’autrui et l’acceptation tacite d’un génocide. Mais G.G. en a fait le cœur même d’une œuvre assez fascinante et offre un bon exemple de ce que les bouddhistes appellent « la transformation du poison en remède ».

Pour ce qui est du peintre, à une époque où ses professeurs aux Beaux Arts, au nom de la modernité, refusaient de le faire, Garouste a appris à peindre tout seul. Et avec une telle maîtrise qu’au musée d’art européen de Bucarest, comme je l’ai déjà dit au début de cette anachronique, devant un tableau du Greco, j’avais éprouvé un véritable sentiment de « déjà vu » ! C’était comme trouver une ressemblance entre deux peintres nés à quatre siècles d’intervalle, entre un ancêtre et son très lointain descendant : El Greco, « le Grec » (le surnom donné en Espagne à Domenikos Theotokopoulos) né en Crète en 1541 et Gérard Garouste, né en France, en 1946.

Pour ce qui est du fou, le parcours de Garouste me fait penser à cet écrit de Nichiren (1222-1282), fondateur d’une école bouddhique au XIIIe siècle au Japon qui écrivit que « l’enfer est dans le cœur de celui qui méprise son père et délaisse sa mère. » Cela fait écho au commandement biblique « Honore ton père et ta mère » auquel Garouste lui-même se réfère p. 250 dans son commentaire d’un tableau de 2007, « Caved » (lourd en hébreu) qui serait sans son aide totalement incompréhensible. Il est clair que ce conflit intérieur a joué un grand rôle dans « l’intranquillité » de Gérard Garouste.

« L’Intranquille » relate, entre bien d’autres choses, son passage par « le Palace », haut lieu de la vie nocturne parisienne dans les années 1980 où il peignit des décors qui contribuèrent à donner à cet endroit son caractère inimitable. Garouste y évoque aussi un thème qui lui est cher, l’éternel conflit, en lui-même et dans l’histoire de l’art, entre « Le Classique », et « L’Indien », entre le rationnel et l’irrationnel. Dans cette peinture de très grand format dont Skira a choisi un détail pour faire la couverture d’un livre consacré à son œuvre, paru en 2009, Garouste a transposé un incident qu’il décrit de façon peut-être plus lisible par les mots. Cela devient une clé indispensable pour comprendre le tableau, tout comme le récit du martyre de Mauricius était nécessaire pour déchiffrer le tableau du Greco. Ecoutez-donc :

Chartres, huile sur toile, 270 x 320 cm, 2007

« Un samedi matin, je devais aller chercher quelqu’un à la gare de Dreux. Je ne suis jamais arrivé à la gare. La voiture me conduisait, étrangement, vers Chartres. Sur la route, la porte d’un cimetière : je me suis arrêté parce que je devais y trouver ma tombe. Par cette même route, je me suis retrouvé à Chartres. Je suis rentré dans la cathédrale. J’ai fait quelques signes mystérieux au cœur du labyrinthe de Villard-de Honnecourt. Je me suis dirigé vers la chapelle de la Vierge noire qui m’a toujours impressionné par son côté ésotérique. D’un geste, j’ai ramassé les cierges et je les ai brisés devant quelques fidèles. Au loin, dans la nef, il y avait un mariage. Les gens s’affolaient. La mariée était inquiète. J’ai senti une agitation autour de moi : je me suis enfui. En sortant, j’ai croisé des policiers qui avaient sans doute été prévenus. Le soir, ces mêmes policiers m’ont conduit à l’hôpital de Chartres et de là, j‘ai été transféré à Sainte-Anne. »

Voilà qui décrit à merveille le visage de la folie, lorsqu’elle vient s’attaquer à Gérard Garouste. Dans le cas du Greco, bien au contraire, rien n’est là pour justifier l’affirmation qu’il était fou. C’est seulement parce qu’il était incapable de comprendre la peinture du Greco, qu’un historien du XIXe siècle, un certain Carl Justi, vit dans son œuvre:

« … le miroir et le résumé des dégénérescences picturales. Prisonnier de ses rêves fous, son pinceau semble vouloir nous livrer le secret des extravagants incubes qu’engendrait son cerveau surchauffé. De ses doigts fébriles il a modelé des personnages qui semblent en caoutchouc, de douze têtes de haut, et après les avoir badigeonnées n’importe comment, sans modelé ni contours, ni perspectives, il les peignait en d’étranges rangées symétriques ; le bleu et le soufre étaient ses couleurs favorites, la toile ayant été préalablement enduite de blanc et d’un violet noirâtre. Cela s’explique très vraisemblablement par une perturbation de l’organe de la vue ; les causes psychologiques sont le désir de paraître original, la mégalomanie, la bravade, des misères passagères et des offenses inévitables pour un étranger. De telles situations ne sont pas rares dans la vie des artistes, mais elles trouvèrent un terrain favorable dans sa nature névropathe. »

La zone étroite, frontalière et poreuse entre le génie et la folie, depuis Van Gogh et Antonin Artaud, a souvent été commentée, mais heureusement au XXe siècle, parfois avec plus d’empathie. Il existe même à Paris un musée spécialisé dans l’exploration de ces marges, c’est le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne. accueil@musee-mahhsa.com dont votre flâneur vous promet d’aller faire un jour avec vous la visite guidée. Situé dans l’enceinte même de l’hôpital, il permet au visiteur d’espérer que son amour de l’art ou sa compulsion à collectionner ne vont pas le faire enfermer. On y flâne dans des allées parfois nommées « allée Van Gogh » ou « allée Antonin Artaud » dont on imagine bien quand même qu’elles ont été foulées par des malades anonymes, peut-être obsédés par tout autre chose que le désir de créer des chef-d’œuvre inconnus et de nouveaux moyens d’expression artistique. Pour ce qui est de Gérard Garouste, il ne romance pas cette aventure ni ne brode nullement sur elle. Il ne revendique pas non plus la marginalité que cette expérience pourrait lui conférer. Il la montre pour ce qu’elle est : une véritable souffrance qui lui a plusieurs fois fait perdre pied dans la réalité.

Des préfaces impressionnantes

L’œuvre de Garouste suscite désormais des préfaces de personnages très médiatisés comme Michel Onfray. Dans un beau texte qui aide à décrypter cette imagerie au premier regard énigmatique, M. O. (Michel Onfray, pas Musée d’Orsay) rappelle :

« Dans un rêve, Gérard Garouste croise une nuit, sur une route de campagne, une personne qui lui enseigne que l’humanité se divise en deux genres d’hommes : les Classiques et les Indiens. L’un et l’autre marchent ensemble, toujours, à la manière des pihis d’Apollinaire, ces oiseaux qui n’ont qu’une seule aile et qui pour voler doivent s’associer. »

En effet, c’est dans « Zones » le poème qui ouvre « Alcools » un recueil de 1913, qu’Apollinaire écrit :

« De Chine sont venus les pihis longs et souples / Qui n’ont qu’une seule aile et qui volent par couple. »

Merci, M.O. de nous le faire relire.

Dans la « Lettre aux frères » Nichiren parle lui aussi d’animaux mythiques symbolisant le couple et l’impossibilité de vivre l’un sans l’autre :

« On appelle Hiyoku un oiseau à deux têtes. Ses deux bouches nourrissent un corps unique. On appelle Hiboku un poisson qui n’a qu’un œil, si bien que le mâle et la femelle doivent rester ensemble toute leur vie. »

Sans l’aide de personne, Gérard Garouste livre assez rapidement lui-même les clés de sa mythologie personnelle et grâce à ses explications, il est plus facile de disserter sur sa peinture que, par exemple, sur les « impressionnistes abstraits » américains exposés en ce moment (juin 2018) au musée de l’Orangerie à Paris.

Pour le reste, ce contraste entre le Classique et l’Indien qui, selon Gérard Garouste, sommeillent en chacun de nous, rappelle l’opposition que voyait Nietzsche dans « La naissance de la tragédie ». C’est la lutte entre le dionysiaque (le domaine du transport divin, la possession par le dieu du vin Dionysos) et l’apollinien (le domaine de la raison et de la clarté incarné par Apollon). Le bon équilibre entre ces deux tendances antagonistes, voilà ce qui constituerait une œuvre d’art réussie.

En allant d’une idée à l’autre, voilà qu’en quelques clics, Internet me rappelle cette merveilleuse phrase de Françoise Sagan : « La culture, c’est comme la confiture, moins on en a plus on l’étale » ! Est-ce un zeugme ? Ce nom que Garouste a choisi pour intituler son exposition en deux lieux différents ? Cela se pourrait bien. Impossible d’étaler sa science avec un couteau à beurre. Autre zeugme célèbre : « Vêtu de probité candide et de lin blanc » C’est Victor Hugo, dans « La Légende des Siècles », l’auteur de ce zeugme-là. Celui qui descendrait dans le métro sans autre vêtement que sa probité candide, malgré sa belle candeur et la pureté de ses intentions, ne tarderait pas à se faire arrêter pour exhibitionnisme.

Zeugma

Comment traduire ce terme venu du grec définissant une figure de style utlisant un même mot dans deux sens différents ?

C’est le titre énigmatique de l’exposition qui s’est tenue au musée de la Chasse et de la Nature du 13 mars au 1er juillet 2018 et une autre, du 13 mars au 12 mai à la Galetie Templon.

L’ouvrage est préfacé par Hortense Lyon, qui tente de définir « Zeugma » comme un pont. Elle écrit :

« Le pont crée à la fois un lien et une distance, un nouveau point de vue quand on le franchit ».

Elle rapporte avec une grande fidélité les réponses aux questions qu’elle a posées au peintre. Et dans ce livre-là, Garouste bénéficie d’un autre prestigieux préfacier : Marc-Alain Ouaknin avec qui (le texte d’Hortense Lyon nous l’apprend) il est très ami.

J’avais rencontré Marc-Alain, dont le seul prénom réunit celui de mon frère et le mien, en 2001. Dans « Des raisons d’écrire — Déraisons d’écrire » (un ouvrage déraisonnable de 9000 paragraphes, essentiellement écrit dans le RER B qui m’emmenait de chez moi à mon bureau de traducteur à Sceaux, une heure aller, une heure retour) je parlais déjà de Marc-Alain Ouaknin. Ces 9000 paragraphes n’ont jamais été publiés. Gérard Bourgadier, directeur de la collection « L’Arpenteur » chez Gallimard, était le seul éditeur à qui j’en avais montré les mille premiers paragraphes. En effet, en 1967, c’est lui qui avait transmis le manuscrit de « Un Printemps à New York » à Jean-Jacques Pauvert, alors que Gérard B. était encore libraire et pas encore éditeur. Lorsqu’il avait lu les 500 premiers paragraphes de « Des raisons-Déraison », numérotés et commençant tous par « Parce que » il m’avait d’abord dit : « Comme c’est jeune, c’est du Jazz ! » Mais après les avoir tous lus (1000 !), ses commentaires avaient été bien moins encourageants : « Trente ans dans l’édition m’ont au moins appris ça, c’est impubliable ! » Sans me laisser décourager, j’avais entrepris d’écrire mille nouveaux paragraphes commençant tous par « Evidemment ». Certains textes de « L’Evidence – Les vies dansent » ont d’ailleurs servi de préface à des amis peintres, graveurs ou sculpteurs. Bourgadier, cet autre Gérard-là, est mort en novembre 2017, paix à son âme. Je lui suis reconnaissant, outre d’avoir déposé mon premier manuscrit sur le bureau de Jean-Jacques Pauvert, d’avoir eu avec lui quelques conversations habitées par notre passion commune pour la littérature et pour le jazz.

Dans « Des raisons d’écrire — Déraison d’écrire », je qualifiais Marc-Alain Ouaknin de « rabbin monologuiste, babillard et facétieux ». Pourquoi ? Parce que son discours était plein de jeux de mots que j’avais sagement pris en note. « L’homme descend du songe », par exemple, ce qui évidemment laisse rêveur. Il avait profondément marqué ma dernière visite dans une synagogue, (dernière dans le sens de « plus récente », pas forcément « ultime »). C’est une institution où je n’ai mis les pieds que trois fois dans ma vie. La première, je devais avoir quinze ans, c’était pour le mariage d’une cousine turque dans la famille de ma mère. La deuxième aux funérailles de la mère d’un ami, le peintre franco-tunisien Loulou Taÿeb dont je vous reparlerai encore dans cette anachronique. Et la troisième, pour aller écouter Marc-Alain Ouaknin dans une synagogue où il donnait régulièrement des conférences, rue Copernic à Paris. Ce sont deux amis bouddhistes, Simone et Jean-Nicolas, qui m’avaient invité à venir l’écouter, en me disant : « Tu verras, c’est très proche de notre philosophie ! »

Ce jour-là, en 2001, rue Copernic, M.-A. O avait déjà mentionné un de mes livres favoris, depuis l’âge de six ans, les « Aventures de Pinocchio » de Collodi.

« C’est une histoire qui raconte : “Comment devenir un bon garçon”. Quand il ment, son nez s’allonge… Il y a un rapport entre vérité et érection. » … Pinocchio retrouve son père dans le ventre de la baleine. Comme Jonas. Jonas, dans le ventre du poisson, invoque son père “Des profondeurs, je t’invoque, Seigneur”. Pinocchio lui, dans le ventre de la baleine, crie : “Papa !”. Qui est Pinocchio ? Un pantin accroché à des ficelles. »

Et Marc-Alain Ouaknin avait enchaîné sur une phrase avec laquelle j’étais en total désaccord parce que le bouddhisme enseigne que nous écrivons-nous-mêmes, par nos pensées, nos paroles et nos actions, le scénario de notre propre vie : « Nous sommes des pantins dont Dieu tire les ficelles. »

Il avait ensuite posé une question bien parisienne :

« Pourquoi Lacan a-t-il souvent cité des mythes et jamais des contes ? Pourquoi n’a-t-il jamais parlé de Blanche-Neige ? Ce conte décrit pourtant excellemment le mauvais imaginaire de la reine — narcissisme primaire proche de l’aliénation, différent de l’imaginaire transcendant. »

L’imagination du rabbin à partir de là, s’était envolée :

« La fenêtre… le miroir… le cercueil de verre… les sept nains (raccourcis, circoncis) portant chapeaux pointus, des caricatures des juifs. Pourquoi Blanche-Neige, qui n’est pas juive, a-t-elle besoin du passage chez les nains pour trouver son prince ? … Les nains sont travailleurs, donc riches. »

Dans l’admiration générale, causée par l’accumulation de sophismes aussi érudits (les points de suspension sont là pour dire qu’ils allaient trop vite pour que je puisse tous les prendre en note) M.-A. O n’avait pas oublié de conseiller la lecture de l’un de ses propres livres, « Dieu et l’art de la pêche à la ligne ». Il avait parlé de :

« La sagesse de lancer l’hameçon dans l’eau. Les typographes ont façonné le point d’interrogation en forme d’hameçon … »

A vrai dire j’aurais bien, comme tout le monde, admiré l’intelligence et l’érudition de Marc-Alain Ouaknin si je n’avais soudain buté sur son sionisme affiché. Il avait même fait une plaisanterie dont l’utilité m’avait semblé douteuse dans un lieu de culte.

« En Israël, les gens maintenant ne vont nulle part sans avoir sur eux au moins quatre téléphones portables : un pour s’appeler eux-mêmes. L’autre pour se répondre : “Oui, je suis là, c’est bien moi”. Un troisième au cas où Maman appellerait (rires). Le quatrième, c’est moins drôle, pour avoir des nouvelles du fils au front. »

A partir de là, son imagination avait chuté en vrille :

« Le problème n’est pas le réel, mais une fiction plus réelle que le monde lui-même. On peut transformer le réel par manipulation de l’information. Par exemple quand on dit : “Sharon est le boucher de Sabra et Chatila”, on oublie que ce n’est pas Sharon lui-même l’auteur de la boucherie, mais les milices chrétiennes. »

Cette façon de buter en touche pour faire oublier la réalité du rôle politique de Sharon, notamment dans le déclenchement de la seconde intifada, avait fait perdre à mes yeux au discours de M.-A. O toute crédibilité. Ma conception des lieux de culte était sans doute naïve. De tous temps et dans la plupart des religions, ils ont servi de scène favorite à des prédicateurs exaltés, désireux de partager avec leurs ouailles conquises des opinions politiques belliqueuses. Lorsque quelques jours plus tard j’ai eu le privilège d’être invité à dîner avec Marc-Alain Ouaknin chez Jean-Nicolas, mon opinion ne risquait guère de s’améliorer. J’ai appris qu’il habitait à Jérusalem à Abu-Tor, un ancien quartier arabe dont j’avais vu les ruines de mes propres yeux en 1972, entièrement rebâti par des maçons arabes pour servir de résidence à « des artistes juifs américains ».

Je ne peux pourtant pas cacher que j’aime le discours « serpentique » ou « serpentesque » de Marc-Alain Ouaknin. Le correcteur orthographique me souligne ces deux adjectifs en rouge et me suggère qu’ils n’appartiennent pas encore à la langue française. Peut-être alors faudrait-il qualifier les associations d’idées de M.-A. O de « serpentaires » (comme on le dit de plantes dont les racines évoquent la forme de serpents). J’aime le discours serpentaire de M.-A. O, du moins lorsqu’il parle d’autre chose que de politique. Il faudra donc que je me résigne à lire avec ce qu’il écrit sur Garouste, même si je récuse totalement ses prises de positions politiques.

Dans une des dernières conversations que j’avais eue avec mon frère Ilan, je lui avais demandé : « Quel est ton auteur israélien préféré ? Il m’avait répondu : – A. B. Yehoshua. -Tu le connais ? – Oui. Politiquement, c’est un imbécile. Pusillanime. Mondain. J’ai pu l’observer lorsqu’il venait voir Arafat. C’est lui l’imbécile qui a inventé la formule « le droit des peuples à vivre seuls ». – Et malgré tout, il reste ton écrivain préféré ? – Ecoute, Balzac était bien monarchiste ! »

Le problème avec ce qu’on appelle « les opinions politiques » c’est qu’elles autorisent la haine de l’autre au point d’en justifier le meurtre. Pour offrir l’hospitalité à des amis venus d’Haïti, j’ai dû déplacer des livres car chez moi, ils envahissent tout. Cela m’a donné l’occasion de découvrir un ouvrage dont j’avais tout oublié. Je me demande même comment il a pu atterrir chez moi. Sans doute parce qu’il offre un exemple d’Elsa Triolet et de Paul Eluard s’exerçant à la critique d’art ! Il s’intitule « Les Maquis de France » et a été édité aux éditions du Cercle d’Art en janvier 1951. Il reproduit et commente des fresques faites par Jean Amblard, peintre et maquisard, pour la Mairie de Saint-Denis. Eluard, passe encore :

« Les arbres de Jean Amblard sont du même sang que l’homme : ce sont les arbres du maquis, les arbres de la Résistance au mal, les arbres de la liberté. »

Elsa, passe encore :

« Toute la grandeur et la misère du maquis, on les retrouve ici, avec la fidélité dans chaque détail, dans chaque feuille de chêne, de noisetier, d’érable, de hêtre, dans les pauvres vêtements de ceux qu’on appelait alors ‘les jeunes’, on les retrouve dans la tragédie des chaussures, dans les chemises et les blousons rendus presqu’uniformes par la vie au maquis, dans le disparate des armes parachutées, allemandes, françaises … La voici, la légende que l’on tremble de voir piétinée, la légende qui est pour nous encore toute chaude. »

Mais le texte d’Auguste Gillot, à l’époque Maire de Saint-Denis, Conseiller général de la Seine, membre du Conseil National de la Résistance, comporte, lui, quelques phrases qui font froid dans le dos :

« Pendant le siège des Prussiens, rue de la Charonnerie, un soldat allemand eut le crâne fendu d’un coup de bouteille, deux autres furent jetés dans le canal, on en trouva un quatrième dans la rivière le Rouillon. La tradition a été si bien maintenue que le 27 février 1941, près de la passerelle de la Gare, un soldat d’Hitler fut jeté dans le canal. Voilà qui confirme qu’en tous temps, Saint-Denis sut faire son devoir et contribuer à la grandeur de la Nation. »