Diogène et Cesar

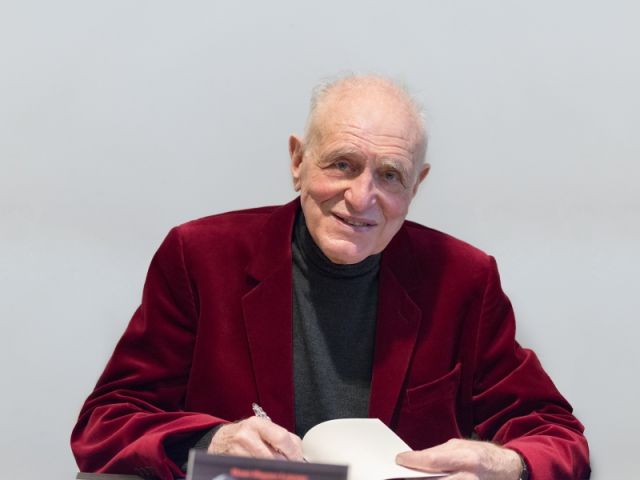

Par Henri – Hugues Lejeune

Cette saison, de quelle inquiétude saisi, j’ai beaucoup erré en ville et en moi-même, devant les vitrines des galeries et les cimaises des musées, un peu lu aussi et ne sais toujours que penser. Alors autant raconter simplement ce qu’il me semble avoir vu, senti… et ressenti.

L’art paraît ces temps-ci s’agiter en tous sens à la recherche de lui-même et de son rôle dans la vie, un peu en perdition. Cette trouvaille va faire sourire et elle est d’un ingénu mais n’est-ce pas là une bonne tradition littéraire ?

De grandes, de très grandes et très hautaines galeries frappent d’abord le regard. Elles ne sont pas accueillantes, elles intimident et c’est ce qu’elles veulent. Elles abritent en leurs flancs des œuvres de très grand prix, le plus souvent de dimensions imposantes comme pour signifier qu’on ne saurait les accueillir n’importe où, de plus en plus déconcertantes et dont l’on se demande ce qu’elles veulent nous dire en dehors de proclamer le nom de leur auteur afin que l’on sache de loin de qui elles émanent. Si intimidantes là encore que l’on ne peut s’empêcher de s’interroger sur ce que dans quinze ans d’ici penseront de nous l’artiste, les marchands qui nous l’imposent et le public d’alors, nous qui les aurons vu naître et les aurons quelque part suscitées ?

Des galeries, j’en ai visité bien d’autres, qui constituent, à peu de chose près, le corps de bataille d’une profession que j’aime bien. Elles en font autant à l’égard des artistes, de toutes les générations, vendent parfois et défendent comme elles disent. Ils sont si divers que l’on ne sait plus très bien où situer l’art moderne. Il brandit peu d’étendards par les temps qui courent, les désignations tranchées se raréfient, les groupes, les « écoles » ont laissé la place aux individus et aux messages qu’ils revendiquent à eux tous seuls et tout le monde donne un peu l’impression de jouer le jeu du bout de lèvres. Rien à signaler de ce côté-là.

Me promenant ainsi dans les quartiers, les parties de la ville où elles se concentrent, je me sens Diogène à la recherche de l’art et ma lanterne s’est éteinte, je le vois bien.

Pour me rassurer, la critique d’art devrait être là mais il faut hélas se désoler de sa déchéance et des piètres conditions dans lesquelles elle se survit. Ses ténors répandaient jadis la terreur ; ils font rire aujourd’hui.

Là fut jadis la mine d’or, le secret gagne-pain des poètes, des écrivains et de grands noms de l’université qui tout en améliorant l’ordinaire pouvaient trouver en braconnant sur ces terres un exutoire lyrique et intellectuel, y exprimer leur imaginaire, leurs phantasmes aussi, y défendre leur esthétique et leurs idées, qu’ils soient Diderot, Théophile Gautier, Baudelaire, Proust pour ne parler que d’eux. Leurs successeurs, à la place de « feuilletons », de « salons » qui passaient à la postérité, quémandent les invitations d’un côté et tentent de placer leurs entrefilets de l’autre, à la rare exception de quelques tribunes demeurées prestigieuses.

Les artistes même leur jettent -officiellement- la pierre pour faire croire qu’ils ne se soucient pas d’eux et de leur opinion mais qu’ils obéissent à leur seul démon.

Quelques publications se lancent dans une avant-garde qui reste le seul slogan qui passe encore la rampe : mais l’avant-garde de qui, de quoi ? Et qui des troupes ? A part quelques-unes des rares polémiques encore en cours – l’exact statut des « Arts Premiers » (Instruments de politique ou créativité de l’« homme éternel » ou de « l’art brut » (illettré parce que primaire ou aliéné par exode mental), ils décrivent les avant-gardes mais à laquelle se vouer ? Ceux-là restent très sûrs d’eux : peut-être conviendra-t-il de savoir quand leur emboîter le pas ?

Reste à nous tourner vers nos divinités tutélaires, nos temples de l’art qui parfois, il n’y a pas si longtemps, rendaient des oracles avec leurs expositions temporaires avançant des points de vue nouveaux, des rapprochements, des paradoxes parfois, des approfondissements, des efforts de mémoire, lançant sur le glorieux passé des ponts inaperçus, bref étanchaient notre soif, nous guérissant du mal de vivre quand il en est temps encore !

Après bien des années d’expositions fondatrices et fondamentales de toutes les grandes institutions nationales à la recherche et à la rencontre des sensibilités et des inquiétudes de l’époque, voici, est-ce l’effet du hasard ou hélas des flux et reflux des crédits si un repli sensible se dessine sur les limites classiques de la pratique muséale ?

VALÉRY -DEGAS

D’une grande exposition retardée pour la survenance du centenaire de sa mort, voici qu’en survient une, très didactique, sur Degas vu à travers le prisme du « Degas, danse, dessin » de Paul Valéry, un ouvrage qui parut en

1937 grâce à Ambroise Vollard, éditeur magnanime qui produisit là son plus beau fleuron.

Je me suis trouvé là en face d’un de mes mythes les plus secrets : le monde vu dans les jumelles de Valéry, à la lumière crue, précise et lucide, inspirée quand il le faut, de ce virtuose du langage.

Est-ce là ce qui me chagrine ? Ces deux grands esprits, je veux dire Degas, je veux dire Valéry, se débattent surtout ici me semble-t-il avec la survenance de la photographie dans la perception et le psychisme humains. Au fur et à mesure de ses progrès, de la rapidité de ses prises, le mouvement se voit décomposé.

Ce que disent les cavaliers est-il vrai ? Que même les peintres, les sculpteurs les plus talentueux d’antan, pas plus d’ailleurs que les écuyers n’avaient en mesure d’analyser avec une précision ultime le simple mouvement du galop d’un cheval ? Déjà les baigneuses s’étaient mises à nager, du moins à se contenter de faire trempette.

Degas entre les champs de course et l’Opéra et ses danseuses traquait le mouvement : il le cherchait à l’état pur dans des êtres « simples », comme chez les baigneuses dans leur tub et les repasseuses au travail. Valéry le cherchait avec lui ; le mouvement s’il est insaisissable est cependant intelligible : à quel critère obéit-il ? Quel en est, dans l’esprit, le ressort ? Plus est-il ici question de cela, que des discours à la Zola sur l’état de déchéance ou la sociologie des « Demoiselles Cardinal » !

Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de chocs consécutifs au triomphe des impressionnistes et à l’emballement du progrès. Ils ont été la cause d’un ébranlement général, avec, dans ses remous, de la rébellion, une colère certaine.

Apollinaire se délectera de l’ « Art Nègre » et plus généralement de la recherche de la création spontanée dont il étendrait le champ jusqu’au Douanier Rousseau.

Ce sera plus tard mais l’ébranlement ira jusqu’au surréalisme dans le maelstrom de la Grande Guerre.

On en trouve le fin mot dans la préface d’André Billy à la Pléiade d’Apollinaire : si celui-ci était passionné d’art, ami intime de Derain, immense créateur lui aussi, Billy restait purement littéraire, peu concerné. Il vend la mèche : tout ce beau monde n’en pouvait plus de l’impressionnisme : ils en avaient marre, ils voulaient autre chose. Déjà Cézanne, déjà Gauguin, déjà Degas… L’impressionnisme ne résistait pas à la modernité !

Il semblerait, à suivre le cours de l’exposition, que Valéry décrive et interroge Degas en le montrant et en décrivant son fonctionnement.

Rien n’est, de l’esprit de Valéry plus éloigné ; en dehors d’être un peu snob –il l’est-il est parti à la recherche d’un cerveau d’artiste, comme il s’intéressera à celui de Poincaré ou d’Einstein, de Pétain aussi d’ailleurs, en tant qu’archétype de militaire. Il se situe très loin d’un discours sur l’art à l’intérieur duquel il situerait Degas ; à ses yeux un discours sur l’art ne peut être tenu que par l’artiste lui-même, il se méfie de toute incursion à ce sujet, y compris de sa part ; en retour il cite volontiers Degas là-dessus et aussi sur le reste de ses idées, assez originales.

Et il ne parlera pas peinture mais dessin surtout, danse un peu. Ce qui lui importe est de percer à jour le fonctionnement intérieur d’une intelligence. Dessiner, c’est vouloir. Il fournira dans ce contexte son exorde fameux : le dessin n’est pas la forme, il est la manière de voir la forme.

Qui a pratiqué la danse classique se souviendra dans cette exposition de la grande dichotomie, l’option ressassée

tout au long du travail d’un élève : danser « en dehors » ou « en dedans ». C’est le sentiment qui règne ici.

VENI, VIDI, VICI

Peu de temps après, s’ouvrait au centre Pompidou une autre expérience : la grande exposition, tant attendue, toujours différée de César qui piaffait depuis vingt ans dans la coulisse, les femmes persistant à se l’arracher.

On ne connaissait plus la plupart de ses œuvres, on ne saisissait pas leur articulation pour ne pas les avoir vues regroupées, on n’avait certes pas oublié César, on avait oublié son œuvre.

Aussi pour cette rentrée le Centre Pompidou a-t-il décidé de nous présenter César sur un plateau. Le vaste espace d’exposition a été ouvert, seulement divisé selon la matérialité et la fabrication des œuvres, il est vrai, très nettes, très claires. Il est ici question de matières et de travail, de travail sur les matériaux, de travail subi par eux.

Fers soudés qui rythment et, par contiguïté ou par réaction déclenchent le déroulement de l’œuvre, compressions, torsions, les métaux et plus tard les expansions sont soumis aux tortures vulcanesques que l’artiste leur inflige. Le totem du siècle alors, la bagnole, y passe en plein. Dérision suprême, il remonte peu à peu jusqu’à la voiture neuve.

Les « empreintes humaines » initiées et résumées par « Le Pouce » que l’artiste a réussi à poser sur l’époque, les expansions où le plastique savamment répandu semble donner libre cours à la matière tout en la domptant. Ceci au prix d’un travail intense, violent. Ainsi les enveloppage, la partie de l’œuvre peut-être la moins notoire de César qui fait suite aux compressions devenues transparentes des années 1970, enrobements, emprisonnements réalisés au moyen de plexiglass, matériau ostensiblement rebelle et difficile travaillé de manière minutieuse et étudiée où César enferme des objets souvent de la vie courante tant annexés depuis lors, preuve de sa créativité comme de la minutie de son travail d’apparence surtout brutale.

Car il a beaucoup travaillé, toujours. Sur ses matériaux et dans les usines où il adaptait les machines à ses desseins, comme pour construire sa personnalité et, dirait-on aujourd’hui, son image. Après une jeunesse difficile et méridionale, il est monté à Paris à quarante ans, ce petit homme qui n’avait l’air de rien, lui et sa personnalité attachante et, dirait-on aujourd’hui clivante, qui lui a permis de travailler sous les sunlights, l’un des phares du Paris nocturne, fêtard et mondain.

Diogène

Degas, danse, dessin

Musée d’Orsay jusqu’au 25 février 2018

César

Centre Pompidou

Jusqu’au 26 mars 2018