« Anachronique du flâneur » N° 33

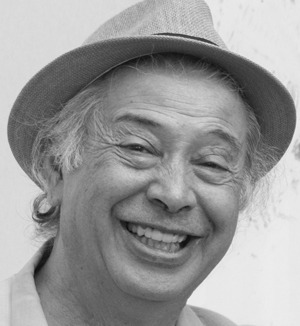

Marc Albert-Levin

Chère lectrice, cher lecteur

Tout le monde n’aime pas lire. Hier encore, je l’ai vérifié. Je rentrais en taxi du Centre Pompidou. Le chauffeur m’a demandé : « Est-ce que vous aimez lire ? » J’ai répondu –Non seulement j’aime lire, mais j’aime aussi écrire sur ce que j’ai lu… –Alors j’ai un livre pour vous. –Mais de quoi parle-t-il ? –Je n’en sais rien mais il prend de la place dans le coffre de ma voiture et je sais que je ne le lirai pas. C’est un de mes clients, un intellectuel sans doute, qui me l’a donné. Il va souvent Porte de La Villette … » Et quand nous sommes arrivés, il m’a donné un livre intitulé Ravel Bolero.