Anachronique du flâneur N°30

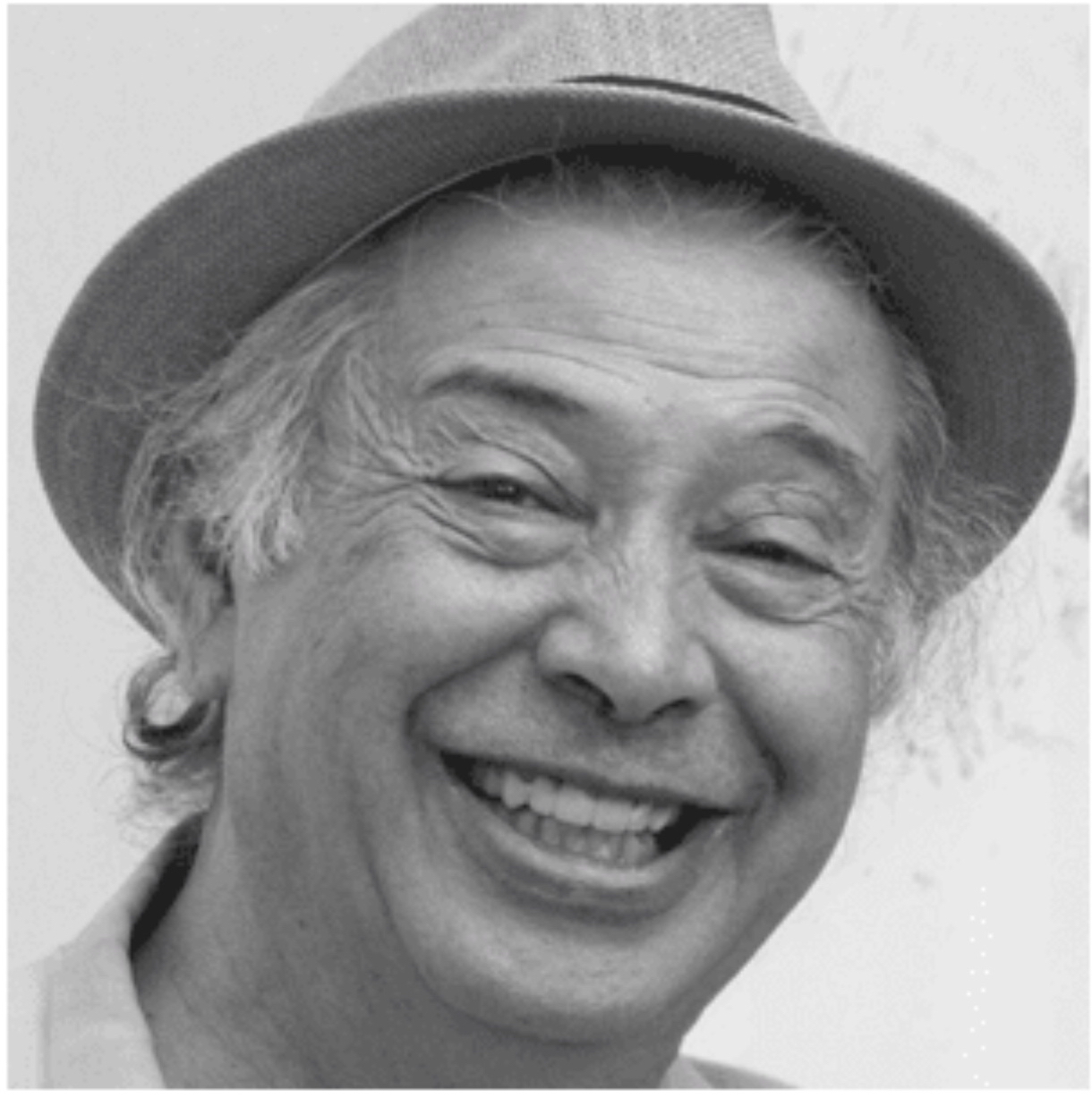

Marc Albert-Levin

Interdit d’interdire

L’un des plus mémorables slogans de mai 68 fut sans doute « Interdit d’interdire ». Il résonne dans ma tête comme un merveilleux idéal de liberté individuelle et collective.. Et bien qu’il soit sans aucun rapport avec le texte qui va suivre, qui pourrait m’interdire de le prendre pour titre de cette 30e anachronique du flâneur, dans laquelle je ne censure rien de ce qui me passe par la tête ?

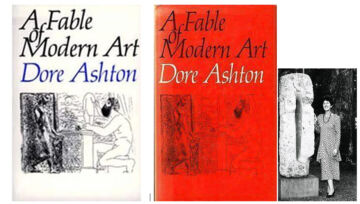

En 1996, année où Tristan Tzara aurait eu cent ans, j’écrivis un « Hommage de JaJa au mage de Dada » qui contenait les manifestes du JaJaïsme. Pour promouvoir les activités de la Galerie JaJa, (dont je fus pendant trois ans le directeur artistique (au 33, bd Sérurier, Paris 19e), j’avais envisagé la création d’une revue qui se serait appelée « Le Chef-d’œuvre inconnu ». Le titre était emprunté à une nouvelle de Balzac pour laquelle il avait inventé le personnage du peintre Frenhofer. Voyant que son œuvre n’était comprise ou admirée par personne, Frenhofer finissait par se suicider en mettant le feu à son atelier. C’était un sort tragique dont je voulais absolument préserver les peintres que j’exposais. Cézanne, dont les petits galopins d’Aix-en-Provence saluaient le passage en lui jetant des pierres et en criant « Voilà le fou ! », avait écrit à son ami Émile Bernard, peintre lui aussi : « Frenhofer, c’est moi ! » ? Ou plutôt, selon le récit d’Émile Bernard, que cite et traduit avec précision la critique d’art new yorkaise Dore Ashton, « Un soir, alors que je lui parlais du héros du Chef d’œuvre inconnu, il se leva de table, se planta devant moi, et se frappant la poitrine de l’index, se désigna lui-même –sans un mot, mais en faisant ce geste à plusieurs reprises –, comme le personnage même de l’histoire. Il était si ému que des larmes lui emplissaient les yeux. » Dore Ashton, (qui fut pendant des années directrice du Département des Arts à Cooper Union) voyait dans cette nouvelle une étonnante prémonition de l’art moderne, Elle développa ce sujet dans un remarquable essai intitulé « A fable of Modern Art » (Une fable de l’art moderne). Je projetais .d’en traduire la totalité en français et en feuilleton dans « Le Chef d’œuvre inconnu ». A ce jour, jamais réalisé. S’il arrivait à un éditeur de lire cette anachronique pendant que je suis encore vivant, je serais ravi de m’y atteler. Dore, pour l’écrire a fait tant de recherches que retraduire en français toutes ses citations serait un véritable délice, une véritable plongée dans l’histoire de l’art.

Deux couvertures du même ouvrage, « Une fable de l’art moderne » reproduisant un des multiples dessins commandés à Picasso par son éditeur et marchand Ambroise Vollard en 1926 pour illustrer la nouvelle de Balzac « Le Chef-d’œuvre inconnu ». Dore, qui en écrivit beaucoup, disait que c’était son meilleur livre.

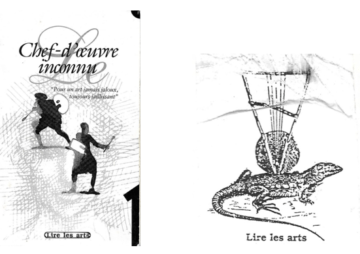

De ce projet de revue, ne reste que la maquette d’un numéro pilote, mise en page par un graphiste de grand talent désormais disparu : Marius Lemarié.

A gauche : Maquette de Marius Lemarié, 23,5 cm x 14cm. A droite, le logo de « Lire les arts/Lyre lézard » qui avait été composé par Loulou Taÿeb.

Ce logo basé sur une homophonie avait été composé par Loulou en s’inspirant de gravures illustrant les mots « lyre » et « lézard » tirées d’un dictionnaire Larousse en 7 volumes ayant appartenu à Sonia Delaunay. Il m’avait été offert par son fils, Charles Delaunay lorsque j’avais relu et préfacé ses mémoires « Delaunay’s Dilemma, de la peinture au jazz » (Editions W, Mâcon, 1985).

En 1996, cette année même où Tristan Tzara aurait eu cent ans, je m’étais rendu au C.N.L (Centre National du Livre), 53 rue de Verneuil à Paris, pour savoir si je pouvais bénéficier d’une bourse d’aide à la création d’une revue. J’avais eu la mauvaise idée d’apporter mon livre « Un printemps à New York » que Jean-Jacques Pauvert avait publié en 1969, vingt-sept ans plus tôt. J’eus à peine le temps de le montrer, fier de sa mise en page mêlant texte et image sous une forme encore inédite à l’époque, que le jeune fonctionnaire à qui je m’adressais me le saisissait des mains. Il a appelé une de ses collègues d’un bureau voisin, qu’il tentait visiblement d’éblouir en exhibant sa science. Brandissant mon livre, il a proféré, avec un large sourire et sur un ton péremptoire une flagrante contre-vérité : « Voyez-vous Mademoiselle, en 1968, tous les livres ressemblaient à ça! » Grossier contresens : ce n’est qu’avec l’avènement du personal computer, quelques vingt ans plus tard, que le mélange texte/image s’est généralisé, rendu largement accessible par les dernières trouvailles de la bureautique.

Dans ce bureau de la rue de Verneuil, ce jour-là, j’avais compris que mon projet était à l’eau et que j’étais irrémédiablement rangé dans la catégorie des « has-been ». Comment avais-je l’outrecuidance de vouloir être encore, après avoir goûté le privilège d’avoir été ?Pour ce numéro, que Marius avec optimisme avait appelé N° 1, (c’était en réalité ce qu’on appelle un numéro zéro) j’étais, sous divers pseudonymes, l’auteur de tous les articles, à l’exception de textes. Le début de la traduction de « A fable of Modern Art » les premières pages du livre de Dore Ashton que je voulais publier en feuilleton ; et un autre essai qui me semblait particulièrement réussi. Ce texte, écrit par Gérald Arnaud, était intitulé « Lettre à ma femme illettrée». C’était une lettre adressée à son épouse, originaire de Côte d’Ivoire, qui apprenait tout juste à lire et qui, quarante ans plus tard vit toujours à ses côtés.. .Gérald avait été mon rédacteur en chef à « Jazz Hot » la revue fondée par Charles Delaunay (le fils unique des pionniers de la peinture abstraite Robert et Sonia Delaunay). Pour promouvoir son art Robert Delaunay avait en son temps revendiqué un nouvel « isme », « l’orphisme », un terme forgé par son grand ami Guillaume Apollinaire pour distinguer son travail du cubisme, jugé moins lumineux.

La couverture du berceau de Charles (un patchwork géométrique composé par sa maman Sonia Delaunay) est devenue une pièce de musée, comme la toile du Douanier Rousseau « La charmeuse de serpents », qui ornait les murs de la maison de ses parents.

Henri Rousseau dit « Le douanier ». « La charmeuse de serpents ». 167 × 189 cm.

Henri Rousseau dit « Le douanier ». « La charmeuse de serpents ». 167 × 189 cm.

Cette toile, peinte en 1907, fut acquise par la mère de Robert, Berthe Delaunay, vendue au couturier et mécène Jacques Doucet qui en fit don au Musée du Louvre. Elle est maintenant visible au Musée d’Orsay.

Le chef d’œuvre inconnu N° zéro

De cette revue fantôme subsiste encore, un article sur l’« Anthologie personnelle » de René Depestre (Poésie Actes Sud, février 1993, 106 pp.) « Un mince volume de forme oblongue dans lequel il dessine son petit panthéon portable, sa galerie des grands hommes, d’où il chasse Castro tout en y invitant – fascination des hauteurs ? – le général de Gaulle. » Et un début de traduction de « Free Jazz from Strange Fruit » ce texte de Hart Leroy Bibbs (dont je parlais dans ma précédente anachronique, n°29), illustrée par une encre de Marion Brown (« Musiciens » une carte postale éditée en Allemagne, en 1984).

La première rubrique santé

Je retrouve aussi la 2e « Rubrique Santé » du Dr Abraham Oscar Kokoshka Levinsky (le docteur Abe O.K. Levinsky) qui mérite d’être exhumée en ces temps si fortement marqués par l’obsession sanitaire.

Cette rubrique santé du Dr Levinsky avait pour titre : « Eduquons ». Un titre qu’il valait mieux ne pas lire à haute voix, de peur que quelqu’un ne s‘en offusque, en croyant entendre la fâcheuse interpellation « Eh Ducon ! »

Eduquons

Par le professeur Abraham O.K. Levinsky

Fondateur du IJIOVDLDLMS

(Institut Jajaïste International d’Observation Vigilante des Dérapages Linguistiques dans la Mouvance Sociale)

Qu’entend-t-on par éducation ?

« Mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation d’un être humain ; ces moyens eux-mêmes, voir pédagogie » dit un dictionnaire. Synonymes : initiation, formation, apprentissage, entraînement, enseignement.

En fait, depuis l’apprentissage des premiers gestes qui lui permettent de porter la main à sa bouche et de se dresser seul sur ses deux jambes, l’être humain n’est jamais seul. Sa survie elle-même, pendant plusieurs mois, est dépendante de toute une série d’actions sur lesquelles il n’exerce aucun contrôle. Il se trouve ainsi, dès qu’il ouvre l’œil sur le monde, au centre d’innombrables sollicitations auxquelles il est sommé de répondre.

Le bon et le mauvais bébé

A ces constantes sollicitations, le bon bébé répond assez rapidement, par un sourire heureux, poli presque, même si son regard reste un peu distrait, celui d’un astronaute égaré, ou d’un habitant d’une autre planète, légèrement sonné par sa longue traversée des espaces interstellaires. Mais son sourire fait deviner que l’amnésie n’est que passagère : il se souviendra un jour qu’il est le fils ou la fille de ces parents-là. Si son éducation est parfaite, il dira même peut-être un jour qu’il n’en aurait pas voulu d’autres.

Et puis il y a l’autre bébé : le mauvais. Celui qui ne fait que pleurer, grimacer, s’étouffer ; celui qui semble inconsolable d’avoir quitté l’éther, les limbes,celui qui donne l’impression d’avoir autant de haine pour le ventre de sa mère qu’un prisonnier pour le cachot dans lequel il aurait été brutalement précipité,celui que boire et manger ne suffisent pas à consoler de l’épuisante, de l’inexorable et constante nécessité d’aspirer l’air et de l’expirer. Pour quoi faire ? Ah, ce n’est sûrement pas lui qui sera pressé d’apprendre à moduler cet air qui s’aspire et s’expire, à le faire siffler autour de sa langue et à le moduler pour en faire des mots, des sons audibles, identifiables et compréhensibles qui articuleront un jour le mot « merci ». « Dis merci ! » Non, ce bébé-là n’aime que les cris. Il semble n’être venu au monde que pour hurler sa souffrance d’être en vie.

Entre ces deux sortes de bébés exemplaires, il y a l’infinie variation de tous les autres, ni tout-à-fait bons ni tout-à-fait mauvais, les bébés médiocres, pourrait-on dire, qui constitueront un jour la majorité silencieuse. Ces bébé-moutons hésiteront longtemps à suivre l’un ou l’autre des bébés-modèles, à devenir des saints ou des dictateurs, des sauveteurs ou des assassins, des vétérinaires ou des bouchers, des incendiaires ou des pompiers, des assistantes sociales ou des prostituées, pour ne rien dire des gendarmes et des voleurs, et de quantités d’autres couples antithétiques si pareillement possédés par le désir de bien faire qu’ils deviennent aussi inséparables que Castor et Pollux, David et Goliath, Jacob et Delafon, Roux et Combalusier, Cul et Chemise. C’est à eux qu’incombera la tâche de pourvoir à une multiplicité d’occupations moins ostentatoires mais néanmoins nécessaires au bon fonctionnement du corps social. Ce sont eux, notamment, qui envelopperont des bonbons dans des papiers aux multiples couleurs, qui feront pousser des légumes transgéniques, imprimeront et liront les journaux, fabriqueront de bruyants aspirateurs ou plutôt des repousseurs de feuilles mortes et s’en serviront, etc.etc.

Marc et son frère Ilan à Erquy sur la plage. Leur mère a écrit au dos de la photo 2.05. 1946.

Marc et Ilan étaient alors âgés respectivement de cinq et trois ans. L’aîné sourit mielleusement à l’objectif, le cadet pleure et fouette rageusement les galets avec une badine.

L’éducation donnée par les autres

Arrivés à ce point, nous sommes contraints de distinguer entre deux sortes d’éducation : celle qui vous est donnée par les autres et celle qui s’acquiert, pourrait-on dire, par soi-même, aussi naturellement (ou mystérieusement) que vous viennent une envie de rire, des dents de sagesse ou une hernie ombilicale. C’est l’éducation donnée par les autres, et notamment à l’aide du langage, qui permet la transmission d’une génération à l’autre, de certains acquis.

Au chapitre moral, nous apprenons ainsi des axiomes d’une utilité variable du genre :

« Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera »,

« Rira bien qui rira le dernier »,

« Un tien vaut mieux que deux tu l’auras »,

« Pierre qui roule n’amasse pas mousse »,

« Tout vient à point pour qui sait attendre »,

« Au diable l’avarice »,

« Le Bon Dieu reconnaîtra les siens »,

« Ventre affamé n’a pas d’oreilles »,

« Chat échaudé craint l’eau froide »,

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point »,

« Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse »,

« Tout passe, tout lasse »,

« Il y a des coups de pieds au derrière qui se perdent »,

« Tel est pris qui croyait prendre »,

« Il vaut mieux faire envie que pitié ».

Enfin, sonnant le glas de toute nouvelle association d’idées, la formule dissuasive et définitive :

« Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures ».

Notez bien : « les meilleures » , et non « les moins longues », comme certains petits galopins se réclamant de la Palisse sembleraient trouver drôle de nous le faire accroire. Mais brisons là.

Apprendre par soi-même

Autre aspect de l’éducation, plus technique, parfois plus long et plus spécialisé : apprendre à fabriquer une machine à laver la vaisselle, à utiliser une brosse à dents automatique, un couteau à gigot électrique, un pèse-lettre..Existe-t-il, comme le postulait Carl Gustav Jung (1875-1962), un inconscient collectif, constitué dans les strates souterraines de notre pensée consciente et qui se réveillerait confusément à la tombée de la nuit ? Dans l’organisation chimique de notre cerveau, y a-t-il des alvéoles secrètes qui contiennent une mémoire d’avant la naissance ? Des substances particulières y donnent-elles accès ? Exploration tentante pour les aventuriers de la mémoire perdue. Où en trouveront-ils la clé, les spéculateurs de la science dite fiction ? Une théorie voudrait que l’univers entier, pas seulement le passé et le présent, mais même l’avenir, soient déjà engrangés dans la cervelle d’un bébé… Alors, à quoi bon éduquer ?

En tout cas, même la station debout, chez l’homme, ne lui est pas acquise à la naissance. Comme l’oisillon a besoin de sa mère pour voler, l’hommillon ou la femmillonne ont besoin d’un adulte pour appareiller bravement dans l’immensité bleue du tapis, pour voguer vers le pied de la table de la salle à manger. Ils ne savent pas encore qu’à trop mettre de pain dans sa bouche, on risque de s’étouffer, ou que l’ongle de son petit doigt, si l’on n’y prend pas garde, peut griffer son propre visage ou celui des autres. Ils n’ont pas encore fait l’expérience des électrochocs auto-administrés, en glissant un index explorateur dans une prise électrique. D’emblée, les deux pôles de l’éducation (apprendre à se contrôler pour son propre bien et pour celui des autres) sont déjà tous tracés.

L’homme sans éducation est un sauvage, proche de l’animalité. Il a été d’abord un enfant-loup. On peut pourtant observer chez les animaux des phénomènes d’éducation ou d’apprentissage. Les animaux aussi ont des comportements sociaux, des formes d’organisation et de communication. Mais il semblerait que grâce au langage et à l’invention des outils, l’espèce humaine ait poussé beaucoup plus loin qu’aucune autre ce processus d’éducation. Ainsi, de la crèche au tombeau, l’homme et la femme n’en finissent jamais d’apprendre.

La religion est pour les êtres humains l’ultime école, celle qui a pour but de les préparer à l’examen de fin d’études, le passage de la classe-vie à la classe-trépas. Certains ont dit que la conscience de la mort est ce qui distingue le plus radicalement l’homme de l’animal. Cela semble en effet plus noble que d’autres caractéristiques humaines comme la tendance à boire sans soif ou à faire l’amour en toutes saisons. Mais les animaux, eux aussi, ont de toute évidence une certaine conscience de la mort. Malgré la fascination du papillon pour la flamme, ou ce qui s’en approche, torche ou lampe électrique (pauvres insectes qui n’ont pas appris que « tout ce qui brille n’est pas d’or ») il est clair que les animaux évitent, autant que possible, les dents ou les griffes rapaces qui les guettent dans ce monde de prédateurs où le gros avale le petit, le long gobe le court, le large digère l’étroit.

Là encore, certains penseront que l’éducation est bien inutile puisqu’il est dans la nature de la nature de faire mourir les hommes aussi naturellement que possible, sans qu’il y ait de leur part rien à faire. Ils meurent aussi innocemment qu’ils sont nés, qu’ils ont faim, soif, envie de se reproduire sans même savoir qu’ils le font. C’est ainsi qu’ils dorment, se réveillent, ingèrent, digèrent, s’enthousiasment, maugréent, prolifèrent etc.

Mais il ne faut pas oublier la douleur, et la peur de la douleur. Certains ayatollahs du bonheur vous diront qu’elle n’est là que pour mieux faire apprécier le bonheur, pour le rehausser et le rendre plus savoureux encore. C’est peut-être une expérience fugace, éphémère, mais on y trouve quelque-chose de si bon que, de très bonne heure, à la bonne heure, s’installe une obsession : la recherche du bonheur.

Dans une prochaine chronique santé, le Dr Abe O.K. Levinsky parlera d’animaux qui selon lui pourraient servir de modèles au genre humain, une espèce de singes malheureusement en voie de disparition, précurseurs des hippies en ce sens qu’ils préfèrent de beaucoup faire l’amour que la guerre : les Bonobos. (à suivre …)

Grâces soient rendues aux punaises de lit !

Ces nuisibles sont si abondants de nos jours à Paris que des affiches éditées par la Mairie vous indiquent même un numéro à appeler pour entreprendre de les exterminer. Ce sont de mini-vampires venus on ne sait d’où, qui sucent le sang des uns en épargnant (pour quelle raison ?) celui des autres. Mais en me forçant à enfouir en vrac tous les papiers, qui depuis des années encombraient mon bureau, ces petites puces mordeuses à vrai dire assez répugnantes m’ont quand même rendu un fieffé service. Elles m’ont permis de redécouvrir dans le désordre tout ce que Sanfrois Gitan (alias François Gentil) a jeté dans des cartons à la hâte, pour protéger mes documents de leur invasion. Dans le désordre, j’insiste, parce que le désordre se révèle parfois ce qu’il y a de plus précieux au monde.

En exergue de ses mémoires recueillis par Julie Verlaine (« Daniel Templon :Une histoire d’art contemporain », Flammarion, 2016, 417 pages) Daniel Templon cite un rabbin qui aurait dit (c’est le peintre Gérard Garouste qui le lui a appris) : « Ne demande pas ton chemin à quelqu’un qui le connaît, tu risquerais de ne pas t’égarer. » Je serais tenté de le paraphraser en disant : « Ne rangez pas des papiers dans un endroit où vous êtes est certain de pouvoir les retrouver, ce serait vous priver de la joie de les redécouvrir, après les avoir crus perdus ».

Daniel Templon et Julie Verlaine : « Une histoire d’art contemporain ».

C’est le cas d’un des premiers articles sur la peinture de Martin Barré paru dans la revue « Cimaise » en 1964, l’un des premiers d’ailleurs que j’aie jamais écrits. J’avais 23 ans, et à part une faute d’orthographe (on dit caparaçonné, revêtu d’un caparaçon, et non carapaçonné comme je l’avais écrit en pensant qu’il s’agissait d’une carapace) je ne vois absolument rien à y changer. Ah, si ! L’attribution aux frères Grimm d’un conte d’Andersen. Cinquante-huit ans plus tard, je n’ai même pas besoin de le recopier puisqu’il suffit de le scanner pour vous permettre de le lire dans son intégralité. Vous pouvez même l’agrandir, si vous voulez.

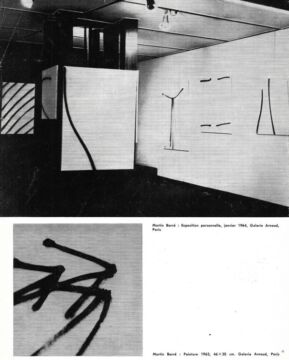

Huit pages d’un article sur Martin Barré paru dans « Cimaise », dont voici la première :

« Martin Barré ou les malheurs de la vertu ». A gauche texte en français, à droite traduction anglaise

Un point pulvérisé sur un tout petit format dont il ne reste plus que cette image

Nous avions irrespectueusement baptisé « Le trou de balle » un petit point noir, vaporisé au centre d’un 1 F (22 x 16 cm), visible au centre de l’image reproduite dans l’accrochage de 1964, à la Galerie Arnaud, alors au 212 Bd Saint-Germain à Paris. Ce tableau avait été offert à ma première épouse Lysa, qui l’a perdu au cours des années 80. Lysa était très belle et Martin l’avait invitée à poser pour lui, pour faire son portrait. Je l’avais accompagnée dans son atelier et avait assisté au va et vient du regard du peintre entre la toile et son modèle. De cette séance de pose avaient résulté deux toiles assez surprenantes, « Lysa I » et « Lysa II », tableaux abstraits qui n’avaient en commun avec elle que la couleur café de la robe qu’elle portait ce jour-là et peut-être, sa taille de guêpe.

Martin Barré : « Lysa II », peinture 1964, 96 x 88 cm.

La toile ci-dessus est reproduite en noir et blanc page 59 d’un catalogue consacré à une rétrospective de Barré présentée au Musée des Beaux Arts de Nantes du 14 avril au 4 juin 1989 ; au Musée des Beaux Arts de Tourcoing du 17 juin au 10 octobre 1989 ; et à la Galerie des Ponchettes et à la Galerie d’Art Contemporain de Nice du 20 octobre 1989 au 7 janvier 1990. Elle illustre un article d’Ann Hindry (une critique d’art franco-britannique qui collabora, de 1986 à 1992, à la revue « Art Studio » fondée par Daniel Templon). L’image que je retrouve est en couleur, elle évoque cette robe en tissu de madras que Lysa portait ce jour-là et appelait « ma robe grains de café ».

Zéglobo Zéraphim, collage 2022. Lysa, peinte par Martin Barré et photographiée par Fred Barzilay en 1964

Page 3:

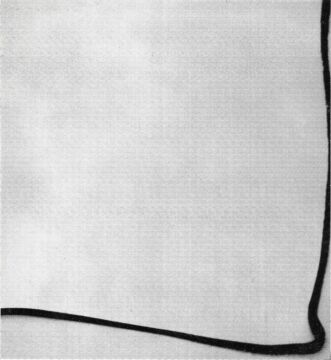

Martin Barré : peinture 1963, 94 x 67 cm.

Martin Barré, qui refusait tout encadrement pour ses peintures, et dont toute l’œuvre était une célébration de l’espace et du blanc, serait sans doute horrifié du fond gris qui trahit la trame des colonnes imprimées au dos, plus marquées avec le temps. Dans ce tableau, je voyais la pointe d’un sein. Mais m’arrivait-il, à l’époque, de penser à autre chose ? Aujourd’hui, j’y verrais plutôt une simple ligne destinée à mettre en valeur tout l’espace.

4eet 5epages :

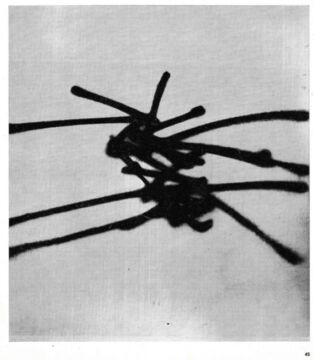

Ci-dessous, « Les Flêches », un autre exemple des titres que, dans notre obstination,, nous voulions trouver aux tableaux de Martin, qui n’en voulait aucun.

Martin Barré : peinture 1963, 100 x 110 cm.

Martin Barré : peinture 1963, 100 x 110 cm.

4eet 5epages :

Ci-dessous, « Les Flêches », un autre exemple des titres que, dans notre obstination,, nous voulions trouver aux tableaux de Martin, qui n’en voulait aucun.

Martin Barré : peinture, 1963, 118 x 97 cm. (coll. Particulière)

J’avais attribué par erreur aux frères Grimm le conte « Le Tissu invisible aux sots ». J’avais en réalité le souvenir du conte d’Andersen intitulé « Le costume neuf de l’Empereur ». Deux escrocs étaient venus trouver l’empereur pour lui proposer d’acheter à prix fort un tissu que, selon eux, seuls les imbéciles et les incultes étaient incapables de voir. Par crainte de passer pour des idiots, tous, monarque y compris, avaient admiré un tissu imaginaire, totalement inexistant. Lorsqu’un enfant s’était écrié : « Mais le roi est tout nu ! », il avait bien fallu admettre qu’il n’y avait rien à voir. Cela me rappelait certains commentaires sur l’art contemporain.

2e page de l’article sur %artin Barré paru dans « Cimaise »

Vue partielle de l’exposition Martin Barré à la Galerie Arnaud

La reproduction de cette page de « Cimaise » apporte la réponse à une question posée par Catherine Millet qui, elle aussi, a beaucoup écrit sur l’œuvre de Martin Barré. Les murs de la Galerie Arnaud, boulevard Saint-Germain, étaient-ils blancs ou noirs ? Elle disait noir, je disais blanc. En fait, cette photo prouve que nous avions tous deux raison. Le mur de droite était blanc, et celui de gauche, noir, tout comme les quatre piliers métalliques de soutènement, très larges, sur lesquels quatre toiles avaient été accrochées dos à dos. La galerie avait été conçue par l’architecte André Wogensky, dont la famille avait émigré de Pologne au XVIIIe siècle et qui, après la mort de Le Corbusier avait dirigé son atelier. La poignée de porte, en bois, avait été sculptée par Marta Pan, son épouse d’origine hongroise. Dans le fond, la zébrure de Martin Barré reproduite dans artpress était bien sur fond noir.

A la fin de l’avant-dernier paragraphe de cette page, première colonne, il fallait lire : « … des flèches qui livreraient une bataille gigantesque, débarrassée des lourdes croupes de chevaux caparaçonnés dans lesquelles s’embarrassaient encore les lances, au temps de Paolo Ucello. »

Derrière le large pilier de soutènement métallique peint en noir au rez-de-chaussée, se cachait un petit bureau où Jean-Robert Arnaud perpétuait le rituel du thé fumé à cinq heures du soir, déjà institué dans les locaux de sa galerie précédente, 24 rue du Four, toujours à Saint-Germain des prés. Rue du Four, les invités étaient souvent les critiques d’art Michel Ragon et Pierre Restany. Au 212, boulevard Saint-Germain, c’étaient plutôt Jean-Jacques Lévèque, Georges Boudaille et Gérald Gassiot-Talabot.

Marc et Lysa, dans la cave de la Galerie Arnaud, 24, rue du Four 75006 Paris. A gauche, une encre de John Koenig, à droite, une toile presqu’entièrement blanche de Martin Barré.

Erika Wilke. A gauche, Galerie Arnaud, 1963. A droite, en vacances à Turin, 1964.

Les secrétaires (d’abord Erika Wilke, une jeune femme allemande qui fut un temps la compagne de Martin Barré, puis Solange Marshall qui avait été l’épouse d’un collaborateur de la revue René Barzilay), recevaient les visiteurs avec amabilité. Elles accueillaient souvent, en plus de John Koenig (complice de la première heure de Jean-Robert Arnaud et co-fondateur de la galerie comme de la revue Cimaise), les peintres fidèles de la galerie : les Nantais James Guitet et Martin Barré, le Montmartrois (son atelier était au Bateau-Lavoir) Pierre Fichet, les Espagnols Luis Feito et José-Luis Garcia-Severo, sans oublier un autre Américain de Paris, grand ami de Marguerite Duras, Joe Downing.

Pierre Fichet : gouache sur papier, 1995, 26 x 14 cm. Photo Leila Bousnina. Coll. M. A.-L.

Pierre Fichet : gouache sur papier, 1996, 28 x 18 cm. Coll. M. A.-L. Au dos, Pierre a écrit : « Merci pour tes bons vœux, les miens également pour 1996, en espérant avoir un jour ta visite à l’atelier. »

C’est au cours de l’une de ces rencontres pour le thé que Luis avait dessiné pour moi sur un petit carnet des formes interpénétrantes qui n’avaient rien d’abstrait.

A gauche : Luis Feito, Dessins (détail), 1965. A droite, le petit carnet, encadré, posé sur le sol de la Galerie Templon, 30, rue Beaubourg à Paris.

Luis Feito est (fut, puisqu’il n’est plus de ce côté-ci du rideau de l’air depuis février 2021, emporté, paraît-il, à 91 ans par la covid 19), l’un des peintres espagonls les plus reconnus (avec Antoni Tapiès, Antonio Saura, Manolo Millares, entre autres) d’une école que je serais tenté de qualifier de « matiéristes ».

Il avait été, si l’on peut dire « séduit » par un ami de son père à l’âge douze ans et il faisait depuis une fixation : il n’aimait ni les femmes ni les garçons efféminés, il n’aimait que les pères de famille. Partager avec lui en Suisse, une chambre d’hôtel, alors que nous étions en route vers la Biennale de Venise, avait été une expérience curieuse. Il n’avait pas passé une minute dans l’un des deux lits jumeaux de la chambre d’hôtel qu’en principe nous devions partager. Mais il était rentré à l’aube avec des cernes profonds sous les yeux et m’avait fait le récit hallucinant du nombre incroyable de bons citoyens suisses inconnus qu’il avait dragués et avec qui il s’était envoyé en l’air dans les rues. Il m’avait révélé un des prodiges de la nature humaine : les occupations nocturnes insoupçonnables d’un village en apparence si paisible dans la journée.

J’écrivis sur le travail de Luis Feito dans « Cimaise » une étude qui fut ensuite publiée en tiré à part. L’image ci-dessous en est extraite : Au centre, un aplat de matière granuleuse (du sable mélangé à de la caséine et de la peinture à l’huile), entouré de grands gestes noirs sur des fonds de couleur unie. Ces fonds étaient parfois prolongés par une toile jumelle, entièrement monochrome, comme on peut le voir dans la toile reproduite ici.

Couverture du tiré à part de l’étude de Marc Albert-Levin parue dans « Cimaise » en 1966.

Luis Feito, peinture N°542, 146 x 100 cm.

Dans une première époque, Luis Feito avait peint des tableaux que j’appellerais « atmosphériques ». Le regard s’y perdait comme dans des nuages, captivé par le jeu de cache-cache de l’ombre avec la lumière. Puis il était passé à ces toiles bien plus violentes, plaçant au cœur de l’arène le contraste entre le rugueux et le lisse, le rouge et le noir, l’esquive du toréador et la mise à mort du taureau.

Je ne résiste pas à l’envie de partager avec vous ces très anciennes réflexions qui trouvent naturellement leur place dans un texte intitulé « anachronique ». Plus de cinquante ans plus tard, je les relis sans rien trouver à y changer. Que les lisent ceux qui en auront le désir et le loisir. Je respecte parfaitement le droit des autres à trouver cela totalement inintéressant. C’est seulement que les œuvres de Feito m’ont accompagné pendant des années. Une toile de lui m’avait même suivi dans la maison de Miles Davis à New York, en 1975, c’est-à-dire bien avant que Miles se mette lui-même à peindre. C’était une toile d’assez grand format, un cratère rouge et noir sur fond mauve, que je me reproche d’avoir perdue. Elle est restée à « Children’s Mansion », le manoir changé en crèche dans l’Upper West Side où j’avais fait admettre mon fils Kimson après avoir été viré de chez Miles. En 1977, j’ai dû abandonner dans la Mansion cette merveilleuse toile de Feito devenue un refuge imaginaire dans mes vagabondages. Je suis parti enseigner le français au management d’une usine de pâte à papier à Port-Cartier, au Canada.

C’est sur cette évocation d’un peintre dont j’ai toujours trouvé l’œuvre fascinante qu’il me faut vous quitter, chère lectrice, cher lecteur, et clore ma 30e anachronique du flâneur. Comme me l’a judicieusement demandé le critique d’art et galeriste Alin Avila la première fois que je lui ai montré mes collages : «Qu’est-ce qui te fait croire que les détails de ta biographie peuvent intéresser quelqu’un d’autre que toi? » Rien, en effet. Etre ou ne pas être, existe-t-il une autre question ?