Chronique n° 18 d’Alain Pusel

Tel qu’ en lui-même absolument autre

Léon Spilliaert — Exposition au Musée d’Orsay — octobre 2020/janvier 2021 – Lumière et solitude

Adolescent, on confie, faut-il dire « confiait » ? ses tourments à la page blanche. En marge d’un cahier de cours, sur des feuilles amassées au fond du sac, dans un Journal tenu contre vents et marées. Surtout tout contre son cœur (à marée basse).

On écrit sur des feuilles volantes une histoire blanche et noire, à seize ans, comme une seiche qui vide son encre, comme un ectoplasme qui expulse de ses parois une brume d’inconscient. Il n’est alors question que de nyctalopes*, de promenades dans la nuit, de pensées bien noires.

Est-ce une tentative naïve et vaine de se débarrasser de ce qui pèse sur chacun, charbon de l’hérédité, houille généalogique que nous mettons une vie à éclaircir, minerai qu’il faudra nettoyer et faire briller au fur et à mesure du temps d’une vie ? Spinoza ne gagnait-il pas sa vie comme « polisseur de verre » ? Travailler son regard, aménager sa vue, chausser des lunettes pour autrement voir le monde…

Sortir de ce noir du passé qui nous encombre, de ce passé — à un moment ou à un autre, toujours de plomb — pour apercevoir une lumière au bout du tunnel, de l’insomnie, de la jetée.

Sous le poids des pavés des familles, de l’histoire et du monde : la plage.

Oui, mais laquelle ?

Celle d’Ostende ; il n’y a pas de hasard.

Léon Spilliaert la dessine, s’y projette et s’y réfugie. Il expulse, jeune fol tel une seiche, tout son sang d’encre et se retire en lui-même, dandy neurasthénique, figure de crépuscule et regard de dément.

Y a-t-il un autre artiste qui a poussé la méticulosité du noir jusque dans ses traits les plus hallucinés, l’angoisse de s’éveiller jusqu’à se perdre dans un miroir, la peur de sortir de son cauchemar pour se rendormir au plus profond du sommeil ?

« Le visage du peintre semble se déformer, comme avalé par la nuit, se dissolvant sous l’emprise de sa conscience. » (1)

À quel moment trébuche-t-on dans le noir intense au-delà de sa jeunesse ?

Quand et comment les jeux en noir et blanc griffonnés ou chuchotés sur les feuilles volantes de l’adolescence deviennent-ils une œuvre qui serre le cœur, épouvante et fascine ? As-tu la réponse, frère lecteur, damné voyeur, amateur d’art ? Quel est donc ce long processus de la décompensation du regard ?

Certes, tu t’en sortiras de tes noirceurs vite oubliées, de tes complaisances doloristes, de ton auto- apitoiement aigre, mais doux ; bientôt tu ne déchiffreras plus dans le miroir que celui d’un visage que les années agressent, dont le regard charbon a perdu de son noir – l ’éclat.

Tenir à la fois la fixité de la terreur et l’orbite de l’effroi, Léon Spilliaert, face à la glace a rompu tous les liens qui maintiennent, mais rassurent ; il a brisé là – Il ne s’est pas dérobé, tout entier présent et aussi volatilisé.

Comment dessine-t-on l’en deçà et l’au-delà de soi, dans une fragilité noire et blanche de porcelaine.

« En 1907, il a peint un tableau intitulé Le départ. C’est l’image d’un suicide. Tout y est suggéré sans équivoque : un chapeau posé sur une canne enfoncée dans le sol, un costume abandonné par terre, des pas qui mènent à l’étang, puis plouf, plus aucune trace. » (2)

Ceux qui ont fait face laissent-ils les plus belles traces ?

Celui qui affronte son fantôme, la réalité de la vie vue comme une réalité de spectres, celui-là, Léon de Ostende, laisse des encres de Chine, venues d’un très lointain ailleurs ; ceux-là qui dans les insomnies de leur jeune âge répandent dessins et contes sur des feuilles volantes s’en retourneront vite en leur âme sans conscience, à moins que ce ne soit l’inverse ?

Qui peut voir ainsi, en fixant sans ciller ce noir, intensément…

Si l’on regarde plus loin : un trait cache un autre trait, et cela sans fin. Et comment rendre cela ? L’infini qui sommeille dans l’immobilité ? (3)

Léon est l’aventurier de cette vibrante, inquiétante, forcenée quête.

Chercher ce qui se cache derrière ce qui apparaît. Passer de l’autre côté de l’image. Écouter le murmure de la mort. Se réveiller juste avant de disparaître. Pour saisir la proie que nous sommes. (4)

Presqu’à la fin du film Le dos rouge (5), le cinéaste, Bertrand, qui cherche tout au long du film des preuves, une image convaincante de la monstruosité, se retrouve seul devant un autoportrait de Spilliaert, dans un musée qui pourrait être celui d’une ville portuaire française célébrée par plusieurs biographies de peintres… Ici plutôt port de l’angoisse que havre de paix. Son accompagnatrice, une historienne d’art qui s’était déjà dédoublée – n’avait-il pas compris le message ?, vient de disparaître, peut-être évanouie dans une toile. Peut-être disparue avant même d’apparaître.

Bertrand reste si seul en face de Léon si habité.

Il se perdra bientôt dans sa propre nuit.

A l’œil du malin, malin et demi.

Nyctalope * : qui a la faculté de voir dans la nuit, dans l’obscurité totale

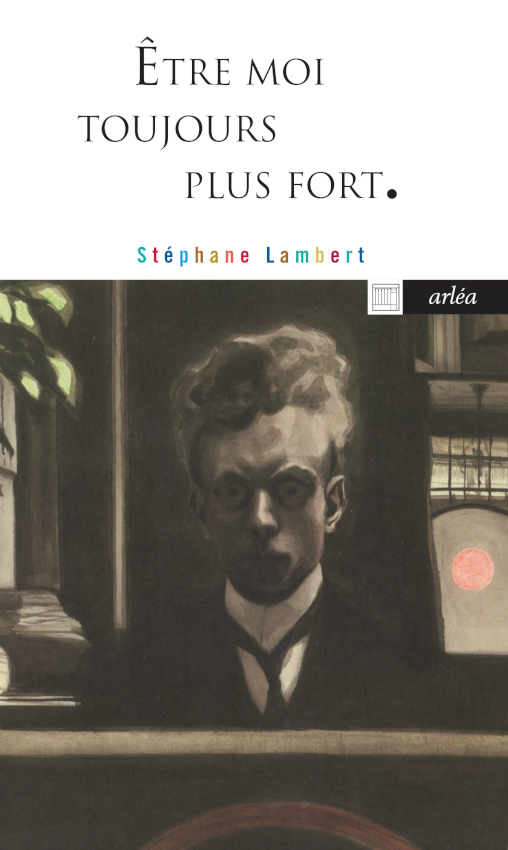

- Stéphane Lambert, Être moi toujours plus fort, Édition Arléa, Paris, 2020, page 42

- Idem, page 80

- Idem, page 14

- Idem, page 104

- Le dos rouge, film d’Antoine Barraud, 2015