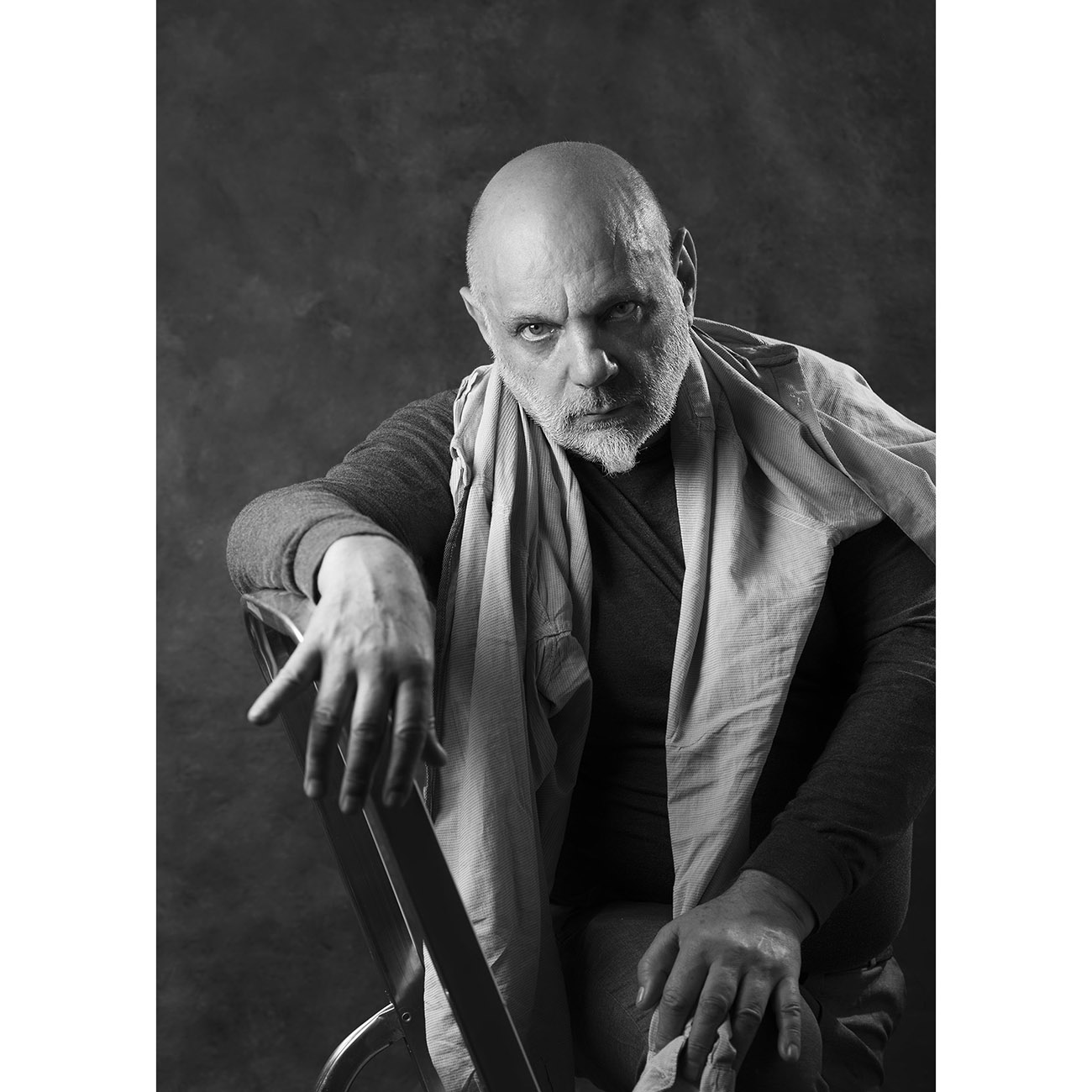

Alin Avila. La passion pour vocation

Par Mylène Vignon

C’est depuis le collège au cœur des années soixante à Toulon, qu’Alin Avila débute sa carrière d’éditeur en fondant une revue, lors d’ateliers d’éveil. Sur une vraie presse il apprend à composer et distribue à l’aveugle les caractères dans les casses. Un éditeur serait-il né ?

En 1966, Jean-Pierre Charles, professeur de français et poète, lui fait découvrir la poésie et l’art contemporain. Il dirige avec Daniel Biga la revue Identité dans laquelle il publiera son tout premier texte. Il découvre Nice, l’ambiance surexcitée de la boutique de Ben et des festivals qu’il organise. L’esprit Fluxus l’habite alors ; c’est celui de penser que l’art, partout est une manière de vivre.

À Toulon avec la complicité de Serge Plagnol, il crée la galerie l’Arca. Pour l’ouverture lors une exposition de Pierre Tilman, viennent Denise René, François Morrelet, Dorothéa Tanning, mais exposer et découvrir lui conviennent plus que vendre. Après une vingtaine d’expositions dont la première en galerie d’Ernest Pignon Ernest, il décide de quitter Toulon pour venir à Paris.

C’est alors qu’il regarde les faits de l’art dans l’histoire, plutôt que l’art contemporain, comme pour mieux en comprendre les forces et les vanités.

Au prisme du recul, il mesure comment le récit historique de l’art est travaillé par le pouvoir et le marché. Influencé par Gilles Deleuze qu’il rencontre de nombreuses fois, il est convaincu de s’intéresser aux marges de la création et crée une revue “Les cahiers de l’art Mineurs”, consacrée à ces non-artistes souvent engagés dans les combats de société (Cham, Jossot, Daumier…).

J. J. Grandville est le premier numéro de ces cahiers, c’est Max Ernst à Seillant-la-Cascade où le jeune Alin séjournait fréquemment, qui lui avait fait découvrir son immense talent de penseur plastique.

Les Cahiers de l’art mineur comptent une cinquantaine de numéros et la collection sera reprise sous le nom des Cahiers de l’image par les éditions de la Revue Autrement où il travaillera quelques années. Cet intérêt pour un art engagé, non par les mots, l’idéologie et intentions, mais par le trait, le conduit tout naturellement à réaliser en 1976 le premier livre sur Roman Cieślewicz. Soucieux d’invention graphique, il participe à l’aventure du groupe Elles, d’où sont sortis Bruno Richard et Pascal Doury, dont il est l’éditeur… Et tant d’autres choses qui tiennent de la pensée et du faire.

Pour Alin Avila, tout semble question d’espace, celui-ci est toujours imaginé comme une pensée, autant celui du livre que celui des mises en scène des expositions. C’est la question de l’autre – lecteur ou visiteur qui est en jeu.

Son rôle c’est à la fois de le respecter et de lui délivrer une émotion ou un savoir. C’est ainsi qu’il envisage sa mission d’action culturelle. En 1978 il rejoint l’équipe de La Maison des Arts de Créteil où, durant 14 ans il assurera la programmation des arts plastiques. Sa première exposition, toujours dans la logique de ses préoccupations d’alors, fait l’éloge du trait avec l’univers de Jean Gourmelin.

Puis l’année suivante, il monte l’exposition pirate de Robert Malaval. Pour le vernissage seulement de la musique et une performante : sur les murs des toiles vierges que l’artiste réalisera pendant les deux mois de la manifestation. Au terme de cette exposition, Robert Malaval se suicide ce qui affecte gravement Alin Avila.

En 1981, pour le Festival d’Avignon, il monte une suite de trois expositions sur la création dans le Sud de la France. Il rejoint Georges Boudaille et la biennale de Paris pour laquelle il assure la présentation donnée au Centre Pompidou en 1982.

L’enseignement le tente, de 1983 à 1985, c’est l’École des Beaux-Arts de Reims et l’ENCI et il intervient dans de nombreuses universités en France et à l’étranger, notamment en Asie. Il travaillera quelques mois à Singapour et à Bangkok et ces récentes années en Chine.

Mais c’est sans doute à France Culture où il rejoint Pierre Desargues et les Arts et les gens que son image se forge : là, il défend pendant vingt ans, de son regard libre, souvent à contre-courant. .

Publications, interventions critiques et expositions s’alternent, mais s’il réalise tant de choses, c’est qu’il sait depuis toujours s’entourer d’une équipe à qui il fait partager ses visions et passions. Francis Fichot, Alain Pusel, Frédérique Le Graverend, Michèle Meunier et Fumihiko Harada, avec qui il collectionne bijoux et objets Ethnographiques.

Alin Avila se dit critique de proposition et se refuse d’être porte-parole des situations établies. Cela le conduit en 1987 à créer une galerie, Area, pour dit-il défendre ceux des artistes qui lui semblent porter un regard essentiel sur le monde, mais que le marché ne reconnaît pas comme participant au goût du jour . La galerie existe toujours, passé du 3e arrondissement à l’immense loft de la rue d’Hauteville, pour aujourd’hui s’être installée au 39 rue Volta.

Il faut s’attarder quelques instants sur les 20 ans de la rue d’Hauteville : une véritable ruche où se fabriquent des douzaines de livre et que fréquente le fleuron de l’art contemporain, mais aussi penseurs, économistes, écrivains et philosophes. Livres et expositions s’enchaînent et se ponctuent de lectures et performances. Arman vient faire de la musique, Pierre Michon lit en avant-première des extraits des Onze, Jean-Didier Vincent présente une topless, François Jullien évoque la nécessité de connivence, Jack Lang débattre de son rôle… Penser, s’émouvoir, rire, vivre.

C’est là que, toujours sous le nom d’Area, il va publier sa revue. 34 numéros aujourd’hui, 6 000 pages en tout pour témoigner de ce début de siècle.

Essentiellement des entretiens, parce qu’il sait que la parole des créateurs l’emportera toujours sur le commentaire. Comment fait-il cela ? Toujours avec une équipe où des fidèles sont toujours rejoints pas des nouveaux qui font là leurs premières armes. Le choix de laisser la parole à ceux qui créent, s’accompagne bien évidemment de textes plus personnels où les soucis de l’écriture se disputent à la nécessité de témoigner, tant il tient à lier ce qui ressemble à la poésie avec ce qu’il perçoit du réel.

Mais c’est sans doute le livre qui lui tient le plus à cœur et la Bibliophilie est depuis toujours une véritable passion qui le pousse dans les retranchements de la qualité, à fortiori, de la difficulté. Difficulté qui jamais ne sera pour lui un obstacle, mais un moteur. Récemment, nous avons vu sortir des mystères de ses bureaux, les précieux ouvrages de Philippe Garel (une seule page, mais de 20 mètres de long…) Et aussi Akira Inumaru, Gabriela Morawetz, Guillaume Couffignal, Jiang Shanqin et François Jullien, Josette Rispal, Cyb…

De la bibliophilie encore, mais bien particulière que cette collection qu’il nomme Comme Un (comme un jeu, comme un je, mais ensemble…) est également à son initiative où des artistes sont invités à déchirer des œuvres pour ensemble en construire une autre alors commune. Ces livres qui contiennent tous des originaux sont accueillis et présentés dans sa librairie galerie Area :Cette étrange idée du beau, rue Volta.

Aujourd’hui il se sent davantage dans un réel besoin de témoigner, d’habiter l’art et le monde poétiquement. Son rôle de critique est de reconnaître et de constater tout en se rappelant que comme un fruit doit mûrir, l’art se regarde dans l’épaisseur du temps. Alin Avila évoque André Malraux : Le temps de l’art n’est pas celui des vivants et me confie que sa pensée va vers toujours plus de spiritualité. Est-ce pour cela qu’il vit entouré d’artefact venus de partout, objets magiques, sacrés, objets des hommes qui interrogent le ciel et qu’on voudrait voir aujourd’hui comme des œuvres d’art, objets intercesseurs entre le présent et ce qu’on ignore. Écoutons-le encore : Ce que je peux exiger de l’art, nécessite d’en être digne, car ce qui est en question, c’est “la question même “ comme un chant entendu ailleurs, hors de toutes spéculations, sinon spirituelle, voilà la condition pour que l’art tienne sa place exceptionnelle parmi les hommes .

Plongée dans son regard que la passion rend encore plus bleu, encore plus clair, je me réjouis de conclure cet entretien consacré à Saisons de Culture, sur ces paroles empruntées à Charles Baudelaire :

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,

Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

…

Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

Correspondance (les fleurs du mal).