Chronique numéro 32– Alain Pusel

Vers le haut

Le dessinateur Philippe Ségéral, dans une interview autour du ciel, revendiquait une politique de l’élévation (1) qu’il souhaitait voir partagée : « J’ai lu à vingt ans un texte qui m’a toujours nourri et accompagné :

Signe ascendant (2) d’André Breton, il y parle de la métaphore. Pour être recevable, la métaphore ne peut pas aller vers le bas (…) Parce que nous ne sommes pas divisés, parce que nous avons un impératif : aller vers le haut. (…) L’art doit être une célébration… »

La salle du Vieux Colombier (3), par son nom et son organisation, encourage ses vœux : en effet, quelle plus belle métaphore de la paix et de la félicité qu’un vol de colombe – Pablo Picasso offre au Parti Communiste de Louis Aragon en 1948 une version dessinée et mémorable de ce pacifiste messager, et quel plus juste effort pour découvrir une exposition que de l’admirer sur deux étages… Voyons ainsi les œuvres sélectionnées par

Saisons de Culture dans ce magnifique et municipal écrin.

La photographe Anna Marchlewska dans une série de

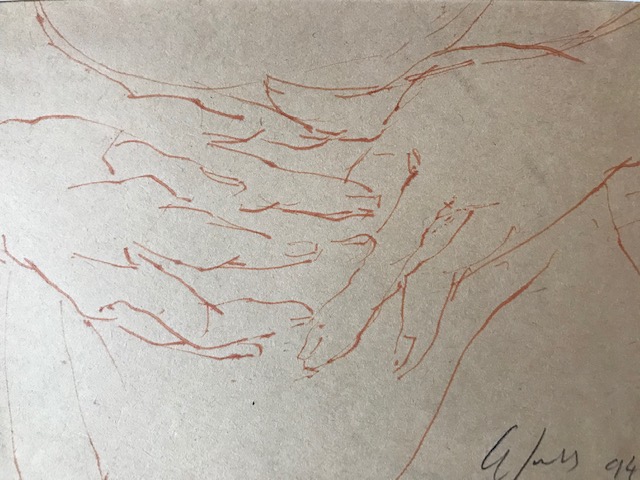

Trois Lévitations, invite ainsi à prendre son envol : le même modèle est tout ravi de s’exposer en ce sens ! Tout près d’elles, Esther Segal, dans un essor un brin similaire, propose un Jésus version cliché, avec des ailes ; ce côté Icare est plus poétique que blasphématoire : d’ailleurs l’expression « Jésus monta au ciel » permet de nourrir toutes les visions ascendantes possibles – du moment que nous regardons vers le haut, l’impératif programmatique de Philippe Ségéral est respecté. Un joli intermède a lieu avec trois superbes dessins, des

Femmes rousses d’une belle puissance érotique, fruits du talent de Sophie Saintrapt ; est-ce une description précise et plastique de la pécheresse Lilith, ou bien la nudité heureuse d’une irlandaise anonyme ? Le trait ne précise pas si ses yeux sont de braise, ces derniers étant clos ; divine pudeur ou éhontés excès ? Il faut interroger Sophie. Est-ce la même malice qui anime les collages de Mylène Vignon ? Le titre de l’un d’eux pointe la présence plein centre d’une nymphette de plage, vêtue de très menues voiles (d’été) de pudeur et ne laisse présager que le meilleur :

Dans tes rêves.

Soyons assurés que Mylène et Sophie sont des

bretonniennes intègres, convaincantes et convaincues.

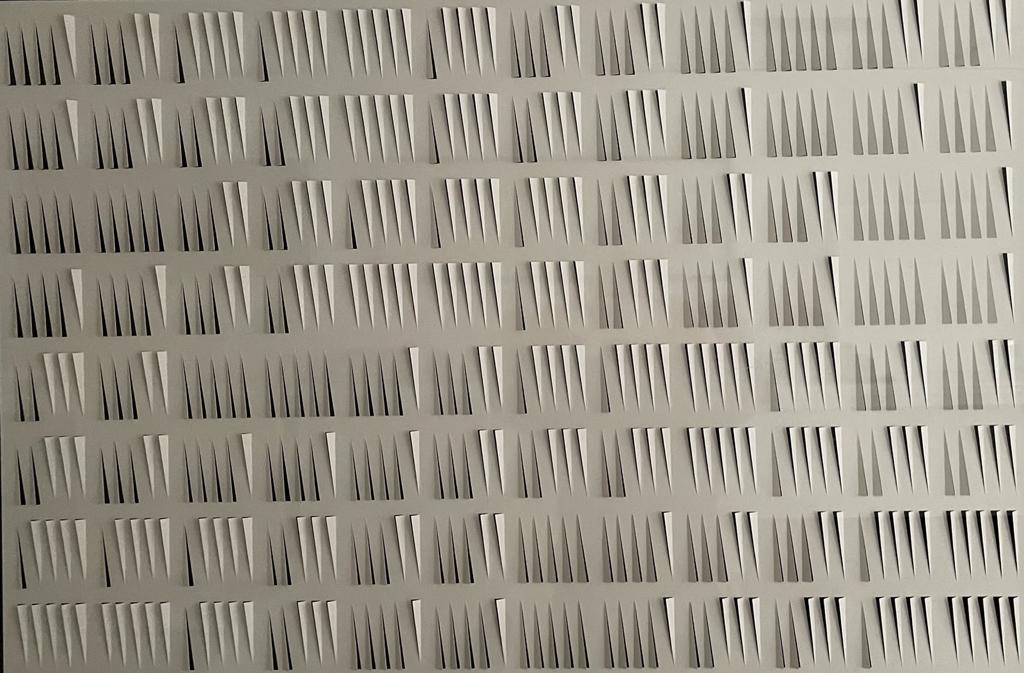

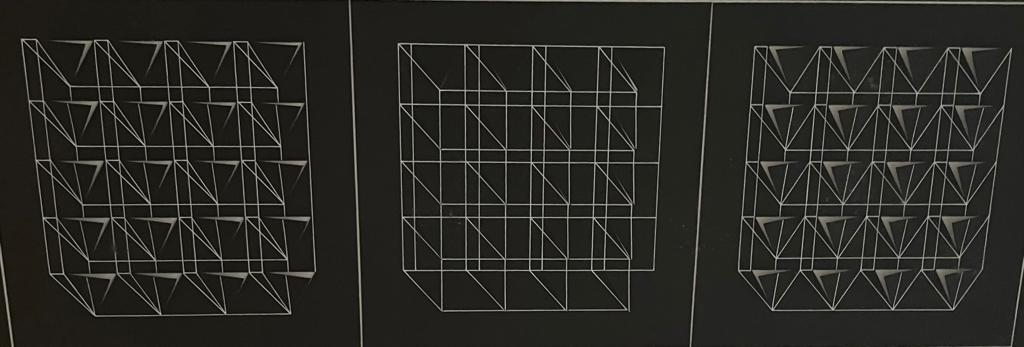

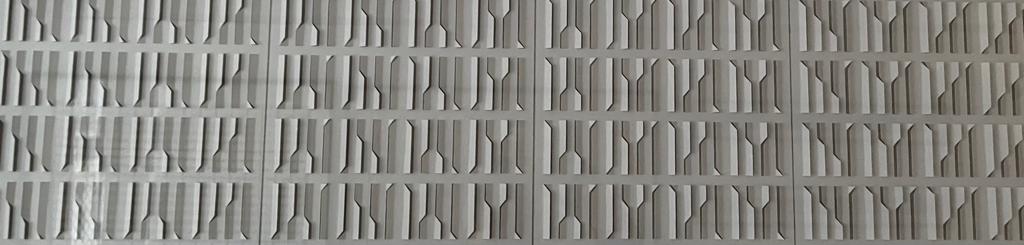

A l’étage, voyons alors les travaux sérigraphiques de Michal Batory ; l’un d’eux, intitulé :

100 ans de l’affiche patriotique de Pologne représente un rouleau de papier blanc qui se transforme en plumes, à moins que ce ne soit une ailes d’ange aux plumes duveteuses qui se rembobine en rouleau de papier ; nous restons donc en altitude.

Clin d’œil personnel : en octobre 198… je sortais du RER qui m’emmenait à l’université de Nanterre pour la première fois et je rencontrais devant la salle de cours Darius qui sortait tout juste lui, des griffes des sbires de Jaruzelski. Les affiches « Libérez Solidarnosc » fleurirent quelque peu dans Paris. Darius, mon vieil ami.

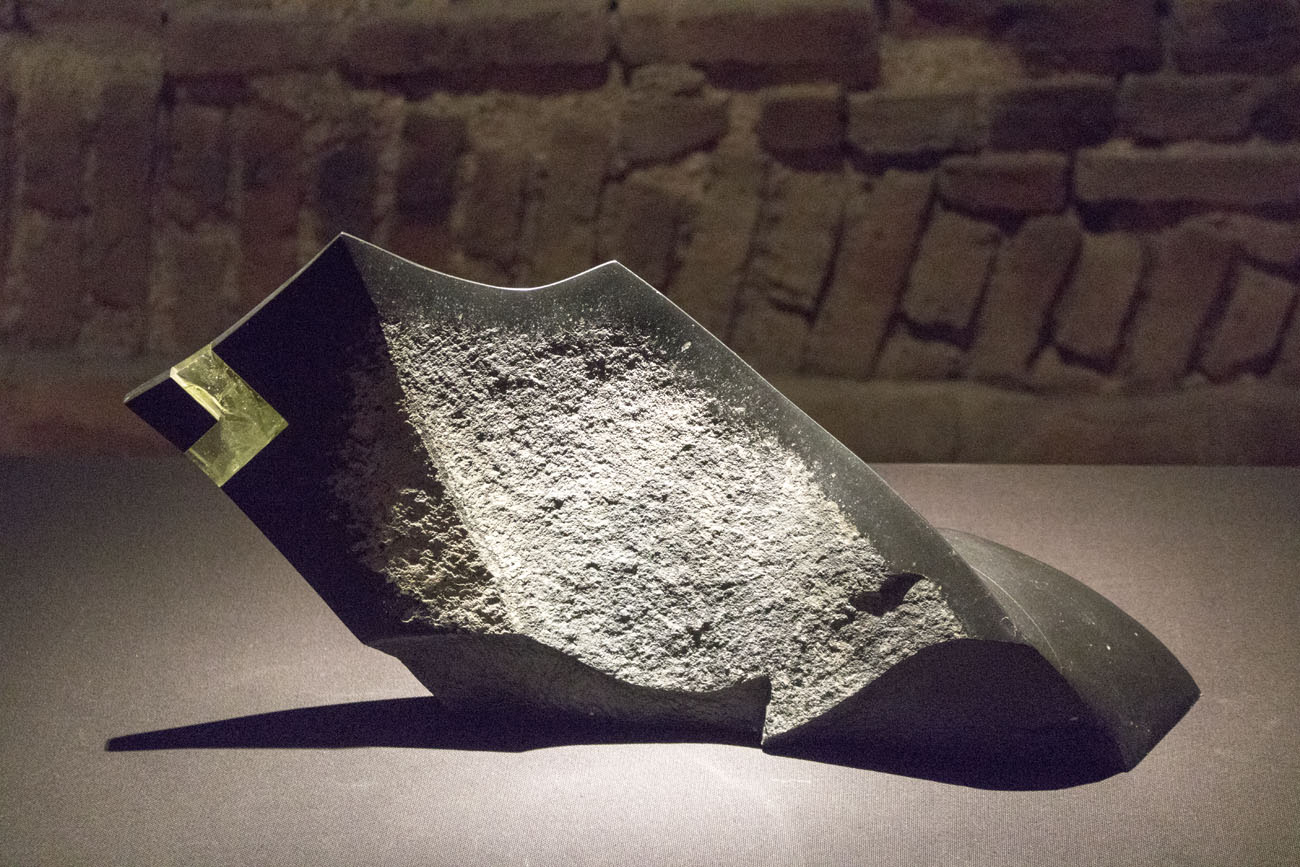

Passage en apnée avec la sculptrice Faz ; son

Plongeon dont la matière polystyrène est émue par une silhouette de feuille d’or, fait retenir son souffle : de la cime à l’abîme, la beauté est escalade et chute de l’émotion. Mais un souffle coupé dit : respire encore. « La beauté convulsive sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle ou ne sera pas » rappelle l’intransigeant leader du surréalisme ! (4)

Nous y sommes bien rendus.

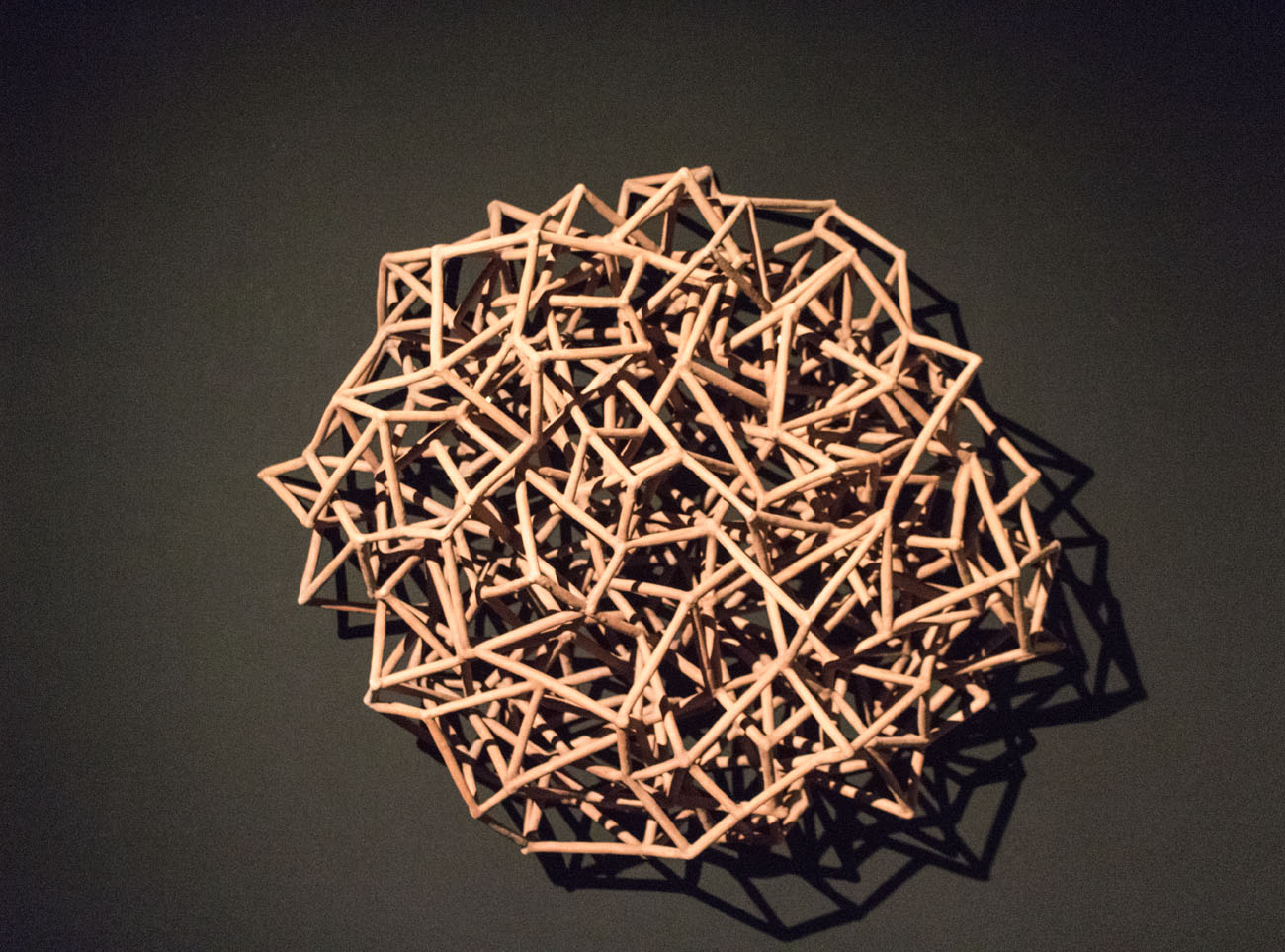

Un instant encore avec les sculptures

en cuivre martelé et soudé de Iris Vargas. Cette dernière s’est confrontée avec un sommet de l’Histoire de l’art,

Las Meninas, et le résultat est aussi époustouflant que cocasse ; on peut tourner la tête à L’infante Marguerite, pour qu’elle la perde enfin, sans doute, ou pour que le visiteur se retouve dans le (bon) sens de l’histoire. Cette œuvre ainsi a tout d’une

explosante-fixe, magique et circonstancielle !

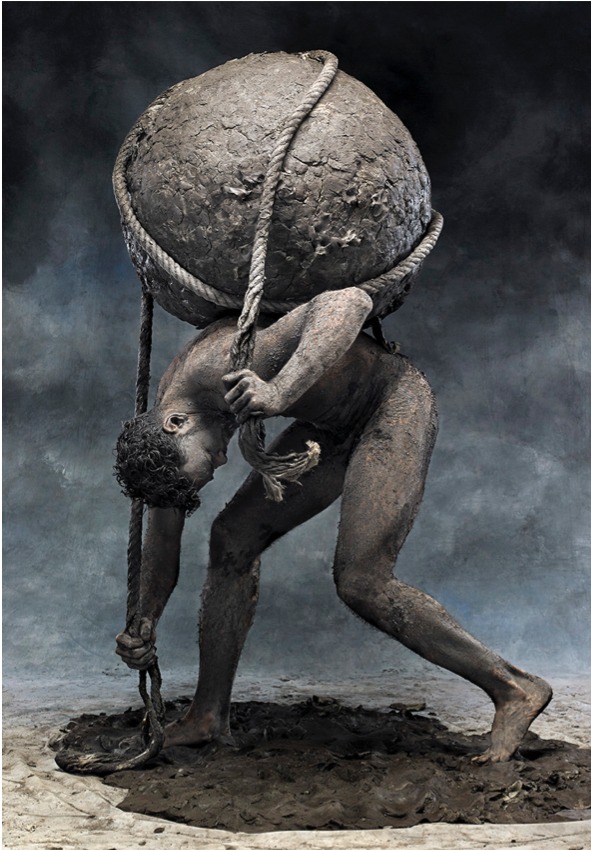

Au sortir de la Mairie, impossible et impensable de ne pas rendre visite à la Chapelle des… saints Anges, sise dans l’Eglise Saint-Sulpice. La peinture de Delacroix

Le combat de Jacob avec l’ange traduit bien notre condition humaine et prolonge par une note harmonieuse l’exposition du

Florilège de

Saisons de Culture. Hélas, les grappes de touristes se succèdent et empêchent la possibilité d’une rencontre avec ces duettistes : ce sera pour une autre fois. J’ai à peine le temps de lever les yeux vers le plafond et d’apercevoir, toujours de Delacroix,

le Saint Michel terrassant le dragon. Et de lire l’inscription sur le mur à l’entrée de la Chapelle : « Retire-moi de la boue ! Que je n’y reste pas enfoncé. » (5)

Je songe à Saint Breton terrassant les mauvaises expositions et au preux Ségéral récusant les artistes tirant leurs œuvres vers le bas.

Ouf, nous l’avons échappé belle durant nos deux visites : loués soit ce

Florilège et ce Grand Artiste !

Exposition à la Mairie du Sixième Arrondissement de Paris, Salle du Vieux Colombier, Florilège de Saisons de Culture, du 15 janvier au 5 février 2022.

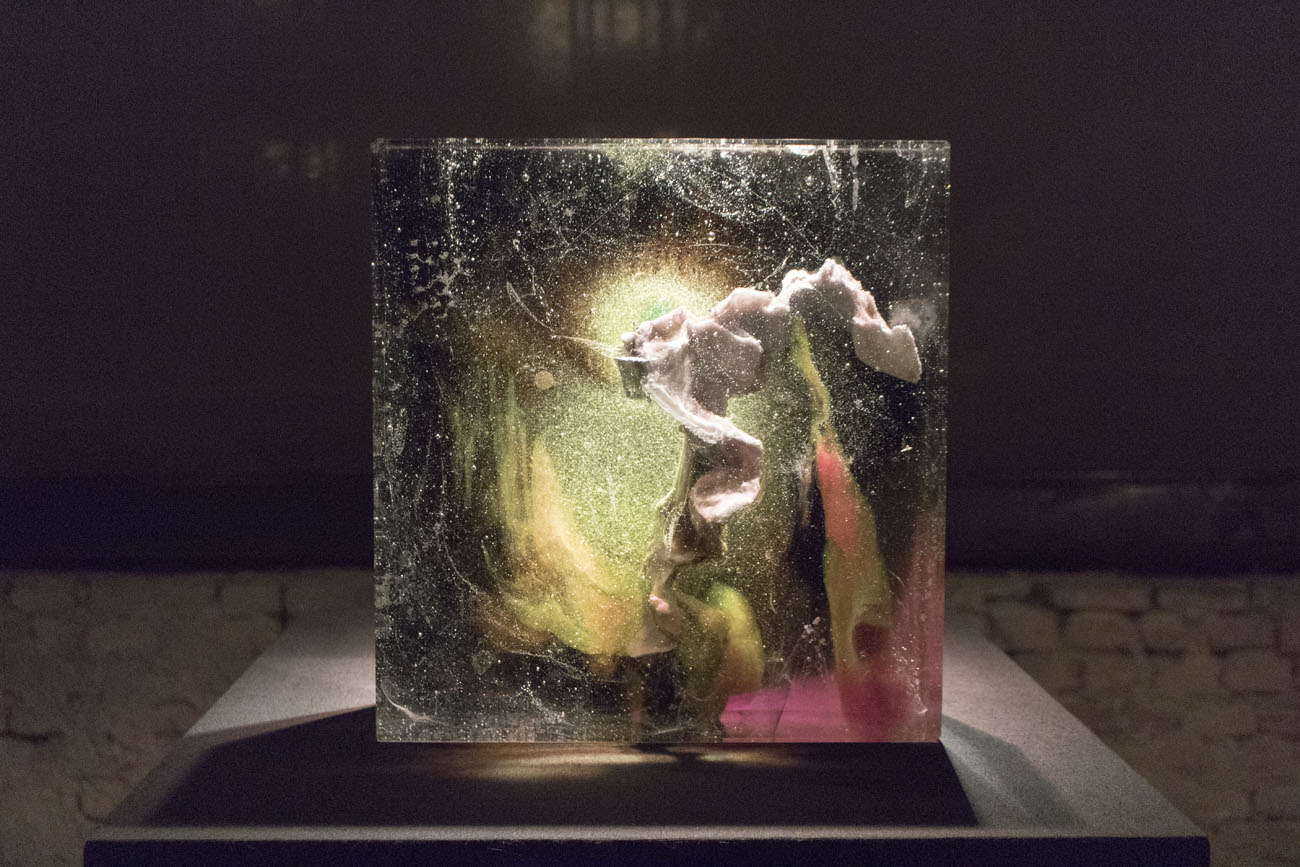

Photographie d’une œuvre de Michal Batory

- (1) Philippe Ségéral, Levant les yeux, Entretien avec A.Pusel, arearevue numéro 22, été 2010, p.133

- (2) André Breton, Poésie-Gallimard, éditions 1975

- (3) Salle où se tient l’exposition

- (4) André Breton, L’amour fou, 1936

- (5) La Bible, Psaumes, 69.15