Chronique numéro 35 – Alain Pusel

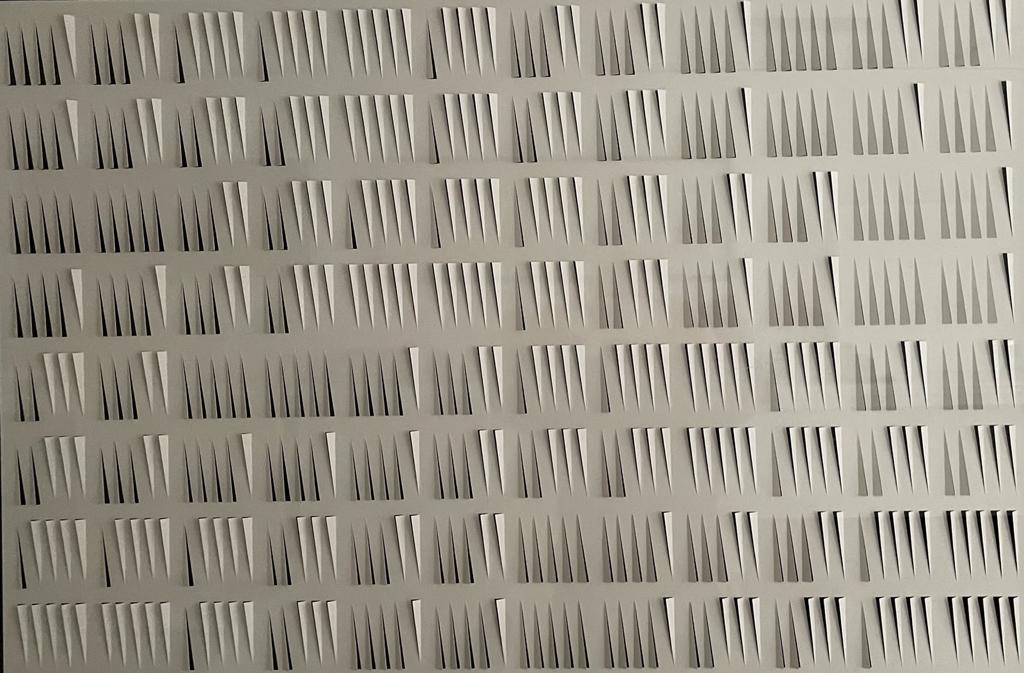

Fêlure, enquête et variations

Of course all life is a process of breaking down…De toute évidence, vivre c’est s’effondrer progressivement… Francis Scott Fitzgerald

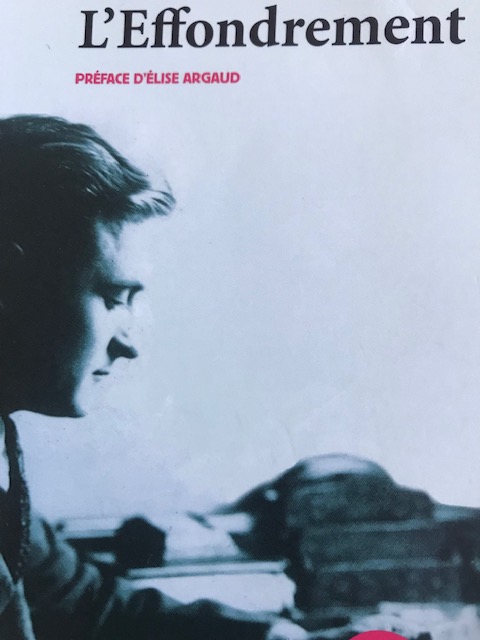

Francis Scott Fitzgerald, procède à une sorte d’auto-diagnostic dans son texte de février 1936 :

The Crack-up (1) que l’on traduit par La fêlure ou l’Effondrement.

L’existence ne serait donc que le récit, si l’on en fait état, et la sensation, si l’on est attentif à ses remuements intérieurs, d’une démolition progressive de soi-même.

Le piquant de cette étude, c’est d’estimer que les coups les plus rudes, qui vont ébranler intensément l’édifice entier, ne viennent pas de l’extérieur, ne sont pas produits ou donnés par autrui ; ils proviennent de nous-mêmes.

Au fond de nous.

Le fameux for intérieur. Le forum de soi à soi, où s’invitent les voix et les avis des autres – Lesquels ?

Ceux qu’on a gardés, ceux qui ne s’oublient pas.

« De plus, pour en revenir à ma thèse selon laquelle la vie attaque de diverses manières, la prise de conscience de cette fêlure ne coïncida pas avec un coup dur mais avec un répit » (2)

Puisque son texte date de 1936, de quel répit peut-il bien parler ? On peut conjecturer.

Zelda, de psychologie fragile qu’il rencontre en 1918, qu’il épouse deux années plus tard, dans l’euphorie des années 20, des années folles et des beaux séjours à L’Eden Roc. Ce sont des années passées avec la colonie américaine, désenchantée et chic, sur la Côte d’Azur notamment. Zelda, telle une sirène, qui plonge régulièrement dans les eaux de la déraison et accentue le désarroi grandissant de Scott, qui mourra à 40 ans, précocement, en 1940.

Est-ce, également, le contrecoup de ses échecs littéraires ? De son vivant, Fitzgerald gagne sa vie comme auteur de nouvelles, plus que comme romancier à succès. Il en est meurtri.

Qu’est -ce qui avant tout provoque l’effondrement, qu’est -ce qui définit assurément une fêlure ?

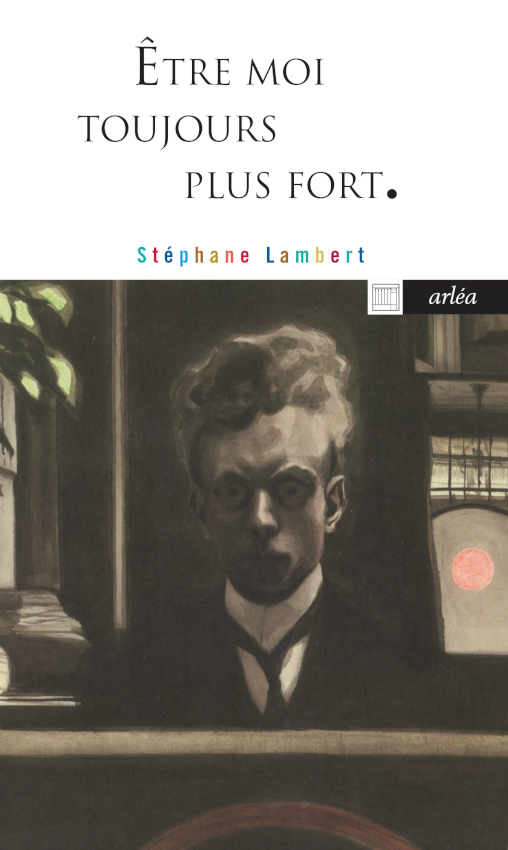

De son côté, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, qui mourra (en 1957) sans avoir eu la satisfaction de voir publiés ni son roman,

Le Guépard, ni ses nouvelles, en particulier

Le Professeur et la Sirène ; narre une variante à cet effondrement.

Dans cette nouvelle, avec le personnage du Professeur (3), on est plutôt dans la définition d’une cassure ou d’une faille dans son existence. Au cours du récit cet homme vieillissant exprime bien sa suffisance, dans le domaine de la culture et du savoir, et l’on peine à identifier l’épisode incroyable et sublime qui a modifié sa vie, son rapport à l’amour et aux femmes, dès l’âge de 20 ans. Son jeune confident Corbèra apprendra de la bouche du vieux fou et du faux sage, à la fois sénateur et universitaire, le secret de ce choc incroyable, de ce retentissement toute une vie durant.

La rencontre avec une Sirène, à la fois un

animal et une

Immortelle. Des amours insensées, au-delà de la réalité humaine, pendant trois semaines. La demande faite par la Créature pour qu’il plonge avec elle, dans son royaume marin.

Une fêlure, assurément. Le Professeur confie qu’il n’aura pas connu d’autres femmes, sa vie durant. Comment goûter à des chairs de jolies mortelles, après cela. Toute une vie d’études autour du monde grec et de moqueries sur les tristes coucheries des mortels : ses piètres contemporains. La fêlure rend le sénateur La Ciura hors du monde.

Fitzgerald, diminué, ne termine pas son dernier roman,

Le dernier nabab. Chez Lampedusa, dont toutes les publications sont posthumes, le Professeur profite d’une invitation et d’un voyage en bateau, pour se jeter à l’eau et la retrouver.

« Je t’ai aimé et, souviens t’en, quand tu seras las, quand tu n’en pourras vraiment plus, tu n’auras qu’à te pencher sur la mer et m’appeler : je serai toujours là, parce que je suis partout, et ton rêve de sommeil sera réalisé. » (4)

Le Professeur disparaît ainsi, dans la trappe liquide en direction de Naples ; les autorités en sont confuses – c’était une sommité intellectuelle ; pas Corbèra qui l’imagine ainsi profiter des langueurs et félicités marines, et perdre sa mauvaise humeur. Maintenant qu’il est avec son amour rassemblé, dans l’apaisement loin des manigances et petitesses humaines qu’il raillait tant.

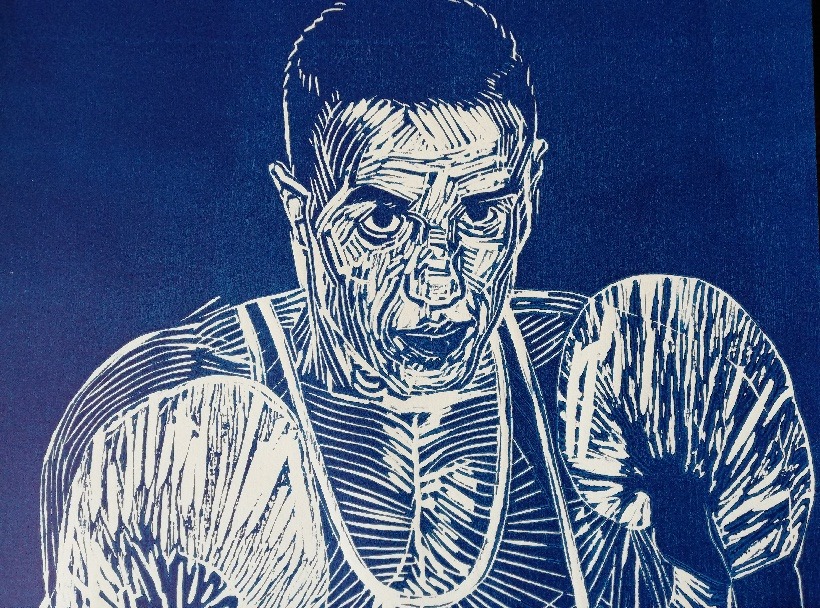

Zelda la sirène américaine qui cède aux appels de la dépression, la fille de Calliope qui change l’existence de l’étudiant, futur grand professeur ; quelle troisième Sirène avons-nous choisi de mettre en avant ?

Jo, dont il y a peu de portraits sensuels, la femme et l’unique modèle du peintre Edward Hopper. Elle aurait été – faut-il le croire, une sirène jalouse auprès de son époux qui n’aura pas pu être charmé par d’autres chants et éclats, joliment terrestres. En réponse, ou tout simplement plastiquement, la modèle ne laisse pas un souvenir impérissable dans l’œil du regardeur, excepté, sans doute, dans le tableau

Summertime (5), où le peintre la représente, enfin séduisante, baignée par la lumière dans une robe d’été. Ses seins percent à travers le tissu bleu clair ; elle se tient à une colonne comme une évocation d’antique, sur la première marche d’un escalier menant à l’entrée d’une demeure qu’on devine luxueuse. A une fenêtre, à sa droite, un rideau se soulève, comme si une brise érotique s’était mise à vibrer sous le pinceau d’Edward. On aimerait bien entendre aussi la gaieté du rire de Zelda pendant les soirées sur la Riviera, et la tessiture de la voix de la fille de Calliope, s’échappant dans l’écume.

« Car c'est ainsi que nous allons, barques luttant contre un courant qui nous ramène sans cesse vers le passé. » (6)

-

-

- (1) Francis Scott Fitzgerald, L’effondrement, Rivages poche, 2021

- (2) Idem, p.41

- (3) Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Le professeur et la sirène, Points seuil, 2014

- (4) Idem, p.133

- (5) Edward Hopper, Summertime, 1943

- (6) Dernière phrase de Gatsby le Magnifique, inscrite sur la tombe de Francis Scott Fitzgerald et de Zelda au cimetière de Rockville, Maryland